Disabilità fisica o psichica in palcoscenico. Per fornire cura e sollievo ai diversamente abili. Con risultati stupefacenti

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Maurizio Lupinelli, direttore di Nerval Teatro, sostiene che

«Il teatro è di tutti, essendo uno strumento che può dare delle risposte per potersi confrontare con i propri limiti e donarsi alla comunità».

Da parecchi anni, Nerval Teatro porta avanti dei laboratori permanenti, quello di Rosignano Marittimo e quello di Ravenna, dal titolo Il teatro è differenza.

In verità, si tratta di progetti ‘gemelli’, indirizzati a persone con disabilità che si caratterizzano per un lavoro continuativo e per un disegno ben preciso che riguarda il concetto di inclusione, spesso utilizzato a vanvera.

Nel caso di Nerval Teatro, e del Teatro La Ribalta, di cui ci siamo occupati sulle pagine di questo giornale, il concetto di inclusione non è indirizzato a un pubblico di spettatori, bensì a persone con disabilità fisica o psichica, motivo per cui è diventato oggetto di laboratori permanenti, dedicati all’accessibilità in palcoscenico di persone che in teatro, possano curare la propria disabilità.

Da circa un decennio, l’autore che ha fatto da guida ai laboratori di Nerval Teatro è stato Beckett, diventato un terreno fertile per potere sperimentare forme di comunicazione necessarie per creare delle relazioni tra individui, adatte a una crescita personale. Si è trattato di una operazione ardita che ha conseguito dei risultati stupefacenti, anche perché il teatro di Beckett ben si adatta ad operazioni del genere, poiché permette una saldatura tra drammaturgia, formazione artistica, presenza scenica e cura della persona.

La domanda di partenza è stata:

In che modo l’immaginario beckettiano può diventare l’immaginario del diversamente abile?

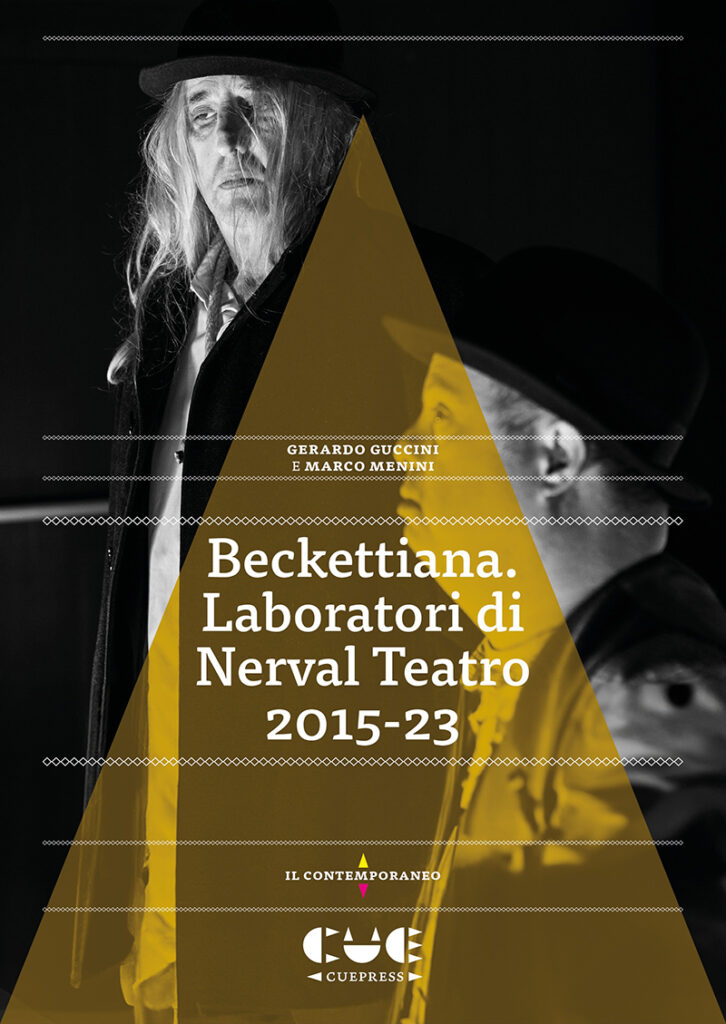

A questa domanda hanno cercato di dare una risposta degli accademici come Gerardo Guccini, Laura Caretti, Fabrizio Fiaschini, nel volume pubblicato da Cue Press: Beckettiana. Laboratori di Nerval Teatro. 2015-2023, che contiene anche interventi del critico Marco Menini e di operatori teatrali, attori scenografi e dello stesso Lupinelli.

Gerardo Guccini, nella sua indagine, parte dal 1999, anno in cui avviene il primo incontro con Beckett e col suo capolavoro, Aspettando Godot, cercando di individuare il perché Lupinelli abbia scelto Beckett e in che modo si sia appropriato di certe tematiche che è riuscito ad adattare ai corpi dei suoi attori, diversamente abili, lavorando sulle parole, sui gesti, alla ricerca di una nuova composizione scenica, a base della quale ha posto il concetto di percezione che ritiene più importante di comprensione e più idoneo a sconfiggere il «silenzio della marginalità».

Per Laura Caretti i temi beckettiani utilizzati da Lupinelli sul palcoscenico risuonano di nuove variazioni, grazie a forme diverse di comparazione che egli sviluppa all’interno del concetto di marginalità sociale, evidente nella natura degradata, rappresentata dai famosi bidoni di Finale di partita.

Per Fabrizio Fiaschini, il viaggio all’interno dell’opera beckettiana si trasforma in un viaggio di libertà interpretativa, da contrapporre a quello di un «professionismo miope», grazie all’uso della kenosis, ovvero dello svuotamento della parola a vantaggio di un’arte messa al servizio della diversità, della cura, dove non conta l’esibizione, ma il risultato del progetto.

Marco Menini cerca di capire e farci capire come sia avvenuta la «Costruzione di un habitat», a partire dall’esperienza del 2007 che vide Nerval Teatro collaborare con Fondazione Armunia e col Festival Inequilibrio, sempre aperti alla sperimentazione e all’accessibilità.

Menini ricorda l’importanza dello spettacolo Marat, visto anche a Milano, perché fu scelto dal Teatro La Cucina, ovvero dall’Associazione Olinda, per inaugurare il Festival proprio nel 2007.

Nel volume sono raccolti testi drammatici, studi, testimonianze, oltre che un folto apparato iconografico.