Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Robert Musil, Teatro

Collegamenti

La Storia vissuta da Totò

Appartengo alla schiera, oggi molto ristretta, di chi è cresciuto nell’Italia della ricostruzione e, di famiglia illetterata, si è nutrito del cinema più popolare del tempo, soprattutto italiano, e ha potuto vedere, ascoltare, leggere i prodotti di una cultura popolare che era allora vitalissima. Come i Copioni da quattro soldi raccolti a suo tempo dal bravissimo Vito Pandolfi, o l’altra bella rassegna stabilita da Roberto Leydi in La piazza, due libri oggi introvabili anche se del primo la Cue Press ha annunciato la ristampa.

Nonostante fossero quasi sempre vietati ai minori e condannati dal CCC (il Centro cattolico cinematografico), riuscii a vedere da bambino anche molti film di Totò, perché l’uomo che strappava i biglietti nel cinema del paese (quello non ‘dei preti’) era un mio zio. Insomma, ho goduto di Totò ‘in diretta’ col suo tempo, e lo considero un privilegio. Poi, finita la festa, arrivano sempre, come si sa, i professori, che però ci hanno messo tantissimo ad arrivare nonostante, nel caso di Totò e della sua arte si fossero bene accorti alcuni rari e veri poeti (non i professori) come quel Palazzeschi che osava perfino gridare «viva il technicolor, abbasso il neorealismo!».

Visto dapprima con supponenza, con rare eccezioni (De Mauro!), a partire dal 1977 a scrivere di Totò si sono dedicati in tanti, professori e non, e Totò è diventato una sorta di «grillo del focolare» degli italiani, diceva Paolo Volponi, considerando l’apparecchio televisivo il focolare moderno degli italiani, prima dell’avvento del computer.

L’abuso annoia, e a quel lungo e ridondante successo è succeduta una fase in cui Totò è quasi scomparso dalla scena mediatica. Fino a oggi, al prezioso saggio di uno storico, Emilio Gentile, che ci ha spiegato molte cose importanti sugli anni del fascismo e della guerra. Un ‘professore’, diciamolo, ma che ha avuto un’infanzia in cui un padre e una madre non professori hanno saputo comunicargli l’amore per Totò; e questo ha per me una certa importanza, visto che il mio primo libretto su Totò era dedicato per lo stesso motivo ai miei genitori semianalfabeti, amanti del grande comico e dei film di Raffaello Matarazzo.

Ma l’interesse primo di questo imprevedibile saggio di Gentile, che sa unire un saldo mestiere a una altrettanta robusta curiosità e passione per «il principe de Curtis in arte Totò», sta nel ricostruire la biografia di un artista, amato dal popolo e guardato con sufficienza dai borghesi, anche comunisti. La Storia aveva coinvolto o aggredito anche lui, ed egli aveva ragionato sulla Storia a suo modo, da artista vero e grande e da cittadino comu-ne ma di non comune esperienza e di non comune intelligenza. Ragionante e giudicante.

Totò non era certamente una persona superficiale, e le sue idee sul mondo nascevano da una vita che ha avuto un privato e un pubblico non sempre tranquilli e che gli imposero in più modi un ruolo attivo, più complesso e prudente che nel comune cittadino. L’arte, e l’arte di arrangiarsi, e l’arte di affrontare la Storia con le sue crudeltà e miserie senza farsene sopraffare. Gentile ci aiuta ad apprezzare l’intelligenza e la morale del grande comico, una morale formatasi tra le trappole dell’esistenza e i ricatti del bisogno.

Seguire i modi in cui Totò ha saputo tener testa alla Storia e formarsene una propria idea, arrivando a un suo modo di affrontarla e giudicarla è il pregio maggiore di questo saggio, competente e istruttivo, divertente, originale e, in definitiva all’altezza del compito che si è dato, e del suo personaggio. Nonostante la mia diffidenza per i ‘professori’, che appartengono più facilmente di altre categorie, e forse oggi più che mai, alla schiera dei ‘caporali’, questo è un bel libro!

Un unico appunto vorrei però fargli, che riguarda la non considerazione dell’autore per gli sceneggiatori dei film di Totò che, come i registi, finirono per essere dei sodali al servizio del comico, ma offrendogli situazioni e battute sulle quali egli poteva ricamare in modi unici e formidabili. Lo stesso Siamo uomini o caporali? che vede anche Totò nel gruppo degli sceneggiatori (e mi sembra sia l’unica volta in cui questo è successo) fu scritto insieme alla coppia Nelli e Mangini, con Metz e col regista del film Camillo Mastrocinque. Tutti a servizio del personaggio, ma anche in qualche modo, pur se secondario, coinvolti nella sua definizione. E quando Gentile cita il discorso di Totò a Carolina sull’importanza di ciascuno nell’ordine della vita, nel film di Monicelli che fu tra quelli di Totò il più tartassato dalla censura democristiana, trascura che a scriverlo fu anche Ennio Flaiano, e di notare che il discorso di Totò somiglia moltissimo a quello del Matto a Gelsomina in La strada, che fu scritto, con Fellini, ancora da Flaiano.

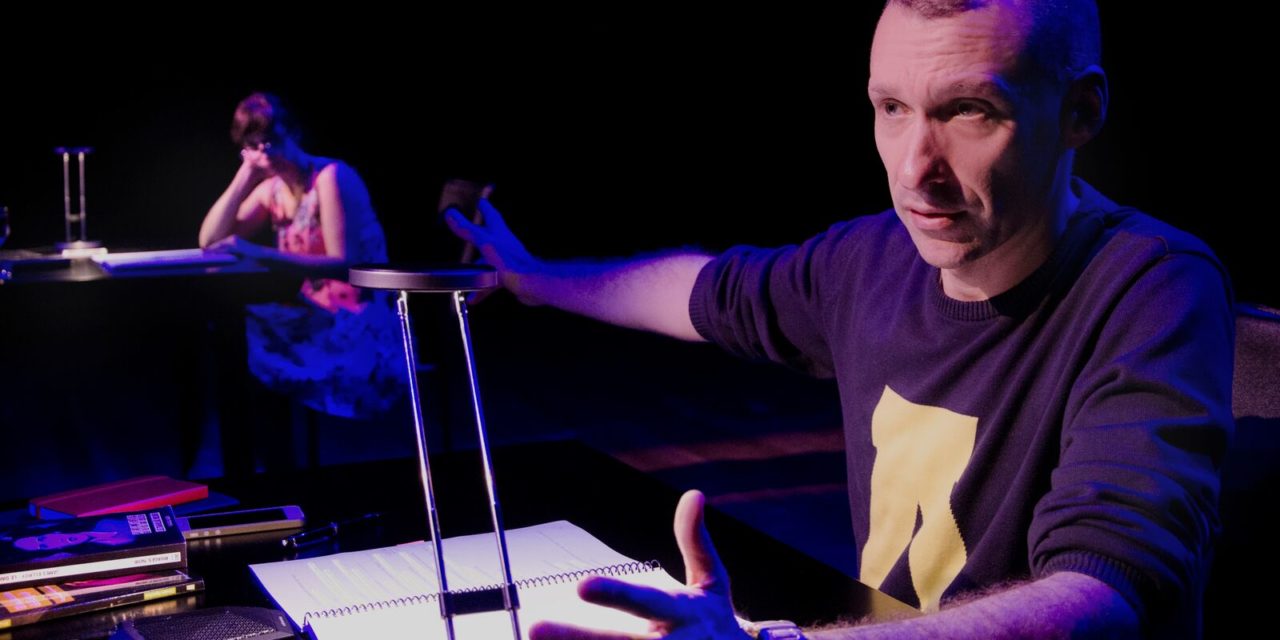

Autofinzione e Teatro, l’opera di Sergio Blanco edita da Cue Press

Sergio Blanco è un drammaturgo franco-uruguaiano di poco meno di cinquant’anni. I suoi testi sono stati presentati in diverse parti del mondo, Italia compresa, dove la compagnia Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi si è aggiudicata il Premio Ubu speciale per l’allestimento di alcune opere straniere, tra cui il suo Tebas Land. Della diffusione italiana dell’opera di Blanco fa parte la proposta editoriale di Cue Press di cui ci occuperemo in questo articolo, composta dal saggio Autofinzione – L’ingegneria dell’io e dalla raccolta di opere tradotte in italiano Teatro.

Blanco è un drammaturgo con dei principi teorici ben definiti, elencati e discussi nel saggio Autofinzione. I suoi studi, di filologia e non solo, lo hanno spinto a una formulazione chiara delle idee che guidano il suo lavoro. Il cardine è proprio l’autofinzione, ovvero una scrittura che mescola autobiografia e finzione in modalità impreviste e, soprattutto, ambigue.

Se consideriamo le opere raccolte in Teatro, troviamo in Tebas Land un personaggio, il drammaturgo, che si chiama S.; ne L’ira di Narciso il protagonista, un intellettuale, si chiama Sergio e ne Il bramito di Düsseldorf ancora più esplicitamente Sergio Blanco. Queste figure sono il ‘doppio’ dell’autore, l’alter ego che assorbe parte dei suoi tratti caratteriali e delle sue esperienze, insieme però ad elementi finzionali.

L’autofinzione tuttavia non è solo questo, le identità reali-fittizie del drammaturgo sono possibili perché c’è una questione a monte che riguarda il potere della parola, della scrittura e dell’immaginazione. La possibilità di crearsi un’identità, di inventarsi, di piegare la realtà alle proprie fantasie è una capacità tutta umana che trova nel teatro il suo luogo di elezione. Alla luce di questo, le domande che sembra farsi Blanco in ogni suo testo suonano più o meno così: «Dove finisce la scrittura e inizia la realtà? Dove termina la rappresentazione e comincia la vita?».

Definire un confine sembra impossibile perché, in fondo, i fatti del mondo vengono plasmati e direzionati dalle parole. Come il padre di Martín in Tebas Land, che continua a ripetere al figlio «sei inutile», finché il giovane non se ne convince. Allo stesso modo, le somiglianze tra Martín e San Martino sono evidenti perché anche i miti, le leggende, persino i cartoni animati (Bambi ne Il bramito di Düsseldorf), danno forma alla realtà.

Siamo vittime di storie raccontate prima di noi, nostro malgrado. Per questo raccontare la propria, oppure inventarla, è importante. Il drammaturgo allora è semplicemente colui che consapevolmente, forse con più cinismo, fa quello che tutti noi quotidianamente facciamo. Certo, rispetto alla vita ‘vera’, il teatro dà molti più poteri: sul palco la natura degli oggetti può essere modificata con una battuta, un rosario può diventare di ciclamini e poi di rose e poi di nuovo di ciclamini senza colpo ferire; il fulcro dell’operazione però non cambia.

Tornando al saggio, la prima parte è occupata da una genealogia del concetto di autofinzione da Socrate ai giorni nostri, passando per il celebre motto di Rimbaud «Je est un autre» fino a giungere alla coniazione del termine da parte dello scrittore Serge Dubrovsky nel 1977. Blanco qui avanza una tesi secondo la quale, negli anni Settanta, i saperi e le pratiche (in primis la lotta politica) spingevano verso la cura del sé, la personalizzazione dell’individuo, l’esaltazione dell’espressione singolare di ognuna e ognuno.

Nella parte finale del XX secolo sarebbe avvenuta invece un’inversione di marcia, con l’affermazione di un individualismo vuoto e di un conformismo omologante e de-soggettivante. In quest’ottica, l’autofinzione sarebbe una forma di resistenza, di recupero di un’originalità del sé, «è scommettere su una costruzione dell’Io in quanto soggetto libero e capace di emanciparsi dalla pericolosa egemonia della cultura di massa».

Nella seconda parte del testo, Blanco individua alcuni temi-chiave della propria poetica: la conversione, il tradimento, l’evocazione, la confessione, la moltiplicazione, la sospensione, l’elevazione, la degradazione, l’espiazione, la guarigione. Prendiamo in considerazione l’elevazione e la degradazione che stanno ad indicare la luce sotto la quale viene mostrato l’alter ego di Blanco nelle opere. L’autore si preoccupa molto di difendersi dall’accusa di vanità, in quanto il suo personaggio viene spesso lodato e stimato come grande intellettuale, grande drammaturgo, grande amante.

La motivazione di ciò sarebbe però nei sentimenti opposti, Blanco esalta se stesso nei testi perché proprio lì ci sarebbe una falla nella realtà: «Il gesto di elevarsi attraverso il racconto dimostra la consapevolezza che esiste un errore da correggere».

In modo complementare, la degradazione – il personaggio di Sergio appare spesso freddo, arrogante e supponente – nasconderebbe invece una sorta di autocompiacimento per la capacità di sapersi criticare con lucidità. Tutto questo mostra come l’autofinzione sia un terreno aperto per l’autoanalisi portata alle sue estreme conseguenze, fino alla brutalità del desiderio di osservare la propria morte violenta ne L’ira di Narciso.

Non è quindi quella del pavoneggiarsi un’accusa fondata per il drammaturgo, semmai gli si potrebbe recriminare di essere a volte didascalico, un rischio che corre nelle opere e ancora di più nel saggio. Sembrerebbe però che la motivazione stia nel non voler avere alcun segreto con lo spettatore, nel desiderio di dargli tutti gli elementi necessari, nel ricercare un discorso comune; sarebbe allora vero che, come egli sostiene, Blanco scriva di sé per cercare l’Altro da sé e, soprattutto, per farsi voler bene.

Collegamenti

Introduzione allo studio del teatro francese

Con quest’opera, che si inserisce nella collana I Teatri Nazionali della casa editrice Cue Press, Gianni Poli intende fornire a un pubblico il più eterogeneo possibile un canale di accesso al teatro francese dal Medioevo al 1887. Ottimo strumento per chi sceglie di avvicinarsi al tema per la prima volta – l’autore si premura in ogni sua parte di introdurre i fatti partendo dalle basi, non dando nulla per scontato –, il testo parte da ragionamenti semplici per approfondire gradualmente aspetti via via più dettagliati dei quali anche gli esperti in materia troveranno stimolante la lettura. Gianni Poli si propone di indagare la storia del teatro francese focalizzandosi principalmente sull’ambito sociale e sulla «concretezza in cui l’evento teatrale s’è verificato, quale incontro di persone coinvolte in un’azione comunicativa reciproca» (p. 7).

Per cominciare, viene messa in luce, analizzando il periodo che va dagli anni di «confusione feconda e liberatoria» dell’esprit médiéval (p. 65) all’epoca più recente di Rostand, la relazione tra committenti, metteurs en scène (da quando questa professione è stata riconosciuta e istituita) e pubblico, dopo di che viene affrontato il suo declinarsi nelle varie epoche. Non mancano riflessioni, spiegazioni, curiosità sugli attori, sulle loro condizioni economiche e sociali, su teorie e stili della loro recitazione e sulle tecniche che mettevano in atto sul palcoscenico. In breve, si assiste a un’analisi degli ambiti sociali legati al mondo del teatro, ma non mancano parti dedicate agli elementi estetico-performativi degli spettacoli.

Concretezza è una parola chiave sul piano dei contenuti dell’opera ma lo è anche per quanto riguarda la metodologia adottata dall’autore : da sottolineare positivamente è infatti anche la solidità di questo studio che si appoggia su fonti critiche ricche, recenti, reperibili – concrete, per l’appunto. La bibliografia alla base di tale ricerca è immensa e vanta una mise à jour notevole. D’altronde è lo stesso Poli ad ammettere che una rivisitazione del teatro francese filtrata da fonti più recenti e moderne fosse e sia necessaria, soprattutto dopo lo sviluppo digitale degli ultimi decenni: «Con la diffusione dei mezzi informatici che, nel reperimento di dati e la consultazione, sono diventati insostituibili, si sono proposte vie problematiche, studi e soluzioni davvero nuovi. Pertanto affronto lo studio del teatro francese con sguardo mutato, consapevole della dimensione complessa della sfida, fiducioso però nell’efficacia […] del suo aggiornamento» (p. 7).

Si tratta quindi di cambiare la prospettiva (lo «sguardo mutato»), ma anche di moltiplicarla, di variarla accettando gli studi più recenti e innovativi. Ecco allora che questa scelta metodologica si vede tradotta nel testo grazie a voci diverse, quelle di studiosi e critici che forniscono altrettanti tagli interpretativi ai fenomeni teatrali dell’epoca, tutti proposti in modo puntuale nella sezione ‘Fonti ed evoluzione degli studi’, presente in ogni capitolo del volume. Qui trovano spazio rinvii per ulteriori consultazioni di saggi, articoli, volumi, tesi, archivi, siti internet e atti di convegno. «Racconto d’una ricerca personale» (p. 7), scrive l’autore: la sfida di un’aggiornata e stimolante immersione nel mondo del teatro francese è colta con ottimismo da Poli che in questa versione attualizzata e moderna riversa tutte le sue conoscenze in materia.

Nello specifico, cinque sono i capitoli in cui l’autore sceglie di articolare la storia del teatro francese. Dall’epoca dei primi jongleurs e trouveurs (dalle origini al 1548), si passa alla Renaissance, secolo di censura, Inquisizione ma anche di «splendore raggiunto […] nell’età classica» (p. 121) (1548-1680); si procede poi con una panoramica del periodo barocco e del primo Illuminismo, aperta dalla fondazione della Comédie Française nel 1680 (1680- 1789). Gli ultimi due capitoli coprono rispettivamente l’epoca di scompiglio politico francese (1789-1815) e buona parte del XIX secolo (1815- 1887). Arrivando al 1887 Poli chiude il cerchio della sua analisi della storia del teatro francese che risulta così investigata dallo stesso fino al 1996 : nel 1999 era infatti uscito per la casa editrice Le Lettere il suo volume Un secolo di teatro francese (1886-1996). Un punto forte del manuale più recente è la coerente e ben studiata distribuzione dei contenuti : per evitare di tralasciare dettagli di un’epoca rispetto ad un’altra, ogni capitolo è diviso in sei parti, ognuna delle quali prende avvio da un puntuale quadro storico. Dai titoli dei sottocapitoli si percepisce la completezza dello studio : «Panorama», «Il luogo e lo spazio», «L’evento e la messa in scena», «L’attore»¸ «L’autore e il testo» e «Conclusioni». Dice Poli nella «Premessa»: «Sembra un paradosso tentare di comporre una Storia del teatro, senza partire dagli autori, dai testi e dalle rappresentazioni» (p. 7).

Eppure tale paradosso viene smentito da quest’opera che, nella sua completezza, riesce ad abbracciare moltissimi aspetti del teatro francese e in cui allo stesso tempo non mancano estratti di opere, elenchi di teatri, di attori e rimandi ad altrettante liste stilate da altri studiosi. Non ci si può che rallegrare quindi con l’autore per questo libro ben riuscito che raggiunge gli obiettivi presentati nelle prime pagine, tra i quali il tentativo di suscitare la costante «discussione critica del lettore» (p. 11).

Pirandello e i Giganti, un mistero da svelare

La grandezza del teatro di Luigi Pirandello si misura attraverso la capacità dei testi di saperci parlare e interrogare ancora oggi. Quella dell’autore è una riflessione, per larga parte ancora insuperata, sull’uomo, sulle sue contraddizioni, sui suoi tormenti, sul suo posto nel mondo come unità facente parte di un tutto con cui si relaziona (proprio all’interno del concetto di relazione si innesca la miccia che fa esplodere il dramma). In alcuni casi, poi, tali forme di interrogazione sul senso dell’umano sono ampliate dal sottofondo di mistero, di non svelato, che avvolge il testo, spesso in grado di coinvolgere il lettore in rimandi da capogiro. Su uno dei testi più misteriosi di Luigi Pirandello, l’incompiuto Giganti della montagna, si confronta uno studioso del calibro di Paolo Puppa con questo Fantasmi contro giganti, frutto di uno sviluppo organico di un saggio degli anni Settanta. L’aspetto più evidente di questo studio è la complessità del problema, che viene affrontato in un gioco di rimandi che coinvolge tutta la produzione dello scrittore siciliano, non solo teatrale, ma a partire dal capolavoro dei Sei personaggi, attraverso una scrittura altrettanto felicemente complessa, che proietta nell’affascinante turbinio della fertile mente pirandelliana.

Marco Paolini tra media e pubblico

Marco Paolini, attore-autore-narratore dalla forte personalità di intellettuale-testimone, è qui oggetto di una riflessione quantomai necessaria oggi che si discute delle relazioni pericolose tra teatro ‘dal vivo’ e ‘in video’. Punto di partenza è il progetto che Paolini realizza tra il 2000 e il 2003 dedicato alla strage di Ustica, tornandoci più volte, con il Canto, con il Racconto, in teatro, in video… Non è la prima volta che Paolini racconta fatti della storia contemporanea, ferite aperte nel corpo civile e democratico del Paese. Attraverso una ricostruzione minuziosa e rigorosa, che integra le voci di Paolini stesso e di Davide Ferrario, regista delle versioni video del Racconto per Ustica e di successivi lavori dell’attore veneto, Marchiori ricostruisce la storia dello spettacolo e getta un più ampio sguardo sullo status del teatro di Paolini, analizzandone il senso delle relazioni con i diversi media e con il pubblico. Il racconto del Paolini narratore, la sua perizia, la sua intelligenza nell’uso sapiente delle tecniche linguistiche e comunicative della ‘persona di consiglio’, si affianca così a uno studio sul senso del lavoro complessivo del Paolini intellettuale, capace di far uso dei diversi media con altrettanta intelligenza. Dopo il ‘caso’ di Ustica, Marchiori segue Paolini nella sua ricerca in scena e fuori, laddove la sua presenza in video è reiterata con diverse proposte (Gli album, i monologhi per Report, Il sergente), nate dal teatro e concepite per il video, che nel tempo hanno costruito una comunità di spettatori vasta e variegata.

«L’appassionato di questo tipo di teatro sa che lo spettacolo che va a vedere viene (o è stato o verrà) ripreso, che ne nascerà un video mai esattamente coincidente con l’evento cui ha partecipato, e neppure con l’eventuale diretta televisiva. Sa che farà bene a non perderne nessuno dei tre, se vuole avere una visione d’insieme dell’opera. E sa che Paolini cambia testi, ‘riporti’, montaggi dei suoi lavori, quindi meglio tenerlo d’occhio, tornare a rivederlo».

Ne viene una visione ampia di che cosa è e può essere teatro e dei possibili esiti della sua multimedialità ‘reticolare’, dove canali e linguaggi molteplici dialogano fra loro potenziandosi e dove il teatro vince sempre. E non è poco.Pane e palcoscenico, Vachtangov il Maestro

A leggere vien voglia di fare teatro. Di capirlo, di lasciarsene irrimediabilmente sedurre. Come ogni anno succede a migliaia di studenti alle prese con l’arte e il pensiero di Vachtangov. Per alcuni è stato il perfezionatore del metodo di Stanislavskij. Per altri l’anello di congiunzione fra la bellezza formale e le rigidità teoriche del naturalismo psicologico. Ma prima di ogni altra cosa, nelle sue parole emerge forte (fortissima) la passione instancabile per il teatro. Un amore non fraintendibile di chi è cresciuto a pane e palcoscenico, pronto a dedicare ogni minuscola parte di se stesso allo studio e alla creazione, nonostante gli innumerevoli ostacoli di una malattia che lo porterà alla morte prima dei quarant’anni. Il volume della Cue Press raccoglie stralci di diario, taccuini, lettere e appunti, per un’edizione riveduta e ampliata che rimane fondamentale per chiunque voglia avvicinarsi al regista russo. Anche per l’amplissima introduzione firmata da Fausto Malcovati, dove si sottolinea la tensione pedagogica di Vachtangov, la predilezione per il lavoro di gruppo, la pratica innovativa, la frequente ferocia contro gli esiti artistici di maestri e colleghi. Le ultime pagine sono dedicate alle immagini d’archivio. Peccato per il prezzo, non proprio popolare.

Estremo e post-moderno: il teatro di Vyrypaev

Libro che nasce da un innamoramento. Quello di Teodoro Bonci del Bene per il teatro (e la scrittura) di Ivan Vyrypaev. Tanto da portarlo di peso in Italia, tradurlo di suo pugno e porlo al centro di un ampio progetto artistico e divulgativo accolto dall’Arboreto di Mondaino. Un cantiere. Dedicato a questo autore idolatrato in patria e seguito con interesse in Francia, Polonia, Germania. Non solo per la sua attività teatrale, visto che l’elenco di opere cinematografiche è generoso e comprende il fortunato Ejforija, presentato a Venezia nel 2006. Innamoramento quindi per nulla bizzarro. Ha parecchi estimatori il quarantaseienne regista siberiano. Italia compresa. Tanto che il professore di orizzonti russi Fausto Malcovati nell’introduzione non teme di definirlo «Il più importante autore teatrale russo del ventunesimo secolo. Almeno della prima metà. Ne arriveranno in futuro altri, certamente, magari più importanti di lui. Ma per ora c’è lui».

Mica detto però che arrivi un nuovo Čechov. Quindi meglio approfondire questa scrittura facilmente etichettabile come post-moderna per quell’attitudine divertita e disperata di citare, riciclare, manomettere tutto e tutti. Di entrare e uscire dal patto di finzione con il pubblico e con i lettori. Di mischiare con cura i vari piani della (ir)realtà, sempre ponendo al cuore del proprio lavoro la complessità dell’uomo. E dell’autore. La presenza del drammaturgo è infatti dichiarata, esplicita ammissione di onnipotenza che assume sfumature ironiche o di sfasamento a seconda delle circostanze. Spesso con effetti scenici perentori. Un intreccio ispirato. Di forma e di sostanza. Di sperimentazione linguistica e di profondità tematica. La raccolta di Cue Press è ampiamente esaustiva. In indice si ritrovano infatti: Ossigeno, Genesi n.2, Illusioni, Ufo, DreamWorks, Ubriachi, Linea solare, Agitazione. Ovvero i racconti di una varia umanità alle prese coi propri limiti, la violenza, le contraddizioni, la marginalità, le droghe, la volgarità. Spesso di fronte a quell’estremismo consumistico di cui continua a ubriacarsi la Grande Madre Russia dalla fine dell’Unione Sovietica. Anche se la mancanza frequente di precise indicazioni geografiche, rivela una tensione dichiaratamente universale. Dove è un attimo ritrovarsi.

Il divismo. Merce di origine capitalista, forma economica utile a produrre affari, come qualsiasi prodotto commerciale

Chi ha studiato storia del cinema, si è formato sui libri di Georges Sadoul, Pietro Bianchi, Guido Aristarco, Carlo Lodovico Ragghianti, Luigi Chiarini, Edgar Morin. Da una simile essenziale bibliografia, si intuisce come, allora, i film venissero analizzati alla stregua di un’opera d’arte. Ci sono stati altri che li hanno esaminati dal punto di vista sociologico, come Francesco Casetti, chi dal punto di vista del linguaggio, come Jean Mitry, chi dal punto di vista politico, come Roland Barthes e Jean-François Lyotard e chi dal punto di vista economico, come Christian Metz e Raymond Bellour. Forse a questi ultimi si è rapportato Paul McDonald nel suo libro Hollywood stardom, il commercio simbolico della fama nel cinema hollywoodiano, edito da Cue Press.

Il lettore si trova dinanzi a uno studio che, in forma saggistica, affronta il problema del divismo da intendere come merce e, pertanto, come consumo. A dire il vero, in un breve capitolo del libro di Morin, risulta evidente che il problema del divismo sia stato fabbricato volutamente dallo Star system e concepito come una specifica istituzione del capitalismo.

Paul McDonald, prima di essere docente universitario, aveva lavorato nell’industria dei media, tanto da poter abbinare, nella sua indagine, teoria e pratica. La tesi del libro è volta a dimostrare come si sia affermato il commercio simbolico dello stardom, ovvero della celebrità, essendo questa uno degli strumenti utilizzati per produrre affari attraverso l’uso simbolico dei divi cinematografici, considerati vere e proprie ‘forme economiche’.

L’approccio dell’autore è di tipo concettuale piuttosto che storiografico e la sua analisi riguarda il ventennio che va dal 1990 al 2010. Gli argomenti trattati, nei vari capitoli, sono molteplici: il commercio simbolico dello stardom, l’utilizzo della star come marchio di un prodotto ben definito. Molto attuale è il tema dell’inflazione del talento, con la conseguente ricontrattualizzazione dei compensi, dato che, nel terzo millennio, la commercializzazione dei film non utilizza soltanto lo star-system, quanto l’uso della tecnologia e dei videogame applicati alla pubblicizzazione e alla distribuzione.

Il punto di partenza è alquanto noto: le star non nascono dal nulla, vengono create affinché il loro prestigio si possa trasformare in profitto, nel senso che, tanto più sei star quanto più incassi al botteghino. Per fare un riferimento al teatro italiano, al tempo degli spettacoli realizzati da Compagnie primarie, come la Proclemer-Albertazzi, La Compagnia dei Giovani, la Morelli-Stoppa, la Compagnia di Eduardo, di Alberto Lionello, alla fine dello spettacolo, gli attori non chiedevano come fosse andata, ma che incasso era stato fatto. Tra i più accaniti era proprio Lionello che voleva sapere, appena chiuso il sipario, l’incasso della serata perché equivaleva al suo valore d’attore. Piccole cose rispetto a quelle dell’industria cinematografica, soprattutto, durante l’epoca d’oro, quando i produttori impazzivano se l’incasso non li soddisfaceva, un’epoca ormai al tramonto, visto che le star scarseggiano e che sono cambiati i meccanismi di attrazione nella Hollywood post-studios, tanto che il brand principale non è più solo quello dei divi, benché l’appeal di alcuni di essi resista, essendo, comunque, un punto di riferimento per la costruzione, ben articolata, del ‘prodotto’ e del suo valore economico.

Andrea Minuz, curatore del volume, nella postfazione, ricorda una delle tante battute che circolavano a Hollywood, immaginando un dialogo tra un produttore e uno sceneggiatore: «Insomma cosa ne pensi dello script?», «Se c’è Harrison Ford, mi piace». L‘obiettivo dell’autore di questo libro è quello di far convivere la star, come immagine, con quella del commercio simbolico che se ne possa fare, riconoscendo il valore artistico che va, però, di pari passo con quello commerciale. Il volume contiene anche una prefazione di Giacomo Manzoli.

Collegamenti