Poemi Focomelici: il verbo si è fatto carne, poi si è rotto

Roberto Stagliano, «Theatron 2.0»

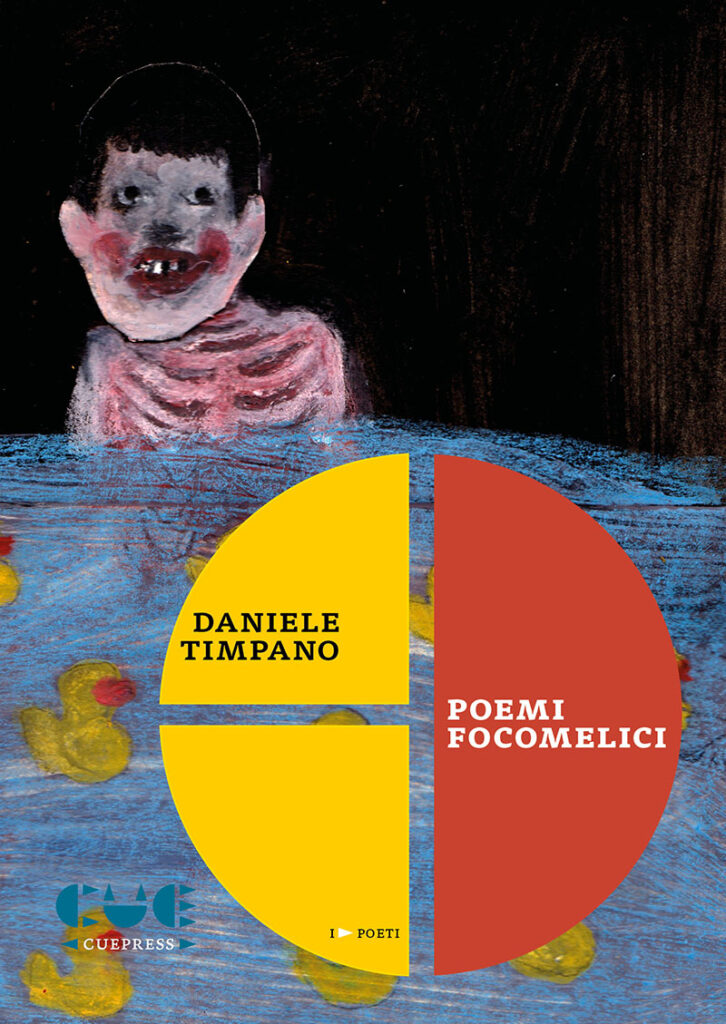

Natale 1980 non è un’origine, ma una frattura. Non un parto, ma un inciampo genetico. Così si apre Poemi Focomelici. Selezione ragionata 1980–2024, l’ultimo lavoro di Daniele Timpano, attore e autore tra i più radicali e disturbanti della scena teatrale contemporanea. Pubblicato nel 2025 da Cue Press e curato da Dario Tomasello, il volume raccoglie oltre quarant’anni di scrittura, performatività, rovina e reinvenzione.

È un libro che è anche un corpo: autobiografia poetica, ma anche bestemmia, monologo, atto mancato, gesto irreparabile. Le sue prime incarnazioni pubbliche – al Suq Festival di Genova e al festival La Punta della Lingua di Polverigi – non si sono limitate a presentare un testo, ma lo hanno messo in scena, letteralmente. Il verbo si è fatto carne e la carne si è disfatta davanti al pubblico.

Il 19 giugno 2025, sul palco galleggiante dell’Isola delle Chiatte di Genova, Timpano ha sviscerato i suoi versi per il Suq Festival, che promuove il dialogo interculturale. Tre giorni dopo, a Villa Nappi di Polverigi, ha replicato la performance nell’ambito del festival itinerante dedicato alla poesia e poi il 19 luglio al Festival Teatro e Colline di Calamandrana Alta (Asti). In tutte queste occasioni, la scrittura si è fatta carne e gesto, corpo e contraddizione. Una performance che è anche lingua-cicatrice che non cerca di rimarginarsi, ma di restare aperta.

La ‘focomelia’ come paradigma poetico

La focomelia non è solo un’anomalia clinica. È qui concetto estetico, metafora fondativa, condizione ontologica della scrittura. Il termine – che indica una malformazione congenita degli arti – è usato da Timpano come chiave poetica: scrivere dalla frattura, con e nella deformazione.

Non c’è un Eden da cui l’autore è caduto: non c’è mai stato un intero, un corpo compiuto, una lingua illesa. L’origine è già ferita, la parola è già zoppicante. In ciò risuona la lezione della crisi del linguaggio del Novecento da Beckett a Carmelo Bene.

La scrittura nasce dalla menomazione come condizione originaria del linguaggio. E in questo senso, Timpano compie un gesto profondo e arcaico: riportare il dire al dolore, al corpo, alla rottura originaria.

La poesia non è edificazione, ma smottamento. Non rivela un senso, lo disarticola. La focomelia diventa allora il paradigma epistemico e poetico di una lingua che cammina su un campo minato. Il linguaggio non è più strumento trasparente, ma carne che si lacera nel tentativo di nominare il reale.

Il testo è un’odissea catabatica – si scende, sempre, verso un io frantumato, un corpo sezionato, una storia personale che si mescola con quella collettiva fino a perdere ogni confine. Le immagini – formiche, cemento, vasche, soffitti – sono ancore di un’immaginazione che sfarina la psiche in continuo loop. Ogni immagine è carne, ogni carne è simbolo.

Un deserto ipercinetico di immagini e contrasti

La scena – che sia palco o pagina – è un deserto ipercinetico in cui si scontrano archetipi e detriti contemporanei tra Paura e delirio a Las Vegas e Duel, dove il monologo interiore si frantuma in sabbia, spari, occhi chiusi per sempre e silenzi hitchcockiani. Sisifo abita i moderni cavalcavia. L’Egitto è un parcheggio notturno. Le pietre polverizzano i piedi polverizzati come in una tragedia senza pubblico. È metafisica dell’urbano degenerato, un’epica degli scarti: l’eroismo dei perdenti, degli zoppi, dei bambini che tirano dadi con ossa rotte.

Timpano abita un’estetica del collasso, dove ogni immagine implode e contraddice la successiva. Il risultato è una scrittura spaesante, convulsiva, che somiglia a un attacco epilettico con la forma di una composizione lirica.

Non c’è un io stabile: il soggetto è un assemblaggio di traumi e fantasmi. Il lettore non è spettatore distaccato, ma inchiodato – «con gli occhi cuciti aperti», come nel celebre esperimento di Arancia Meccanica. Non c’è distanza, né interpretazione: c’è esposizione forzata alla carne del linguaggio.

Il teatro qui non è ornamento della parola, ma la sua materializzazione estrema. Non c’è finzione, ma un realismo brutale che usa l’immaginario per sezionare la realtà. Ogni metafora è un colpo, ogni verso una frattura aperta.

Famiglia, femminilità, Dio e linguaggio come ferita

I temi classici della biografia – la famiglia, la fede, il sesso – sono qui rivoltati come un guanto. La famiglia è un campo operatorio. Padre come reliquia dimezzata, madre come matrice e trappola sacra. Bambini abortini, poetici. A amici, amati e uccisi, messi sottovuoto. Il cuore parla come un dio bambino. È autobiografia mutata in teologia del vuoto.

E la femminilità? Non musa, ma margine. Carne viva, ferita, orgasmo e abisso. Il piacere non consola: è un atto conoscitivo, un’epistemologia dell’orgasmo. Non è manifesto, è scherno. Una risata brechtiana che deforma tutto e che fa crollare il potere.

Materia e spirito si prendono a schiaffi: preservativi e ostie, assorbenti e santi deformi, autofellatio e preghiere. Il sacro si sporca, il corpo si eleva, e l’esito è una teopoetica dell’abiezione dove Dio forse è solo un bambino disabile dimenticato in un frigorifero. Il verbo si è fatto carne. Poi si è rotto. Non c’è consolazione. Il linguaggio si rompe per dire l’indicibile.

Timpano si muove in un territorio che ricorda l’estetica del trauma: una zona in cui l’identità è disgregata, la narrazione impossibile, e l’unica forma di racconto è la deformazione: «Tu sei qua, non là. Dalla mia parte della soglia ma». Questo verso – monco, interrotto è emblema di un’intera poetica. La soglia è il luogo del poeta deformato, non il ponte verso l’altro.

Linguaggio come carne che sanguina

Il linguaggio, per Timpano, è un corpo che sanguina. La lingua non è più mediazione: è lacerazione.

Sul piano linguistico si manifesta una guerriglia semantica. Neologismi come smorzancrolla, babbocazzuto, nano bicefalo non sono giochi stilistici: sono le suture verbali di un mondo che si reinventa attraverso la deformità. La lingua si ammala per dire ciò che il linguaggio sano non può. Una patologia del verbo, nel senso più alto e sacro. Non è barocco: è linguaggio che implode su sé stesso, in un’eco del Teatro della Crudeltà di Antonin Artaud che si contorce nudo sul palco gridando «Je suis né à crier».

È impossibile non cogliere l’influenza di Beckett, di Artaud, di Genet, ma anche quella di certa performance art, di Bataille, di Cioran. Ma qui le influenze non sono citate, sono digerite e vomitate. Questo non è omaggio: è cannibalismo. E il cannibalismo – letterario, simbolico, viscerale – è la spina dorsale di questa opera. Il corpo diventa cibo, il sogno supposta, l’infanzia omeostasi digestiva. «Finiremo per vivere, felici, mangiando soltanto di noi?»

Poesia e teatro: un’alleanza carnale

Poemi Focomelici non è un testo teatrale in senso canonico, ma è teatro vivente. La scrittura è orale, fonica, pensata per essere detta, incarnata, eseguita. Ogni parola si fa suono, corpo, vibrazione. In questo paesaggio sonoro si innesta perfettamente la ricerca musicale di Marco Maurizi che attraversa il testo con trame oblique, disegnando scenari acustici che sfuggono alla linearità, aprendo spazi di ascolto nuovi e profondi.

Timpano non legge i suoi versi: li partorisce. La scena non è trasposizione del testo, ma la sua origine. Il corpo è pagina viva. Il fiato è punteggiatura. Il ritmo è architettura drammaturgica. Qui si afferma un’idea radicale: la poesia non è solo da leggere, ma da attraversare fisicamente. La parola è gesto, sangue, sputo.

Timpano raccoglie l’eredità di Carmelo Bene, la destruttura e la sporca. Si confronta con l’erotismo simbolico di Claude Cahun e con la furia dadaista di Elsa von Freytag-Loringhoven. Ma, a differenza loro, non sacralizza la differenza: la getta nel fango. Non celebra l’alterità, la disossa.

La poesia come atto estremo

Alla fine, Timpano ci pone una domanda che non ha bisogno di essere pronunciata: è ancora possibile scrivere poesia oggi senza essere stati rotti?

La scrittura nasce da una lacerazione che non si ricompone. Poemi Focomelici è opera necessaria: non consola, non redime. È grido, gesto, urlo incarnato. È una poesia per chi ha smesso di cercare risposte, ma continua a gridare. Un atto di sopravvivenza ostinata.

Si scrive solo se si è stati rotti. E se si ha il coraggio di restare rotti.

Quindi sì, è poesia. Ma è anche molto di più.

È carne.

È sangue.

È febbre.

È focomelia dell’anima.

È l’assurdo che si infila nei calzini ogni mattina.

È ciò che resta quando non resta nulla.