Logbook

25 Marzo 2020

Il realismo (globale) di Milo Rau

«Qui comincia — Rai Radio 3»

Cos’è un autore? Cos’è il teatro mondiale? Cos’è il realismo globale? Sono alcune delle domande a cui Milo Rau prova a rispondere nelle pagine di questo volume, che raccoglie scritti d’occasione (dalle interviste ai saggi, dai discorsi ai manifesti) composti nell’arco di un decennio. Ne emerge non solo il ritratto di un autore fra i […]

23 Marzo 2020

Instabili e vaganti, senza fissa dimora. Ma con il...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Il volume Stracci della memoria, pubblicato da Cue Press, mi permette di fare alcune riflessioni sulla dimensione teatrale del terzo millennio, tipica di una generazione che ha scelto di rinunziare al testo come rappresentazione per accedere a un lavoro artistico capace di coinvolgere il corpo, da utilizzare per la realizzazione di un ‘progetto’. Non si […]

12 Marzo 2020

Il Pilastro e la cupola di Dom: gli anni incauti d...

Massimo Marino, «Corriere di Bologna»

Anni incauti era il titolo dell’ultima rassegna di Laminarie ed è anche quello di un libro che doveva essere presentato in questi giorni. A cura di Bruna Gambarelli, con Febo Del Zozzo anima della compagnia bolognese, ricorda i dieci anni di attività al Pilastro in modo originale. I centri sono due: L’invenzione di Dom la […]

12 Marzo 2020

Anni incauti, ma con metodo

Silvia Napoli, «Il Manifesto in rete»

Ci sono pur sempre diverse pubblicazioni dedicate ad esperienze teatrali e ai loro protagonisti: mai abbastanza, per la verità, ma raramente è dato avere per le mani un libro polifonico come questo, un oggetto colmo di soggettività, che in qualche modo esprimono se stesse e il loro punto di vista sul circostante quasi servendosi di […]

E, accanto ai templi, su pendii di rocce, tra cave...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

La nascita dei primi teatri in legno e, successivamente, di pietra, coincide con la nascita della civiltà occidentale, quando verrà sovvertita la concezione tribale del rito, per dare spazio, alla nascente societas, di convivere con apparati di intrattenimento sociale, per i quali saranno necessari le codificazioni delle leggi, delle religioni e anche dei teatri, concepiti […]

27 Gennaio 2020

Vizi e difetti dell’italica mediocrità. Servili...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Mentre per il centenario della morte (15 giugno 1920) è annunciata una grande mostra a Roma, a cura di Vincenzo Mollica, Alessandro Nicosia, Gloria Satta (7 marzo – 29 giugno), l’Editore Cue Press pubblica un volume di Maurizio Porro, Alberto Sordi, in edizione riveduta e ampliata: un’occasione per riflettere su come gli storici del cinema […]

6 Gennaio 2020

La grande avventura d’un teatro minore. Amato da...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

A chi voglia conoscere la storia del Café Chantant in Italia, dalla sua nascita agli ultimi strascichi del secondo Novecento, consiglio di leggere il libro di Rodolfo De Angelis: Café-chantant, pubblicato da Cue Press, nella Collana «I saggi del teatro», a cura di Stefano De Matteis, a cui dobbiamo anche la pubblicazione nel 1980 di […]

2 Gennaio 2020

Teatro

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

Dice Jordi: «…ho paura». Risponde Anna: «…siamo tutti spaventati». Queste battute poste a chiusura de Il principio di Archimede (2012) costituiscono il sottile filo conduttore che attraversa il Teatro del catalano Josep Maria Mirò raccolto in questo prezioso e importante volume di Cue Press. I due personaggi, rispettivamente un giovane estroverso istruttore di nuoto e […]

16 Dicembre 2019

Io, l’altro. Il teatro di Sergio Blanco

Alessandro Iachino, «Teatro e Critica»

Io. Soltanto la prima persona singolare, il soggetto che agisce o subisce, il cartesiano ego cogitante: solo l’io, nient’altro. Un territorio che trova il proprio confine – concreto, e ciò nonostante apparente – nel corpo, e che tuttavia sembra in costante e altalenante metamorfosi tettonica: ora in grado di accogliere e conquistare sconfinate porzioni di […]

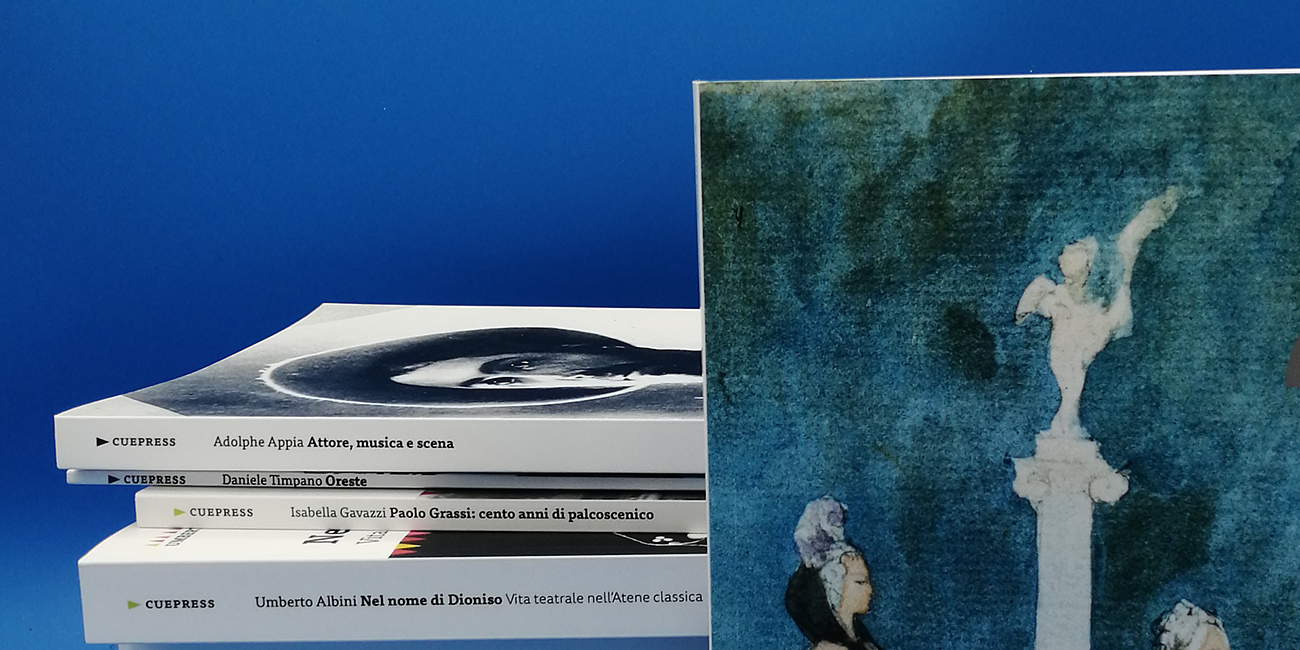

Premio Fiesole

Prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole

Cue Press ha ricevuto il Premio Speciale Fiesole 2019, un riconoscimento che celebra eccellenze e innovazioni nel panorama culturale. Il Premio Fiesole è un prestigioso riconoscimento assegnato annualmente a personalità, istituzioni o realtà che si distinguono per il loro contributo innovativo e significativo alla cultura, all’arte e alla società. Ideato per celebrare l’eccellenza in diversi […]

7 Novembre 2019

Viaggio nel corpo. La commedia erotica nel cinema...

«Stroncature»

Questo libro ha l’indubbio merito di riportare all’attenzione del lettore un testo sepolto, indisponibile anche per un ostinato bibliofilo. Però sarebbe meglio leggerlo cominciando dalla fine. Vediamo di spiegare perché. Che mondo è quello della commedia erotica italiana? È un mondo che, visto con gli occhi di chi lo descrive alla fine degli anni settanta, […]

9 Ottobre 2019

Milo Rau, l’artista che vuole cambiare il mondo

Christian Raimo, «Internazionale»

Alla fine di settembre il regista svizzero Milo Rau ha portato al RomaEuropa festival Orestes in Mosul, il suo ultimo lavoro, parzialmente ambientato in Iraq. Il 1 ottobre al Fit, il Festival internazionale di teatro al Lac di Lugano, ha presentato il suo film del 2017 The Congo tribunal, già proiettato al RomaEuropa festival nel […]

7 Ottobre 2019

Travestimento, solo virtuosismo? Anche ricerca sul...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Mentre Galatea Ranzi interpreta il personaggio della Bernhardt in Lezioni di Sarah, regia Ferdinando Ceriani, che prende spunto da L’arte del teatro e, in particolare, da tre lezioni della famosa attrice, Mattia Visani pubblica, per Cue Press, il testo esauritissimo di Laura Mariani: Sarah Bernhardt, Colette e l’arte del travestimento (prima edizione, Il Mulino, 1996). […]

9 Settembre 2019

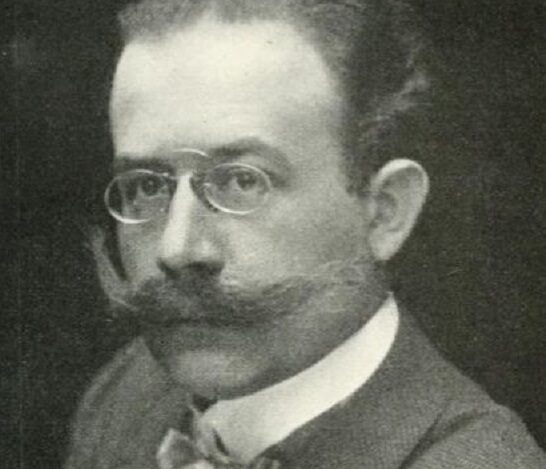

Il teatro del futuro di Georg Fuchs

Andrea Bisicchia, «Graphie», XXI-88

Il teatro è soprattutto luce. In un momento in cui il teatro italiano si caratterizza per la sua inessenzialità, o meglio, per assenza di necessità, avendo abiurato alla sua funzione, per scimmiottare con le contaminazioni provenienti dalla tecnologia più sofisticata, dalla letteratura, dalla filosofia, forme considerate spurie, leggere II teatro del futuro di Georg Fuchs, […]

Il teatro del futuro

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

Non è un capriccio editoriale la pubblicazione de Il teatro del futuro di Georg Fuchs. Nelle pagine di questo scritto teorico si ritrovano tanti rivolti artistici seguiti dalle avanguardie storiche del Novecento in merito alla definizione e funzione aggregativa del luogo teatrale, dell’arte, dell’attore, della funzione del regista. Prima critico d’arte, poi direttore teatrale e drammaturgo, […]