Logbook

25 Maggio 2019

Il Teatro di Josep Maria Miró è di casa al Teatr...

Roberto Rinaldi, «Articolo 21»

Il drammaturgo catalano Josep Maria Miró nel volume Teatro edito in Italia da Cue Press, ha pubblicato quattro delle sue opere teatrali, tra le più conosciute, Il principio di Archimede, Nerium Park, Dimentichiamoci di essere turisti, Tempi selvaggi: ed è quest’ultimo titolo ad aver vinto il Premios Max de Las Artes Escénicas (giunto alla ventiduesima […]

27 Aprile 2019

Zombitudine

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

Dal clima surreale e sospeso del beckettiano En Attendant Godot a un tumultuoso e pauroso En Attendant Zombie: è questo il segno del trapasso proprio della poetica maligna e spiazzante di Zombitudine di Elvira Frosini e Daniele Timpano. Come in Beckett, alla semplicità dello sviluppo narrativo, regolato dal principio secondo il quale tutto o nulla […]

20 Aprile 2019

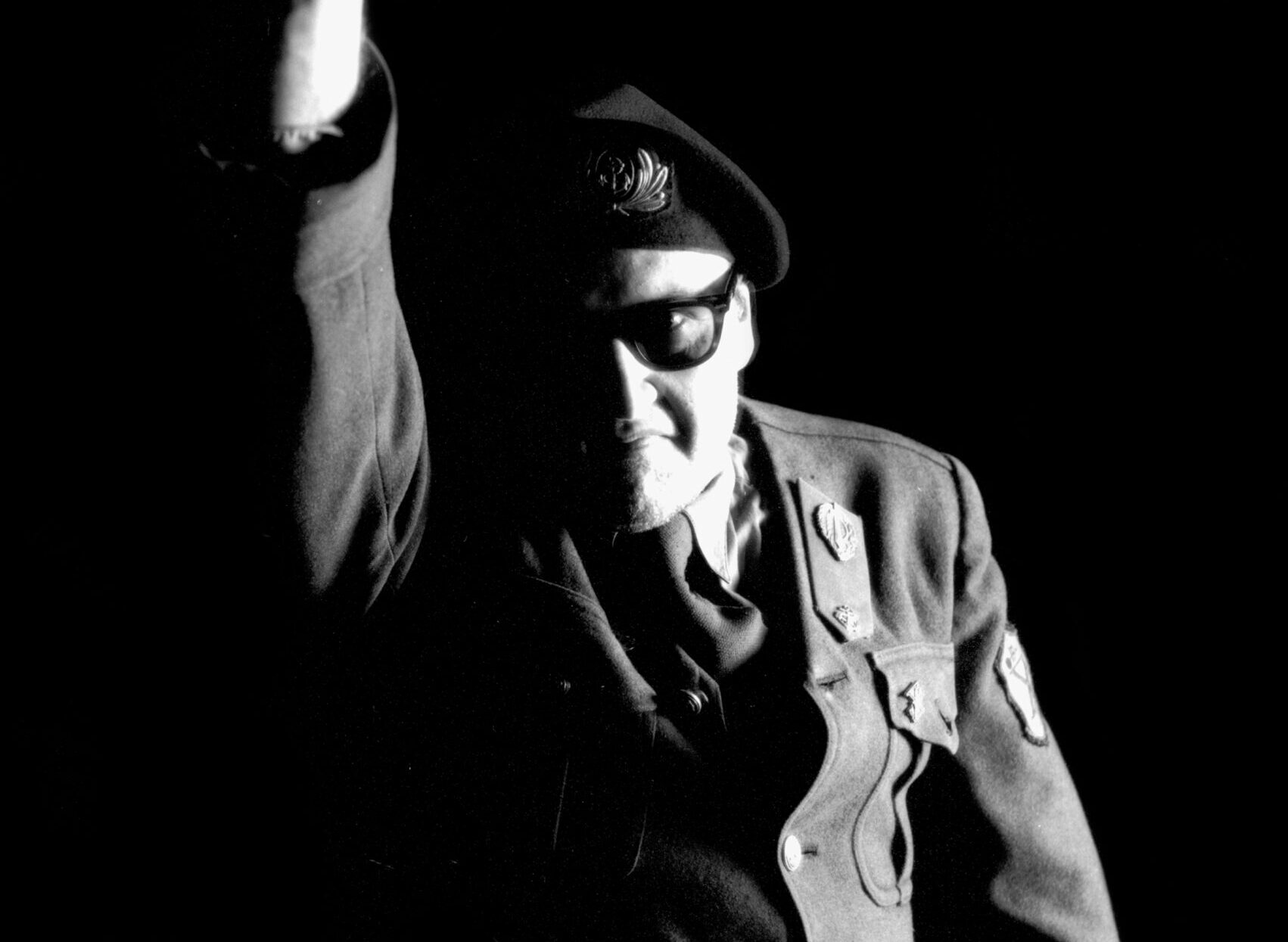

I teatri di Pasolini, recensione di Paolo Pizzimen...

Paolo Pizzimento, «Oblio», IX-33

Con I teatri di Pasolini, Stefano Casi ripropone l’omonimo volume del 2005, che a sua volta aveva portato a compimento uno studio comparso in Pasolini un’idea di teatro (1990). In questa nuova edizione sono state operate numerose integrazioni, chiarimenti formali e concettuali e aggiornamenti sulle messinscene italiane delle opere di Pasolini, che arrivano ora fino […]

9 Aprile 2019

Teatro d’origine

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

Che Angela Demattè sia, da un lato, nata e cresciuta in Trentino e, dall’altro lato, sia anche un’attrice, lo si capisce bene dai testi antologizzati in questo prezioso volume che significativamente porta il titolo di Teatro d’origine, che per l’autrice significa un dialogo con i pilastri della propria identità, dal dialetto ai valori della famiglia […]

Le Lettere di Strindberg. A nudo il cuore del geni...

Mattia Mantovani, «La Provincia»

August Strindberg ha regalato alla storia della letteratura opere teatrali quali ad esempio Signorina Giulia, Un sogno, Danza di morte e Sonata di spettri, che hanno riscritto e riposizionato i confini e gli ambiti dell’espressione teatrale, tracciando il solco nel quale si sono poi inserite tutte le più importanti avanguardie del Novecento, in particolare l’espressionismo […]

30 Marzo 2019

Zombitudine: dal teatro al libro

DarkSchneider, «Zombie Knowledge Base»

A fine gennaio Zombitudine subisce una trasformazione, sarà disponibile per l’invasione delle librerie nel formato cartaceo e digitale.La casa editrice Cue Press, specializzata nella pubblicazione di testi e saggi teatrali, ha infatti pubblicato il libro Zombitudine di Elvira Frosini e Daniele Timpano. Un uomo e una donna sono rifugiati in un teatro insieme al pubblico. […]

26 Marzo 2019

Caldo

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

Nel percorso creativo dell’infaticabile Jon Fosse – puntellato di opere diventate fondamentali per la drammaturgia contemporanea, tradotte e rappresentate anche in Italia come Qualcuno arriverà, Sogno d’autunno, La ragazza sul divano – il testo Caldo (Varmt) aggiunge un altro prezioso tassello al processo di scarnificazione del linguaggio e della struttura dei personaggio proprio dell’autore. La […]

8 Marzo 2019

Roland Schimmelpfennig. In un chiaro, gelido matti...

Fabrizio Sinisi, «Doppiozero»

Il nome è molto difficile da pronunciare. E anche da ricordare. Ma bisogna farlo, questo sforzo, giacché Ronald Schimmelpfennig è sicuramente tra i massimi scrittori contemporanei tedeschi e non solo. Generazione 1967, originario di Göttingen e formatosi a Monaco, Schimmelpfennig è tra i drammaturghi viventi più rappresentati al mondo. La sua più importante messinscena italiana […]

16 Febbraio 2019

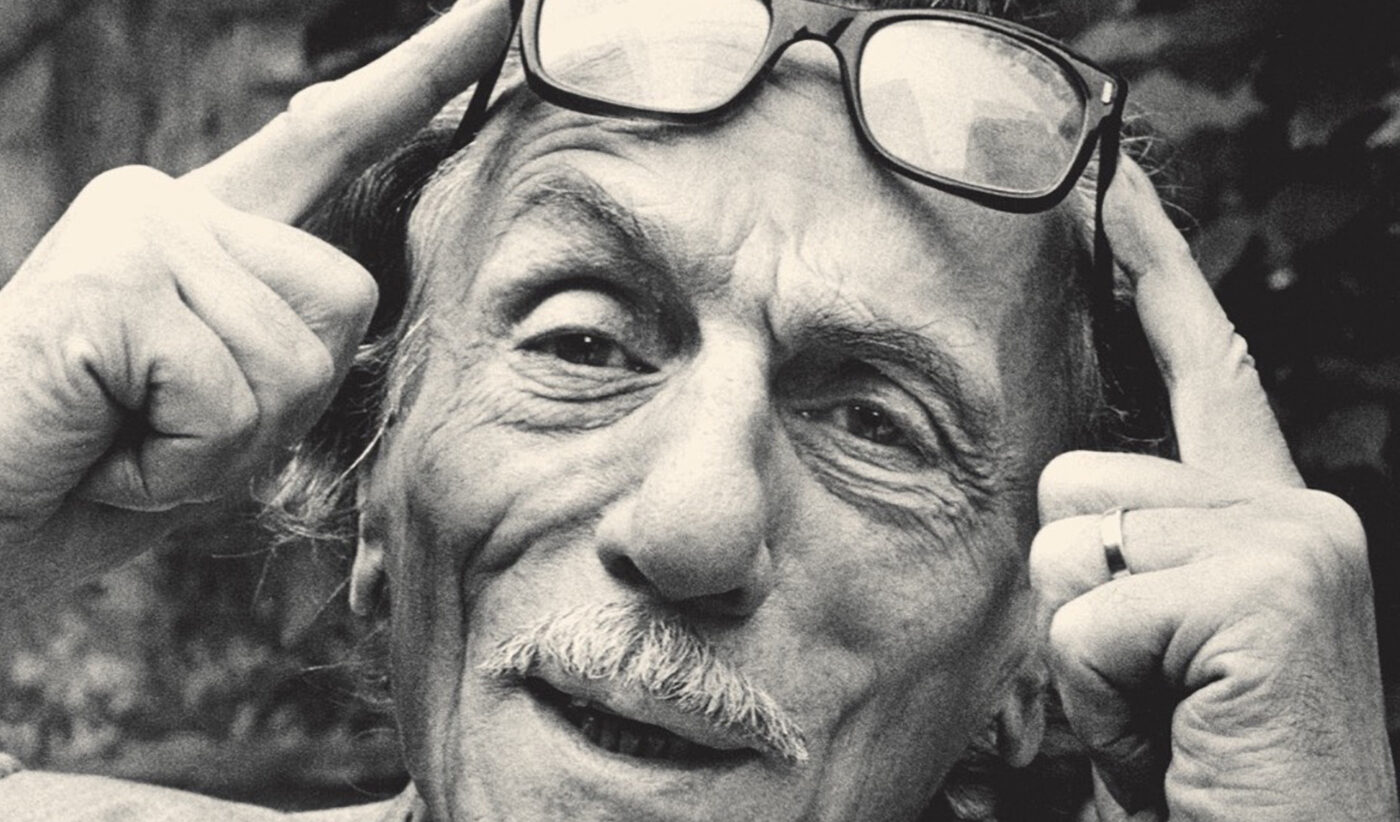

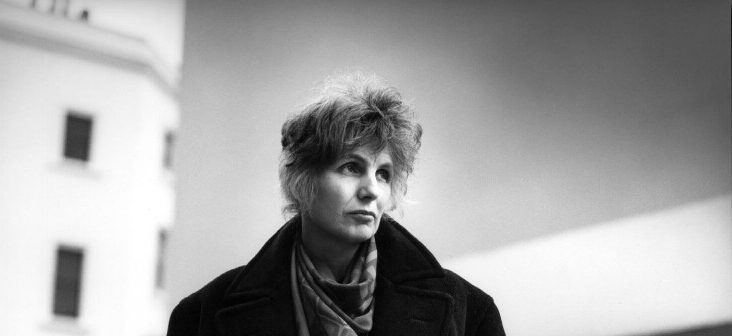

«Il teatro è un coro del noi», il manifesto di...

Felice Sblendorio, «BonCulture»

«Non si può bluffare se c’è una civiltà teatrale, perché il teatro è una grande forza civile, il teatro toglie la vigliaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell’altro, dell’ignoto, della vita, della morte». Lo immaginava così il teatro Leo De Berardinis in uno dei suoi tanti scritti sul cosa e come deve essere […]

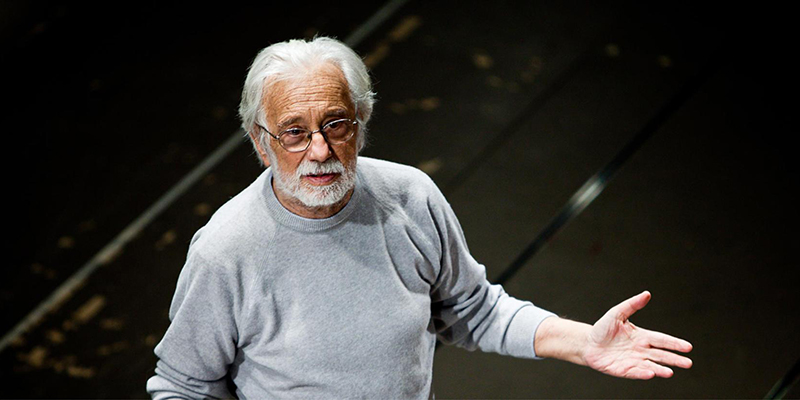

L’irrefrenabile Savinio. Non solo musica e pittu...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Ad Alessandro Tinterri, che insegna Storia del teatro all’Università di Perugia, dobbiamo un libro fondamentale su Piandello capocomico, edito da Sellerio nel 1987, dove sono elencati, con relative distribuzioni, i cinquanta spettacoli realizzati al Teatro D’Arte, nelle Stagioni 1925-28, dove figurano autori come Massimo Bontempelli con Nostra Dea (22 aprile 1925), Alberto Savinio con La […]

13 Gennaio 2019

Stracci della memoria

Valentina De Simone, «la Repubblica»

C’è un respiro profondo nelle pagine di Stracci della memoria, il volume edito da Cue Press nel quale Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, fondatori di Instabili Vaganti, attraversano la genesi e lo sviluppo, composito, frammentario, fervido, dell’omonimo progetto internazionale di ricerca e di formazione nelle arti performative da loro ideato, e che dal 2006 […]

10 Gennaio 2019

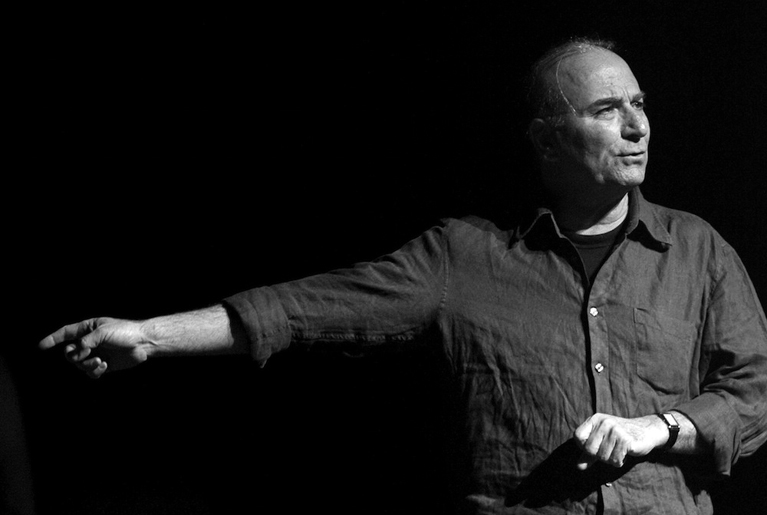

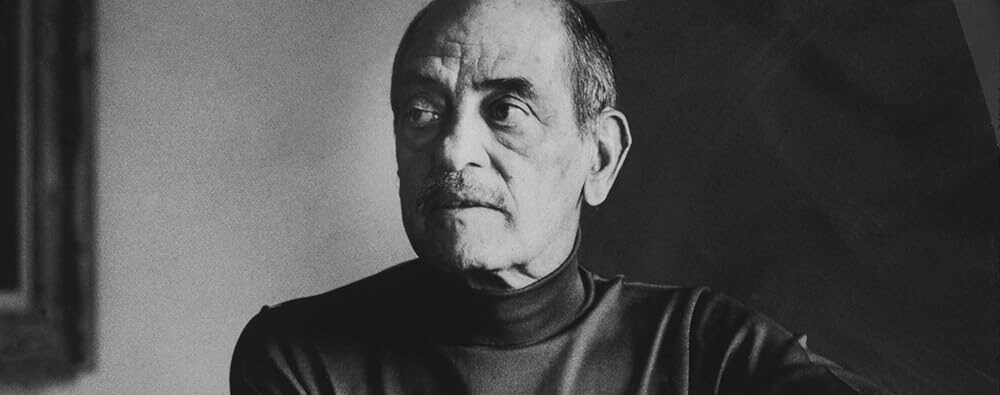

Martinelli, drammaturgo tra testo e scena nel libr...

Franco Acquaviva, «Pac – Magazine di Arte e Cultura»

In che modo l’atto dello scrivere si innesta nella disciplina di un gruppo teatrale? Sappiamo quanto l’autore sia sempre una sorta di terzo incomodo alle prove. Un caso esemplare è quello raccontato in Romanzo teatrale di Bulgakov, che ci consente di entrare in pieno nell’universo frustrante (per l’autore), ma non meno sconcertante per gli attori […]

8 Gennaio 2019

Teatro d’origine di Angela Demattè

Marcello Isidori, «Dramma»

I testi di Angela Demattè raccolti in questa elegante pubblicazione a cura di Cue Press sono effettivamente, come da titolo, legati tra loro dalla tematica dell’origine. In genere si potrebbe parlare di ispirazioni autobiografiche dell’autrice, ma il termine origine non è soltanto questo, è molto di più. Origine è la terra da cui veniamo, la […]

24 Dicembre 2018

Uno spettacolo senza spettacolo. Cioè performance...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Consiglio a tutti gli amanti del teatro, della danza, della musica, di leggere il volume di Richard Schechner: Introduzione ai Performance Studies, edito da Cue Press, trattandosi di un viaggio, ricco di mappe, annotazioni, interventi di studiosi, bibliografia comparata, che permette di addentrarci in un argomento di cui, in maniera impropria, si è fatto un […]

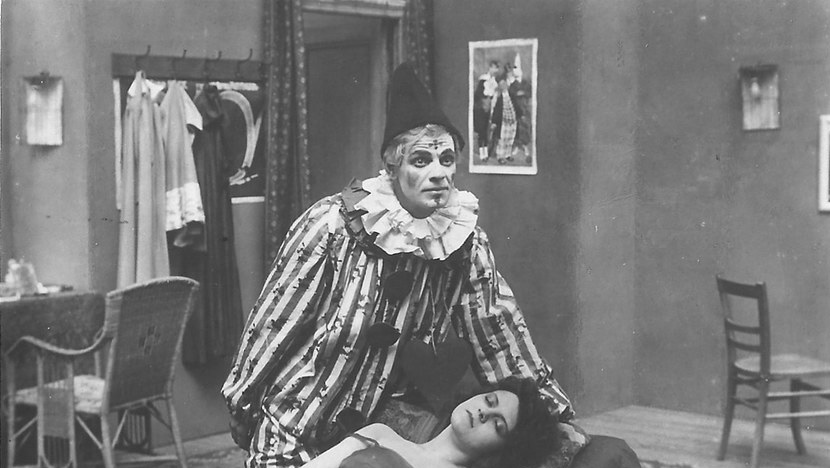

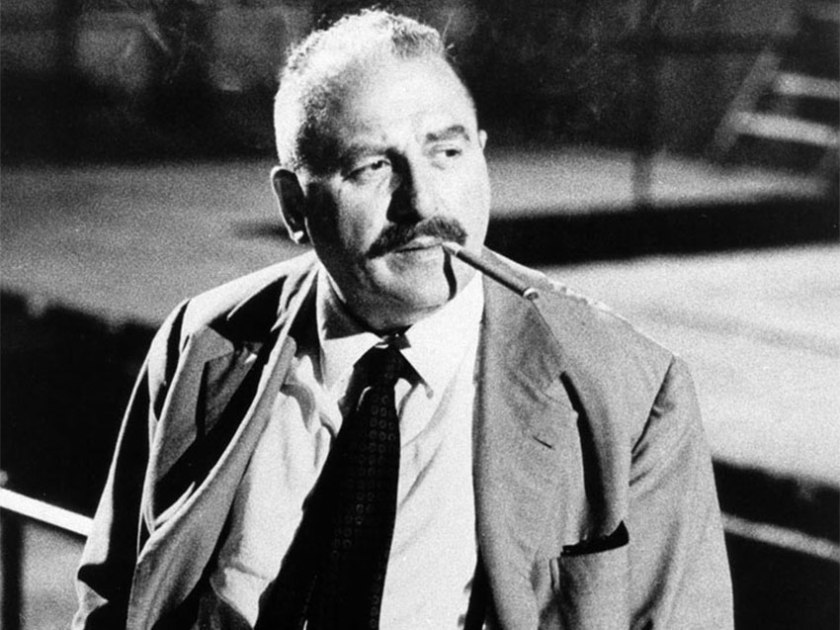

Anna Barsotti, Eduardo De Filippo o della comunica...

Simona Scattina, «Arabeschi»

Anna Barsotti con Eduardo De Filippo o della comunicazione difficile (Cue Press, 2018) torna ad occuparsi di uno degli autori-attori più emblematici della drammaturgia italiana del Novecento. Non nuova al teatro di Eduardo (ricordiamo Introduzione a Eduardo, per Laterza, 1992; Eduardo drammaturgo, per i tipi Bulzoni, 1995; la cura per Einaudi dell’edizione della Cantata dei […]