Logbook

4 Novembre 2018

E con la Rivoluzione d’Ottobre, Mejerchol’d ri...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Il 25 Ottobre 1918 la rivoluzione russa non fu solo un evento politico o ideologico, bensì anche culturale. I teatri imperiali cedettero il posto a quelli statali, le scene decorative a quelle fatte di nulla, la recitazione declamatoria a quella naturalista, il testo all’autonomia della messinscena. Ciò che accadde, in quella data famosa, diventerà il […]

31 Ottobre 2018

Anna Barsotti, Eduardo De Filippo o della comunica...

Giovanni Antonucci, «Teatro contemporaneo e cinema»

Anna Barsotti, ordinario di Discipline dello Spettacolo all’Università di Pisa, ha dedicato a Eduardo De Filippo una parte importante della sua attività, sia come autrice di alcune importanti monografie che come curatrice di una fortunata edizione della Cantata dei giorni dispari e della Cantata dei giorni pari. Ora ripubblica uno dei suoi saggi più significativi, […]

21 Ottobre 2018

L’ossessione di Eduardo nel creare i suoi person...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Anna Barsotti, da vent’anni, lavora al teatro di Eduardo. Ha curato, per Einaudi, la nuova edizione della Cantata dei giorni dispari (1995) e della Cantata dei giorni pari (1998), precedute da una monografia: Eduardo drammaturgo (1988). Il testo Eduardo De Filippo o della comunicazione difficile era stato pubblicato da Laterza nel 1992, col titolo: Introduzione […]

12 Ottobre 2018

Il mondo nel corpo dell’attore

Ilaria Angelone, «Hystrio», XXXI-3

Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, registi e performer, rivelano la dote preziosa di saper raccontare le pratiche del proprio lavoro e il loro senso. Stracci della memoria è un progetto internazionale di ricerca e formazione nelle arti performative nato insieme alla compagnia Instabili Vaganti nel 2006, «trasfigurando in modo creativo la precarietà» di un […]

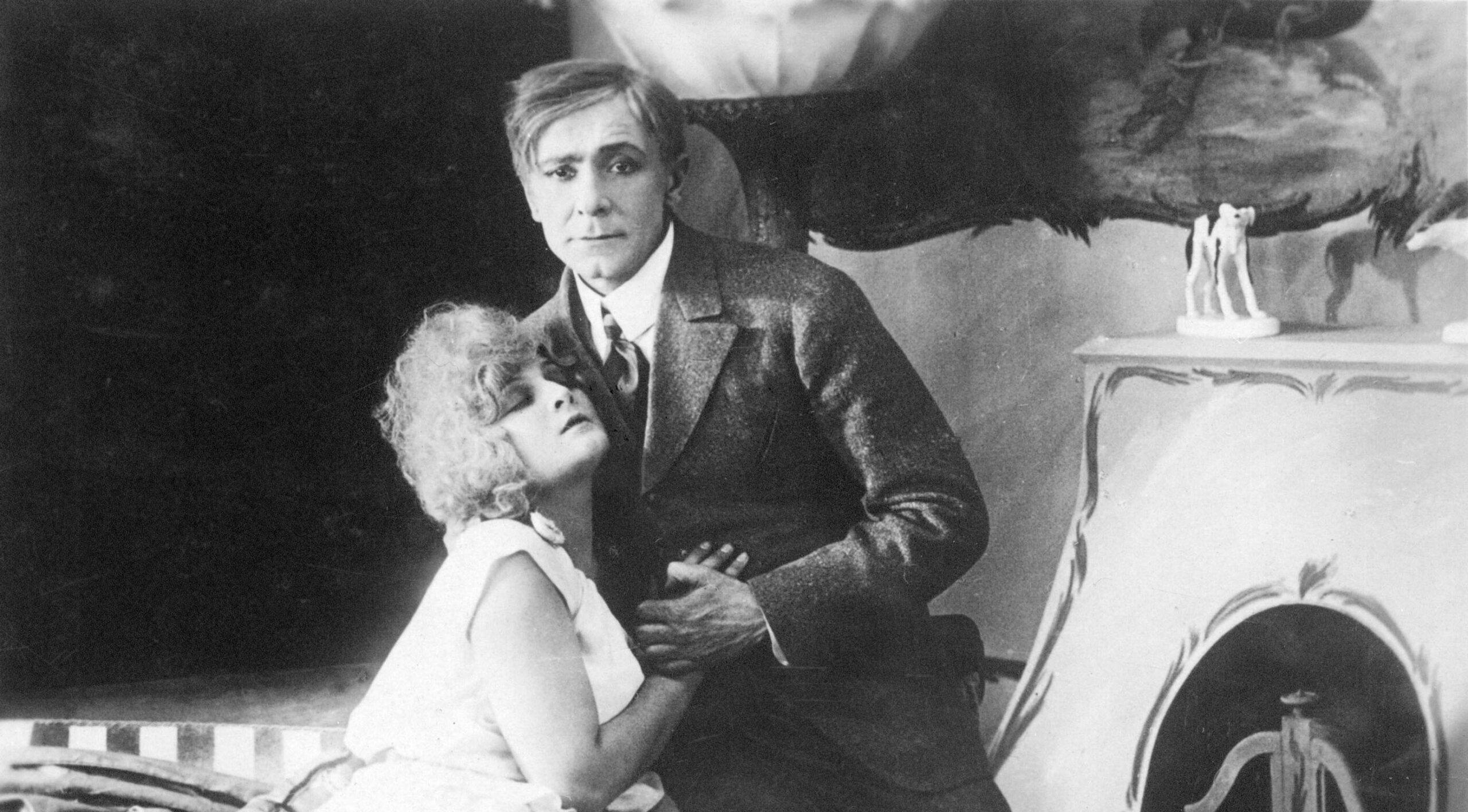

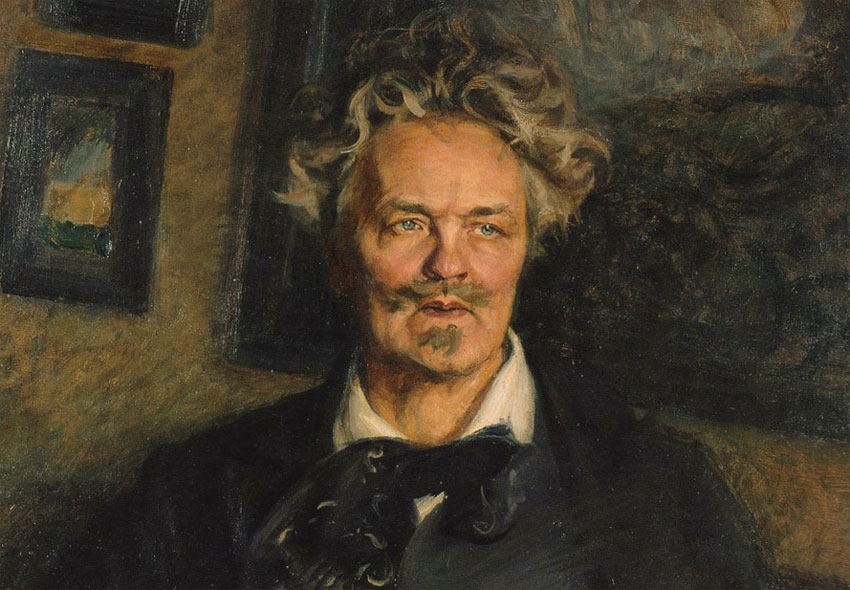

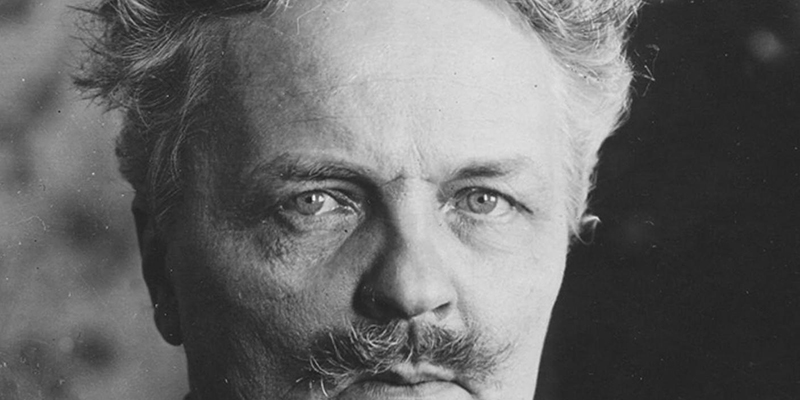

Strindberg femminista? Beh, non la pensava certo c...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Nel 1986, Franco Perrelli, uno dei più accreditati studiosi di Strindberg, oltre che traduttore, pubblicò, per l’editore Olschki di Firenze: Sul dramma moderno e il teatro moderno, dove figuravano alcuni saggi dell’autore svedese: Omicidio psichico, Prefazione alla Signorina Giulia, Sul dramma moderno e il teatro moderno che dava il titolo al volume citato, il Memorandum […]

1 Aprile 2018

John Ford e la tragedia crudele

Laura Bevione, «Hystrio», XXXI-2

Nel 2003 Luca Ronconi ne offrì una doppia messa in scena: l’una con un cast misto, l’altra – filologicamente fedele e scenicamente assai efficace – con interpreti soltanto maschili. Peccato che fosse puttana è un dramma complesso e feroce, moralmente spregiudicato eppure percorso da un’indiscutibile ansia di rinnovamento radicale della società. Che è quella inglese […]

1 Gennaio 2018

Dal mito all’istinto, un discorso sul metodo

Roberto Rizzente, «Hystrio», XXXI-1

Non ha bisogno di presentazioni, Theodoros Terzopoulos. Ospite, da qualche anno, al Vie Festival modenese, si distingue per l’originalità delle messinscene e la ferocia animalesca degli attori, entro i limiti di una geometria precisa, quasi wilsoniana, conciliando i poli della ragione e dell’istinto. Di quell’universo misterico, Il ritorno di Dionysos svela i retroscena. Perché non […]

1 Gennaio 2018

L’esplosione di graffi teatrali di fine Novecent...

Doriana Legge, «L’Indice», XXXV-1

ll libro di Hans-Thies Lehmann, a leggerlo come non avesse già la maggiore età, ci parla di una serie di urgenze che il teatro, nel finire del XX secolo, ha esibito sullo sfondo di un paesaggio in rovina. È per lo più un testo che si interroga sull’approccio semiotico dello spettacolo e si concentra sulla […]

10 Dicembre 2017

Le 2 (3, 4…) Americhe di De Capitani

Laura Zangarini, «Corriere della Sera»

«Fino agli anni Settanta le contraddizioni della società americana non erano le nostre, dagli anni Ottanta e con la globalizzazione non possiamo che rispecchiarci in essa per decifrare questo nostro complesso presente». A parlare è Elio De Capitani, attore e regista che con Ferdinando Bruni guida la tribù dell’Elfo di Milano, sul cui palco porta […]

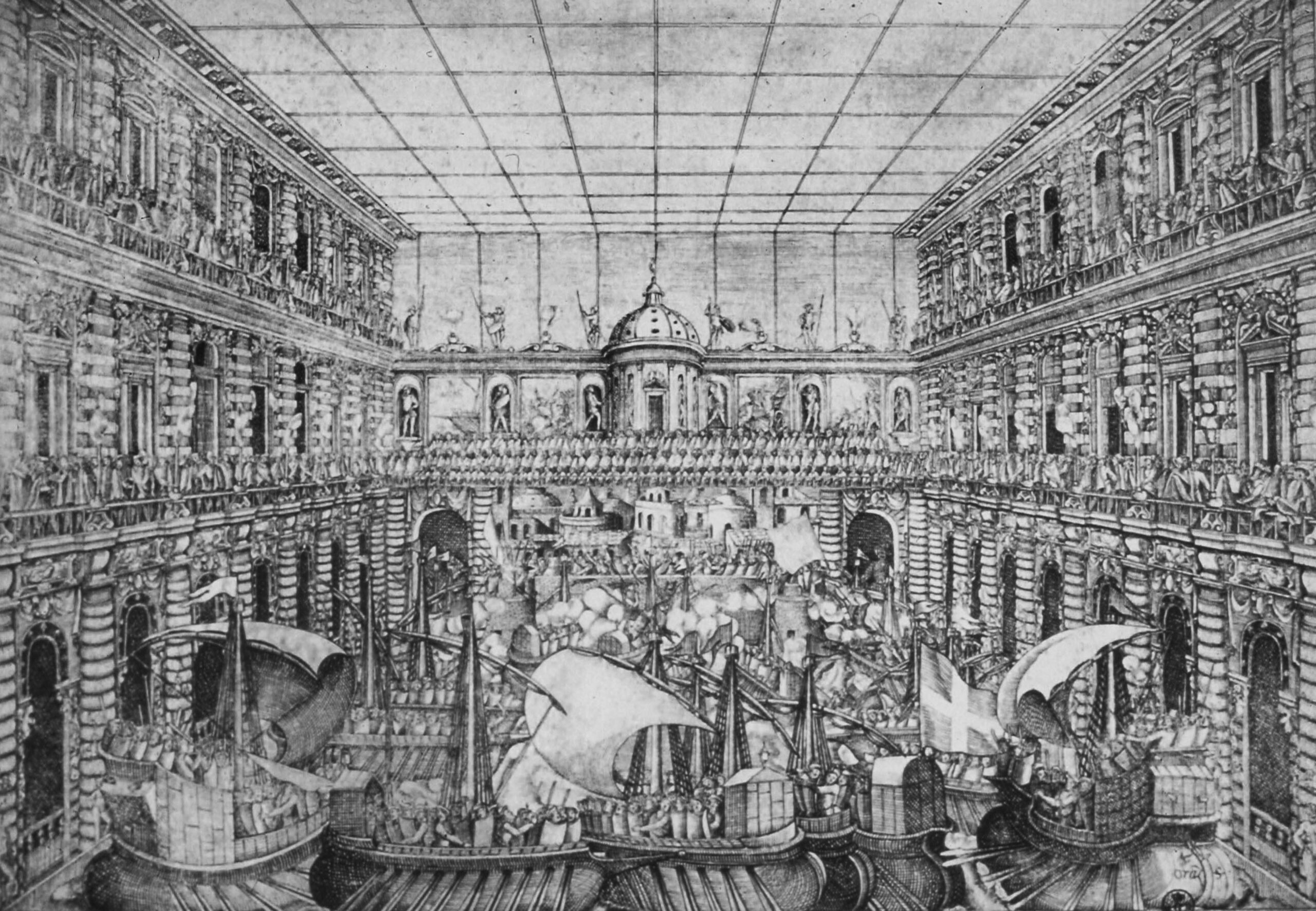

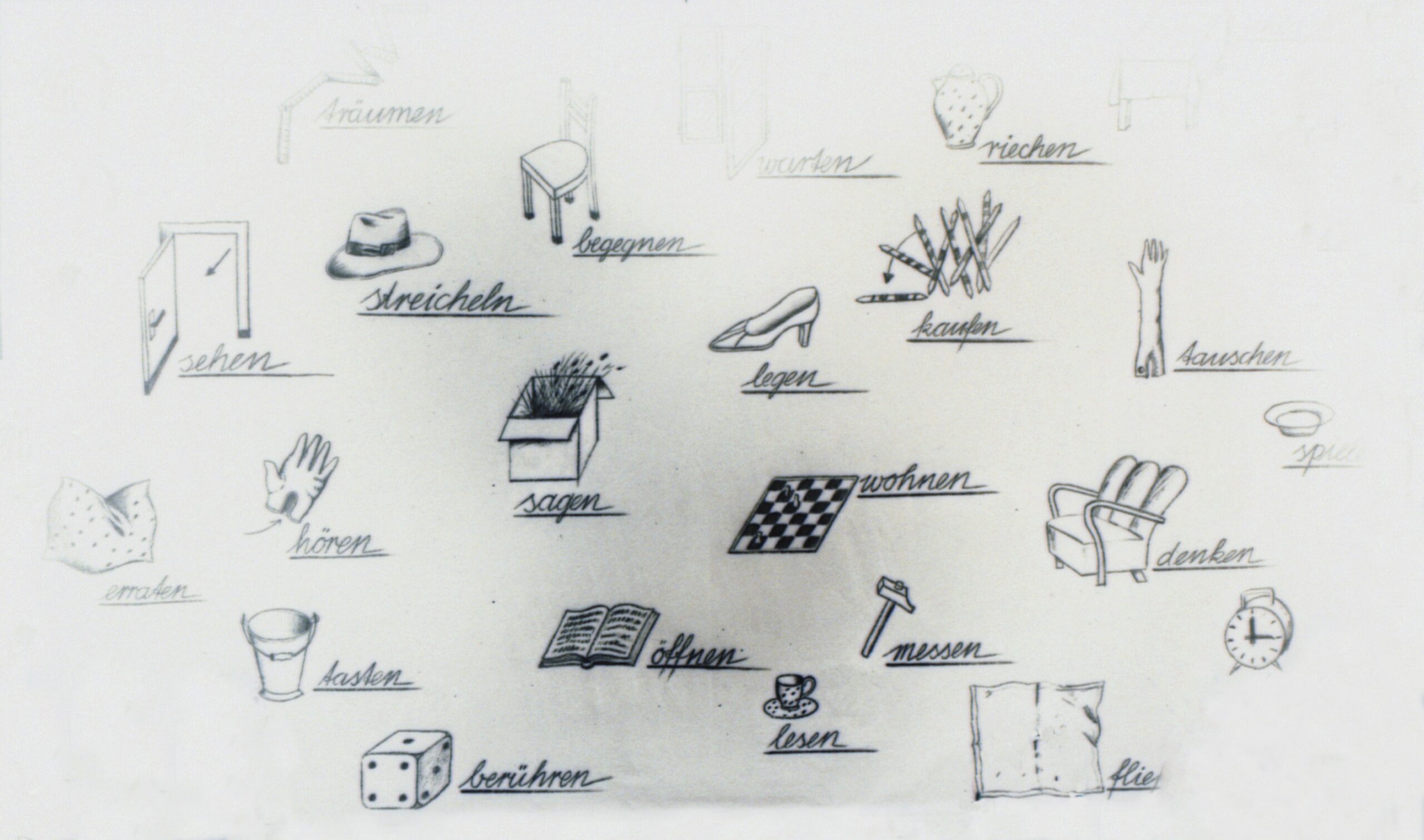

Il teatro postdrammatico

Alfio Petrini, «LiminaTeatri»

La prima edizione del libro risale al 1999. La progettazione a dieci anni prima. Con la traduzione di Sonia Antinori e la postfazione di Gerardo Guccini, la casa editrice Cue Press ha compiuto un’opera meritoria, pubblicando il saggio di Hans-Thies Lehmann Il teatro postdrammatico (Bologna, 2017). In una breve antologia di osservazioni e dialoghi figurano […]

7 Settembre 2017

Il Neorealismo secondo Alberto Farassino

Stefania Parigi, «Fata Morgana»

Il trentacinquesimo Bellaria Film Festival ha ricordato, nel maggio 2017, Alberto Farassino, promuovendo la ripubblicazione di quel prezioso libro-catalogo che nel 1989 accompagnò la retrospettiva Neorealismo. Cinema italiano 1945-1949, curata da Farassino con la collaborazione di Sara Cortellazzo per il Festival Internazionale Cinema Giovani di Torino. Nella copertina dell’edizione originale, in bianco e nero, figura […]

13 Agosto 2017

La Bibbia del teatro che racconta il nostro tempo

Maurizio Porro, «Corriere della Sera»

ll teatro postdrammatico, libro uscito e studiato in tutto il mondo (partendo dal 1999, tre le edizioni tedesche) dell’emerito professor Hans-Thies Lehmann, sta finalmente per comparire in Italia (la traduzione è di Sonia Antinori, uscita e presentazione a Roma a Short Theatre) con Cue Press, casa editrice digitale ideata dall’ex attore Mattia Visani nel 2014, […]

1 Agosto 2017

L’America di Elio De Capitani

Giovanni Azzaroni, «Antropologia e Teatro»

Il saggio di Laura Mariani si dipana in un arco temporale che va dal 1953 al 2015 ripercorrendo analiticamente e criticamente il percorso artistico di Elio De Capitani attraverso la lettura delle sue più recenti messe in scena e interpretazioni che ne hanno segnato significativamente la carriera. Si tratta di un ardito e intelligente tentativo […]

1 Luglio 2017

Dietro il microscopio la curiosità del critico

Pierfrancesco Giannangeli, «Hystrio», XXX-3

Rileggere, a oltre trent’anni di distanza dalla prima edizione (La Casa Usher, 1983), il volume Al limite del teatro aiuta a ricordare che studioso di razza ed esegeta brillante dei nuovi fenomeni fosse già all’epoca il giovane Marco De Marinis. E per chi non l’avesse finora mai incrociato – un po’ difficile perché, o sui […]

Racconti del grande attore di Mirella Schino

Giovanni Graziano Manca, «Saltinaria»

Quel periodo della storia del teatro italiano denominato del ‘Grande Attore’ ha inizio con le rappresentazioni della Compagnia Reale Sarda all’Esposizione Internazionale di Parigi del 1855. Le compagnie teatrali, in quella particolare temperie storica, erano solite appoggiarsi ad un attore di grande fama solitamente maschile, non necessariamente protagonista, per attrarre il proprio pubblico. Furono questi «interpreti […]