Logbook

1 Aprile 2017

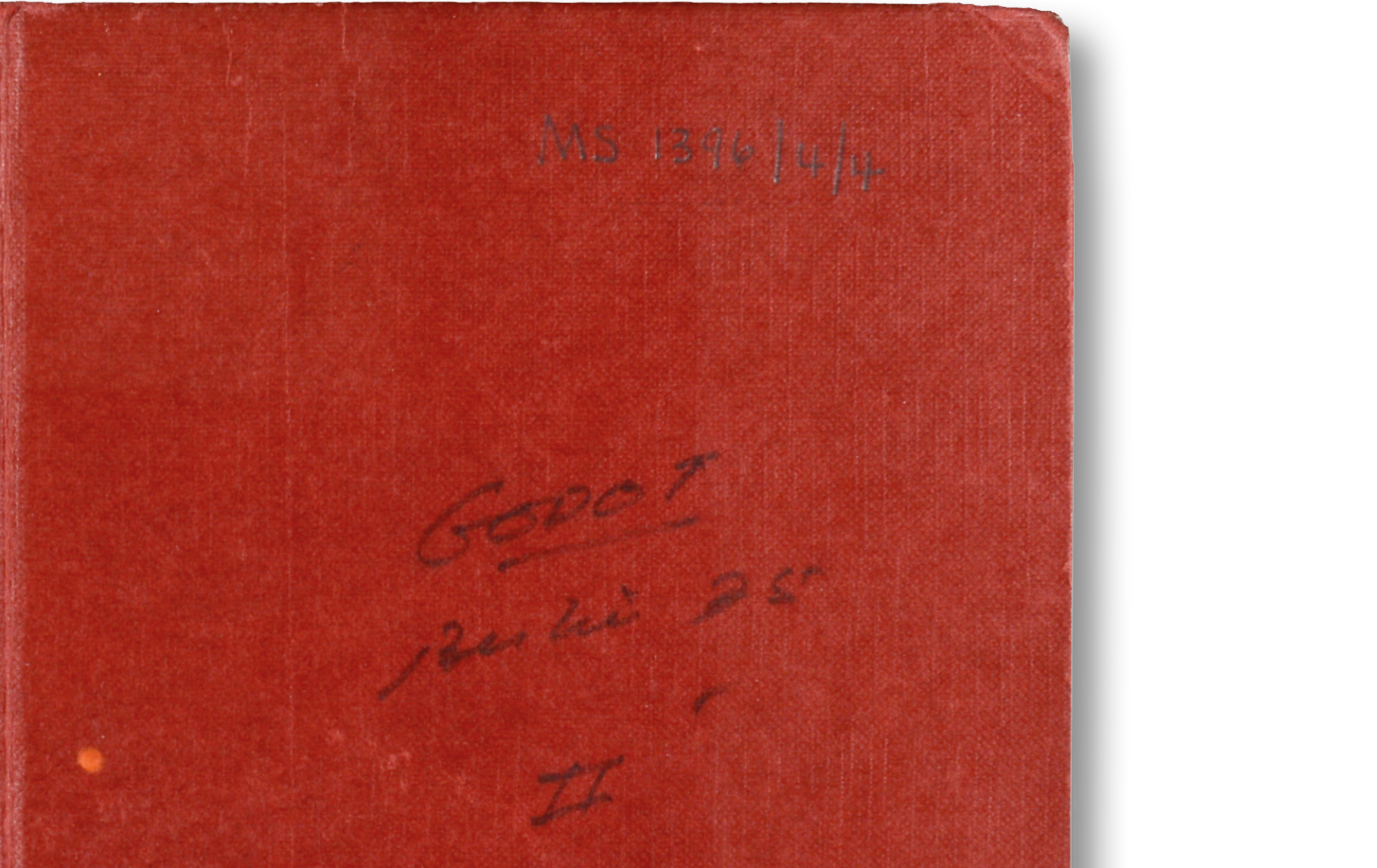

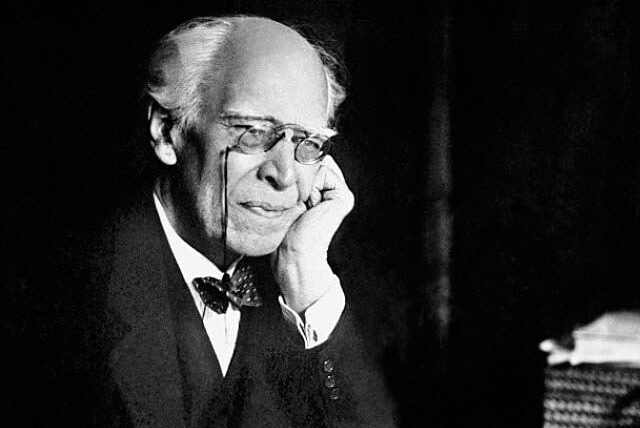

1918: lezioni di teatro

Pierfrancesco Giannangeli, «Hystrio», XXX-2

Una splendida e impareggiabile (per capacità di sintesi storica e finezza culturale) introduzione di Fausto Malcovati ci racconta l’anno cruciale della Rivoluzione d’Ottobre (Russia, 1917) soprattutto nei suoi fondamentali risvolti teatrali, contestualizzando le quattordici lezioni di teatro di Mejerchol’d (giugno 1918 – marzo 1919), terminate con quella dal titolo profetico Il teatro del futuro è […]

1 Aprile 2017

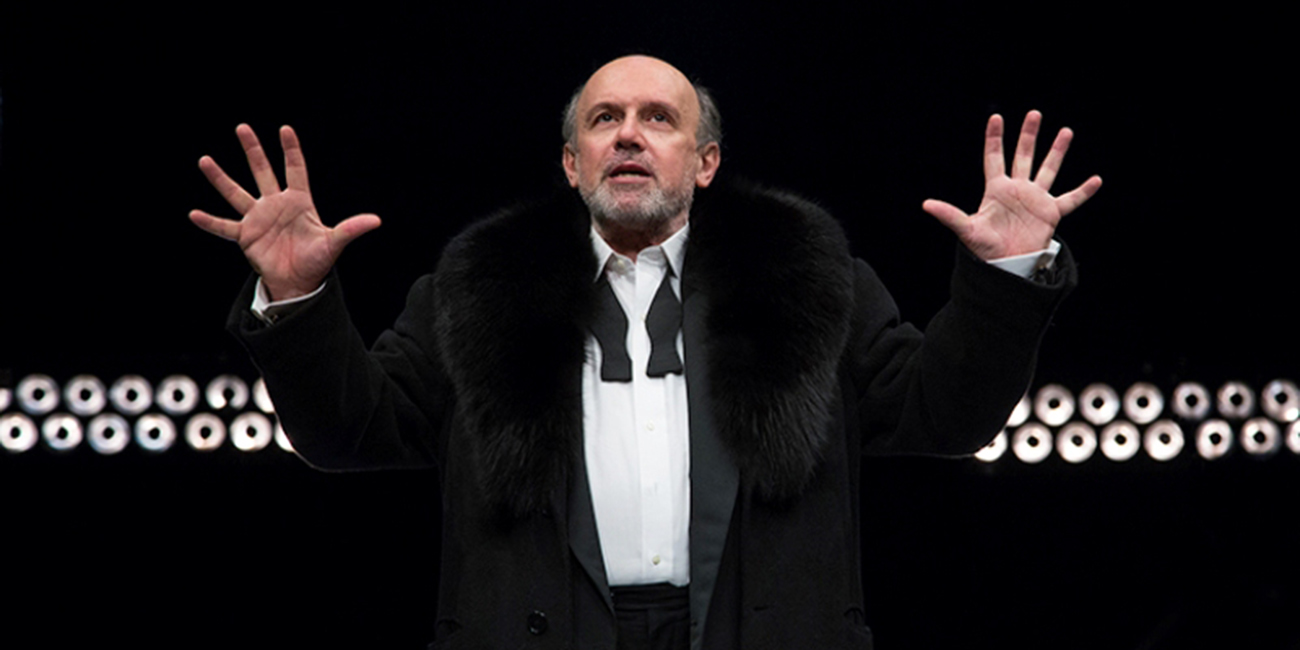

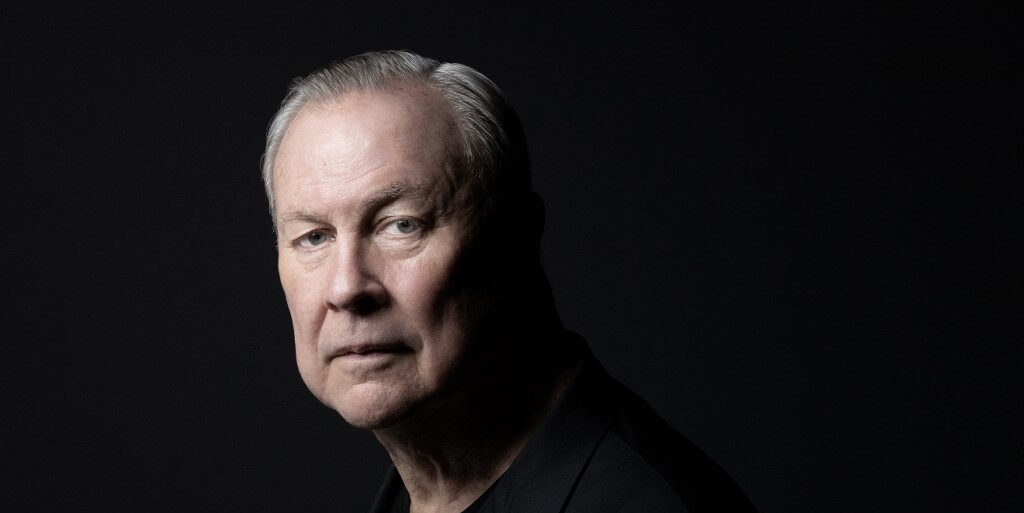

Elio De Capitani, ritratto d’artista

Diego Vincenti, «Hystrio», XXX-2

Dieci anni d’artista. Dieci anni di un Elio De Capitani d’America. È questo il frammento di carriera (e di vita) su cui si sofferma lo sguardo di Laura Mariani, non nuova nel raccontare di grandi attori e delle loro quotidiane sfide. In un approccio che da tempo unisce meticolosità accademica e piacevolezza di lettura. Meno […]

1 Aprile 2017

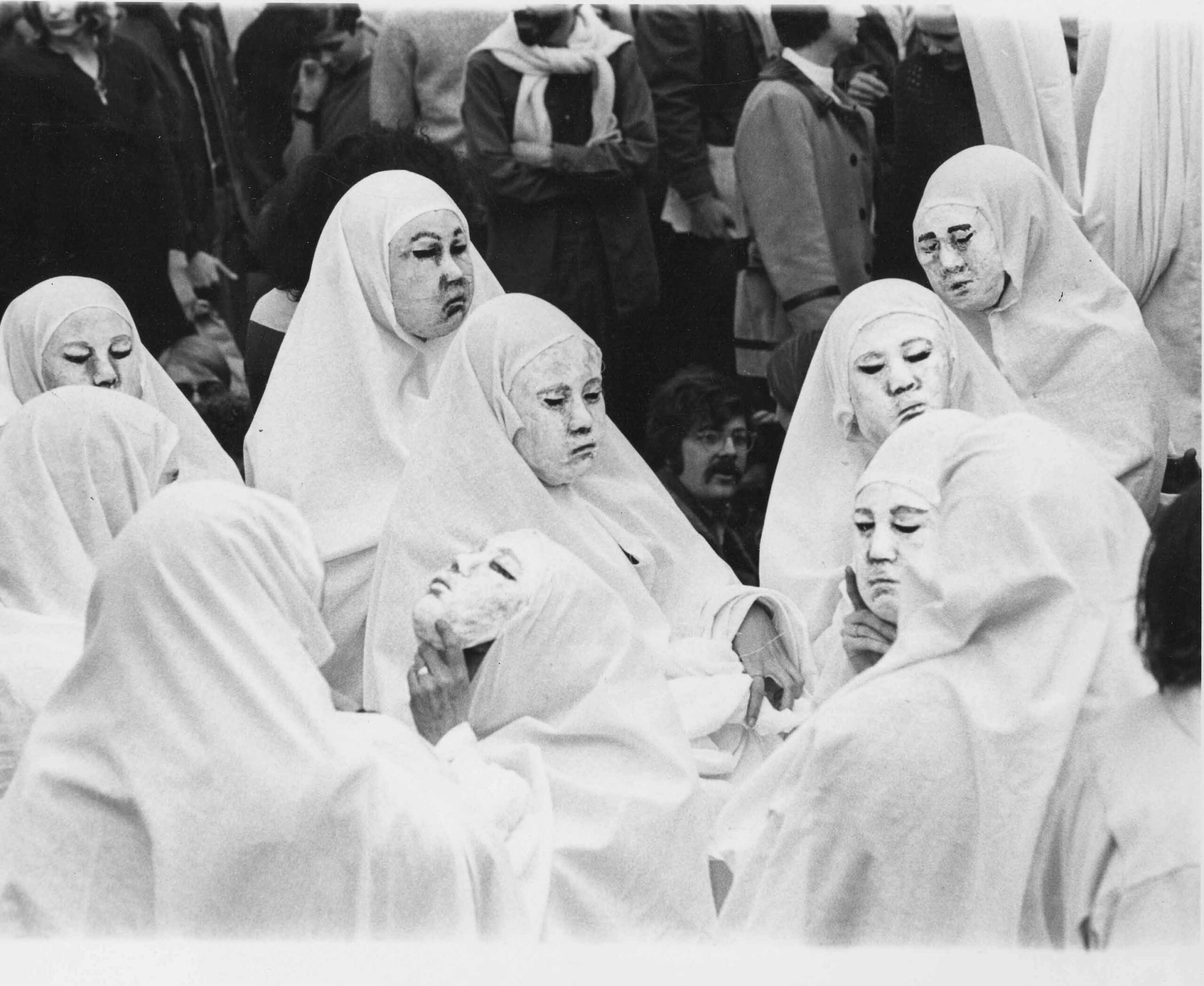

Sotto il segno della Biomeccanica

Giuseppe Liotta, «Hystrio», XXX-2

Dalla collana I libri bianchi della Ubulibri del 1993 torna oggi in libreria per la Cue Press L’attore biomeccanico che si avvale di una doppia introduzione: la prima, del curatore Fausto Malcovati, ci invita a leggere il volume non dal primo capitolo ma dall’Appendice che, dell’attività pedagogica svolta nello Studio di via Borodinskaja (1913-17), diretto […]

5 Febbraio 2017

De Capitani, l’America e il ritratto d’artista

Anna Bandettini, «la Repubblica»

«La vita di ogni spettacolo si intreccia anche coi fatti di vita e con la quotidianità». Lo scrive a un certo punto Laura Mariani nel libro L’America di Elio De Capitani – edito da Cue Press cui si devono molte interessanti pubblicazioni di teatro ultimamente – il libro che documenta l’esperienza artistica dell’attore e regista, […]

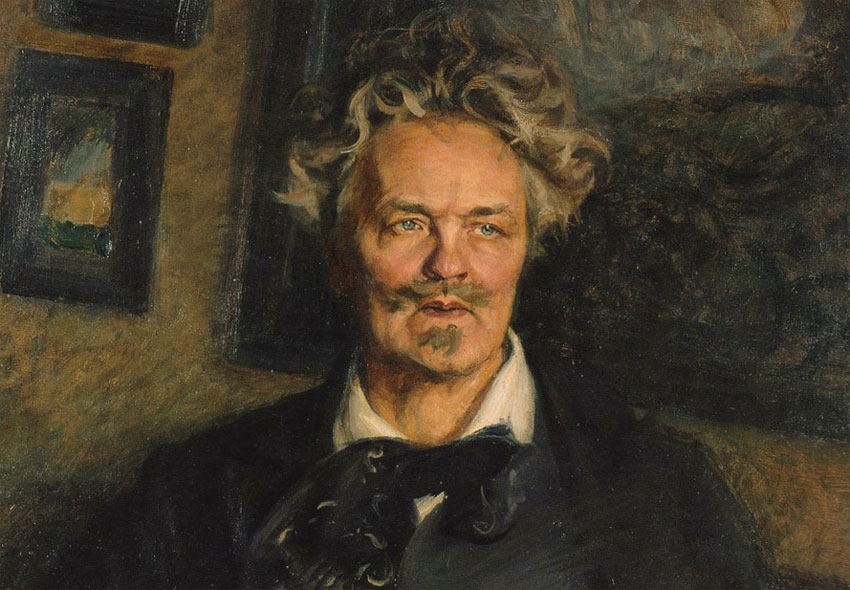

August Strindberg. Riflessioni sull’uomo in scen...

Mattia Mantovani, «La Provincia»

Tra i grandi drammaturghi che hanno lasciato davvero un segno indelebile, August Strindberg è stato con ogni probabilità colui che più di ogni altro ha scritto non solo teatro ma anche sul teatro, interrogandosi senza sosta sul significato della messa in scena e sulle modalità in virtù delle quali il teatro può davvero farsi specchio […]

7 Dicembre 2016

Bando StartUp Innovative

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, inserisce la casa editrice tra le dieci migliori startup dell’Emilia Romagna

Il Bando Startup (fase attrazione), promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Por Fesr 2014-20), mira ad attrarre startup innovative, sia nazionali che internazionali, interessate a stabilirsi nella regione. L’obiettivo è favorire lo sviluppo economico locale attraverso progetti di alto valore tecnologico e innovativo, incentivando la creazione di nuovi […]

7 Dicembre 2016

Le dieci migliori startup dell’Emilia-Romagna

Dalle fresatrici dentali alla realtà aumentata passando per la prevenzione dell’ambiente. La Regione Emilia-Romagna premia le migliori startup fra Piacenza e Rimini. Il bando, che rientra nel quadro del Programma operativo regionale Fesr 2014-2020, ha visto partecipare 152 imprese innovative: 30 di queste sono state ritenute ammissibili per il finanziamento, per un totale di 2.743.000 […]

6 Dicembre 2016

Premio Incredibol!

Storico premio del Comune di Bologna

Cue vince Incredibol!, storico premio dedicato all’innovazione creativa. Incredibol!, acronimo di «Innovazione Creativa di Bologna», è un progetto promosso dal Comune di Bologna per sostenere e premiare l’innovazione nel settore creativo e culturale dell’Emilia Romagna. Nato per valorizzare talenti emergenti e realtà innovative, il premio offre supporto economico, formativo e di rete per lo sviluppo […]

24 Agosto 2016

Quella scommessa di Cue Press vinta coi libri di t...

Emanuele Giampaoli, «la Repubblica»

Sono i libri su cui ha studiato una generazione, testi che hanno fatto la storia del Dams, specie quella gloriosa delle origini, che rappresentano la memoria del teatro italiano. Eppure, complice la crisi che ha cancellato tante piccole case editrici, erano praticamente introvabili. A rimetterli in circolo ci ha pensato Mattia Visani, classe 1979, imolese, […]

Premio Hystrio

Vince il Premio Speciale

Il Premio Hystrio è un prestigioso riconoscimento italiano dedicato al mondo del teatro. Istituito nel 1989, premia artisti e professionisti che si sono distinti in vari ambiti delle arti sceniche, come recitazione, regia e drammaturgia. È considerato un importante punto di riferimento per valorizzare il teatro contemporaneo e promuovere nuove generazioni di artisti. Cue Press […]

30 Gennaio 2016

L’editoria teatrale è un dramma

Laura Landolfi, «Pagina99»

In tempi di recessione, se le case editrici non ridono, quelle specializzate in testi teatrali piangono: per la crisi che colpisce il mondo del libro, e più ancora per la convinzione diffusa che il teatro scritto sia una nicchia per pochi. A lanciare l’allarme è una sigla, Minimum fax, che non fa parte del settore, […]

2 Gennaio 2016

Farsi luogo: lo sguardo di Martinelli

Massimo Marino, «Corriere di Bologna»

È un librettino da leggersi tutto d’un fiato, Farsi luogo di Marco Martinelli. Lo pubblica, come ebook ma anche a stampa Cue Press, una giovane casa editrice di Imola specializzata in editoria teatrale, che sta recuperando alcuni saggi ormai introvabili (tra gli altri Brecht regista di Claudio Meldolesi) e molti nuovi testi. Questo di Martinelli […]

1 Gennaio 2016

Pim, quando il successo è essere off

Diego Vincenti, «Hystrio», XXIX-1

La storia di un’anomalia. Di un esperimento in grado di divenire realtà solida, per certi aspetti seminale. Si sa, i compleanni sono il pretesto per fare i conti con sé stessi. Per tracciare bilanci. O forse semplicemente per festeggiarsi. La pubblicazione di Pim Off è un po’ tutto questo, all’interno di un volume ibrido dove, […]

31 Dicembre 2015

Per un teatro vivente

Massimo Marino, «Doppiozero»

Procede per tesi, Marco Martinelli, intrecciando una spirale di 101 argomenti rivolti come riflessioni al lettore con un piglio fortemente discorsivo, quasi dialogico. D’altra parte l’idea di teatro (e di società) che traspare da questo scritto è proprio quella di una relazione costante, che abbandoni ogni narcisismo, ogni esibizionismo cui spinge la società dello spettacolo, […]

Cue Press, la ribalta digitale del teatro

Nicola Arrigoni, «Pac – Magazine di Arte e Cultura»

Sta portando avanti una piccola e grande rivoluzione, sta cambiando l’editoria teatrale divisa fra l’urgenza dell’attualità e la possibilità di dare corpo a instant book che leghino pagina scritta e spettacolo, ma anche con un’attenzione alla memoria, che in campo editoriale vuol dire rimettere in circolo libri ormai introvabili. Sembra essere questa in estrema sintesi […]