Logbook

20 Giugno 2022

Renato Palazzi. Il critico traumatizzato

Giuseppe Costigliola, «Pulp Libri»

Metti un giovane aspirante critico teatrale, un tetragono caporedattore del maggiore quotidiano nazionale che lo costringe, forse con una punta di sadismo, a visionare il peggio delle uscite cinematografiche del momento; metti l’esplosivo e mutevole contesto degli anni Settanta, un universo cinematografico in continua fioritura ma già indelebilmente avvelenato dal decadimento morale e dal cattivo […]

20 Giugno 2022

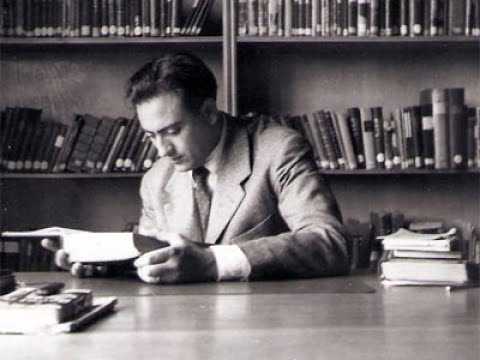

Una lettura che arricchisce la cultura del teatro...

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

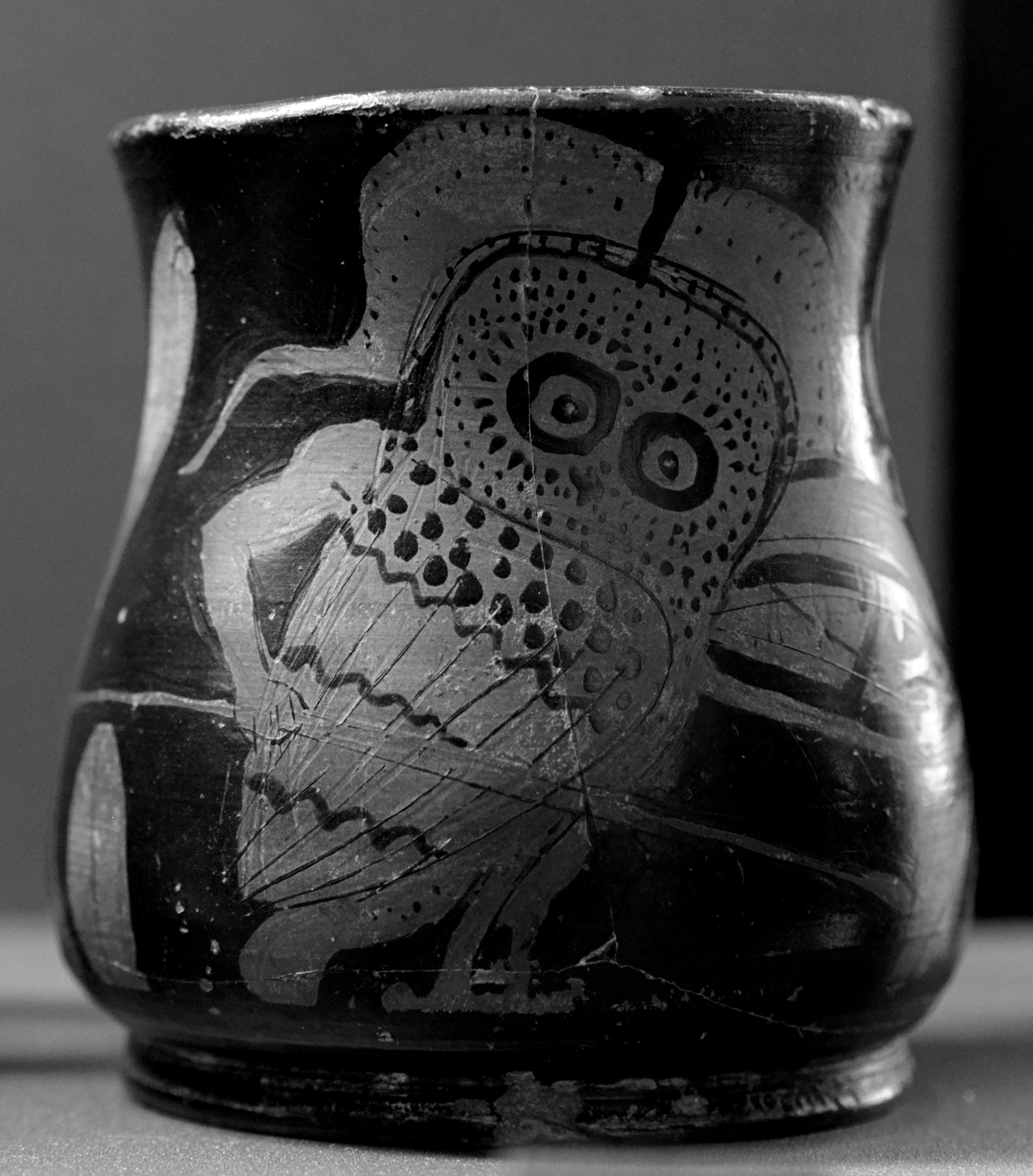

Tra il 1990 e il 2005, l’Editore Garzanti pubblicò una serie di volumi di Umberto Albini che determinarono una svolta nell’ambito della ricerca filologica, dato che l’interesse dello studioso non si limitò allo studio dei testi o della lingua o della società greca, essendosi indirizzato verso il mondo misterioso delle realizzazioni sceniche che erano frutto […]

17 Giugno 2022

Il difficile ruolo di figlio di papà. Anche in in...

Gabriella Congiu, «La Sicilia»

Ci sono scritti che risuonano come un dialogo mai avviato, un complesso insieme di relazioni che riguardano le infinite realtà, i tanti rimpianti, le parole mai dette di una dialettica sospesa. Luigi Pirandello e Stefano, il figlio, ovvero Stefano Pirandello, il figlio paterno, come il titolo del saggio di Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla […]

16 Giugno 2022

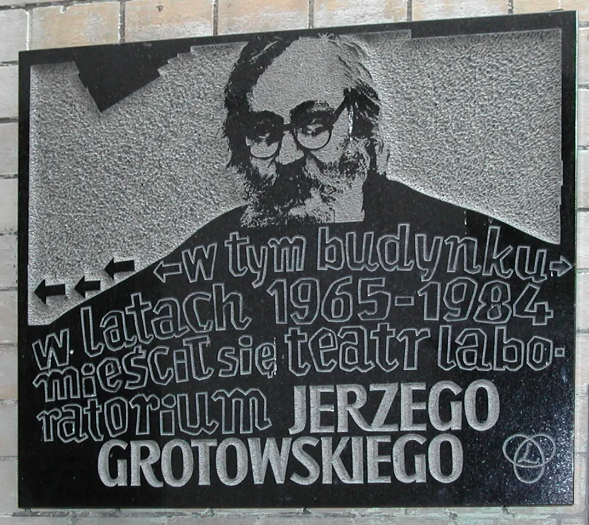

Quaderni di regia e testi riveduti. Aspettando God...

Luca Ruocco, «InGenereCinema.com»

«Gli stivali vanno tolti ogni giorno, perché non mi ascolti?» «Perché non mi aiuti?» «Fa male?» «Ecco l’uomo. Dare agli stivali la colpa dei piedi. Una cosa inquietante». […] «E se te li provi?» «Ho provato di tutto». «Parlo degli stivali». «Sarebbe una cosa buona?» «Ci farebbe passare il tempo. Sicuro sarebbe un intrattenimento». «Un […]

Umberto Albini, Nel nome di Dioniso

Michele Olivieri, «La Nouvelle Vague Magazine»

Come si legge nel sito istituzionale della casa editrice di Imola: «[…] alla fine del 2012 intorno a Mattia Visani, ultimo autore della Ubulibri di Franco Quadri, nasce la prima casa editrice digital first interamente dedicata alle arti dello spettacolo.Un laboratorio di idee per costruire modelli nuovi per l’editoria e moderne modalità di produzione culturale. […]

13 Maggio 2022

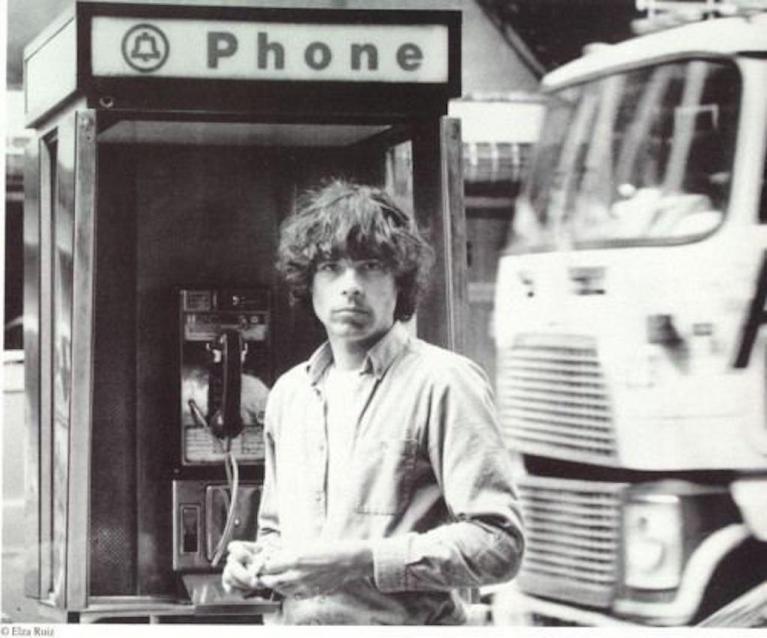

Firmato Koltès. Drammaturgo maledetto

Angelo Molica Franco, «Il Venerdì di Repubblica»

A circa metà del dramma Roberto Zucco, l’ultimo scritto da Bernard-Marie Koltès (1948-1989) – ispirato alle vicende del serial killer veneziano Roberto Succo – in uno dei monologhi più toccanti della rappresentazione, dopo aver scaraventato il padre giù dalla finestra e strozzato la madre, il protagonista dice: «Io non sono un eroe. Gli eroi sono […]

6 Maggio 2022

I teatri di Pasolini

Cinzia Colzi, «ArteArti.net»

Il 5 marzo 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini la cui eclettica produzione di intellettuale e artista viene declinata tra cinema, letteratura, dibattito pubblico e impegno politico. Figura tra le più emblematiche rappresenta, ancora oggi, un punto fermo della cultura italiana e internazionale per la sua capacità di leggere, e anticipare, le trasformazioni della […]

30 Aprile 2022

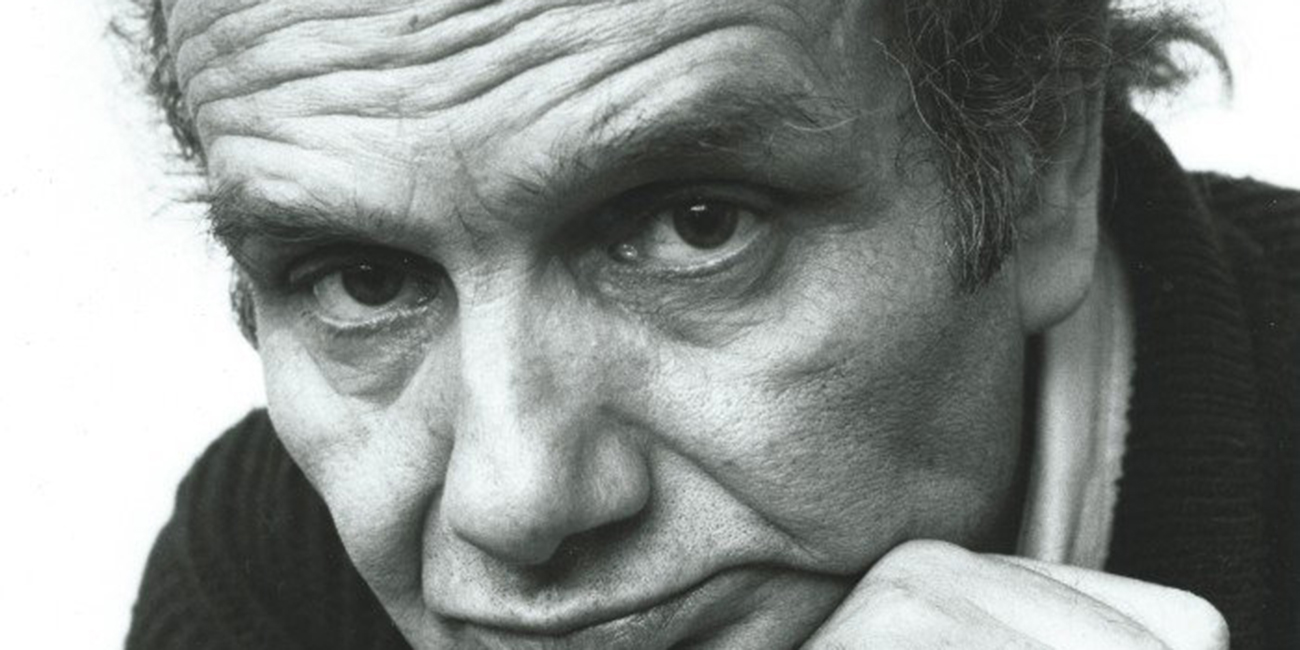

Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da...

Massimo Bertoldi, «Centro di Cultura dell'Alto Adige»

Rileggere oggi Un grande avvenire dietro le spalle di Vittorio Gassman, opportunamente rieditato da Cue Press, non trasmette il sapore della banale riesumazione magari pensando alla ricorrenza del centenario della nascita del grande attore; permette piuttosto di (ri)scoprire anche la vena letteraria del suo sorprendente autore che diventa «freddo e rigoroso cronachista dei fatti andati», […]

27 Aprile 2022

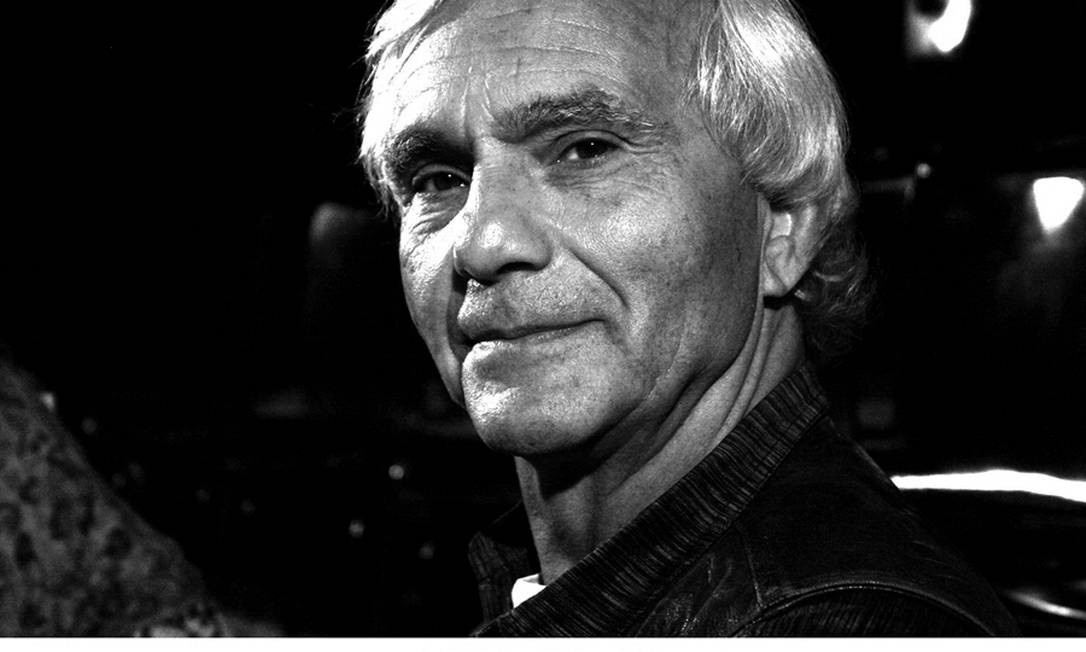

Il progetto esistenziale di Gian Maria Volonté, t...

Giuseppe Costigliola, «Globalist»

Nel panorama del cinema italiano non sono numerosi gli attori che hanno interpretato il proprio ruolo sotto il segno di un impegno politico e sociale fattivo, fondendo professionalità assoluta ed etica, la persona pubblica a quella privata. Tra essi, per qualità e ampiezza di risultati, incisività e impronta nell’immaginario collettivo, spicca senz’altro Gian Maria Volonté. […]

Vittorio Gassman, il mattatore di casa nel nostro...

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

Le biografie e le autobiografie di attrici e di attori hanno permesso agli storici del teatro di ricostruire la nascita dei loro spettacoli, il momento storico in cui sono stati realizzati, e le difficoltà economiche, le ansie dei capocomici e dei produttori, i successi e gli insuccessi. All’interno si trovano memorie, segreti, manie, bugie, autoreferenzialità, […]

17 Aprile 2022

Il libro che spiega il legame fra luce e teatro e...

Mauro Petruzziello, «Artribune»

Il filosofo José Xavier Zubiri Apalategui è in un’aula dell’Universidad Central de Madrid e sta spiegando le categorie di Aristotele. Alla lezione è presente Maria Zambrano, da poco uscita dalla tubercolosi e in lotta con una crisi, altrettanto feroce, che vorrebbe spingerla ad abbandonare lo studio della filosofia. A un tratto, un raggio di luce […]

11 Aprile 2022

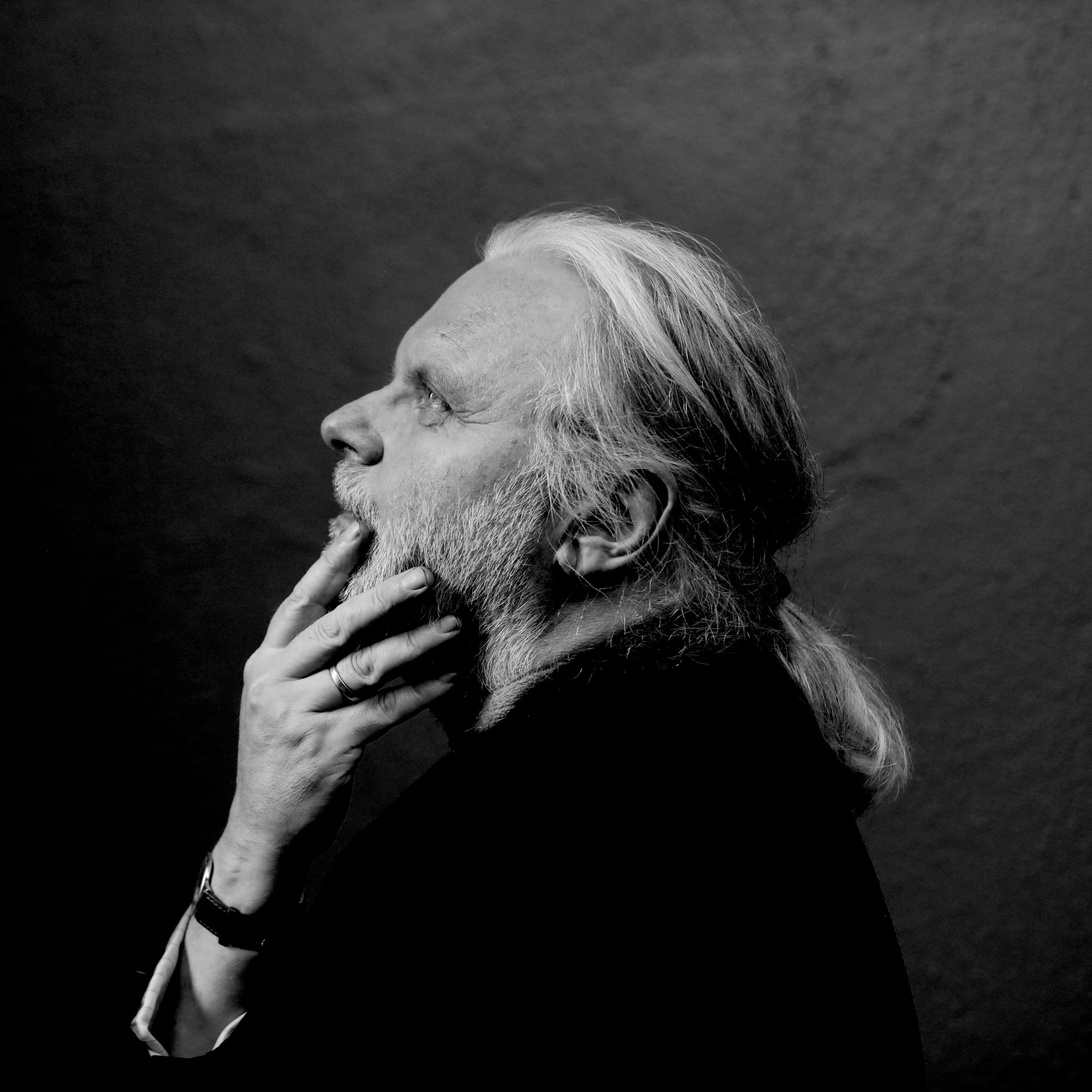

Quegli indimenticabili anni Settanta. Tra tensioni...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Parecchi di noi hanno conosciuto Barba al tempo dei suoi spettacoli al CRT di Via Dini o al Teatro Quartiere, in occasione di «Milano Aperta», parecchi di noi posseggono i «Manifesti» di quel periodo, dove veniva teorizzato, dallo stesso Barba, come il «Terzo Teatro», e, da Sisto Dalla Palma, come il «Teatro dei mutamenti». Erano […]

7 Aprile 2022

Dostoevskij si racconta nelle «odiate» lettere

Massimo Bertoldi, «Alto Adige»

Fëdor Dostoevskij ha recentemente fatto parlare di sé in modo vergognoso e indecoroso: per effetto della guerra in Ucraina l’Università degli Studi Milano-Bicocca ha annullato un corso di Paolo Nori dedicato al grande scrittore russo. Il docente è anche autore di Sanguinare ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij (Milano, Mondadori, 2021), un pregevole romanzo […]

31 Marzo 2022

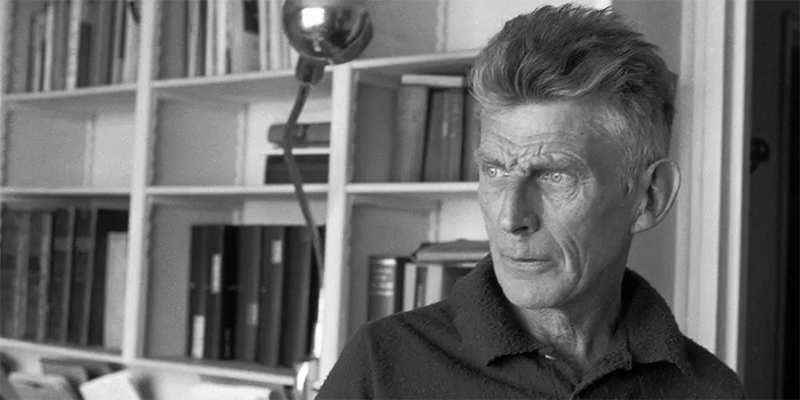

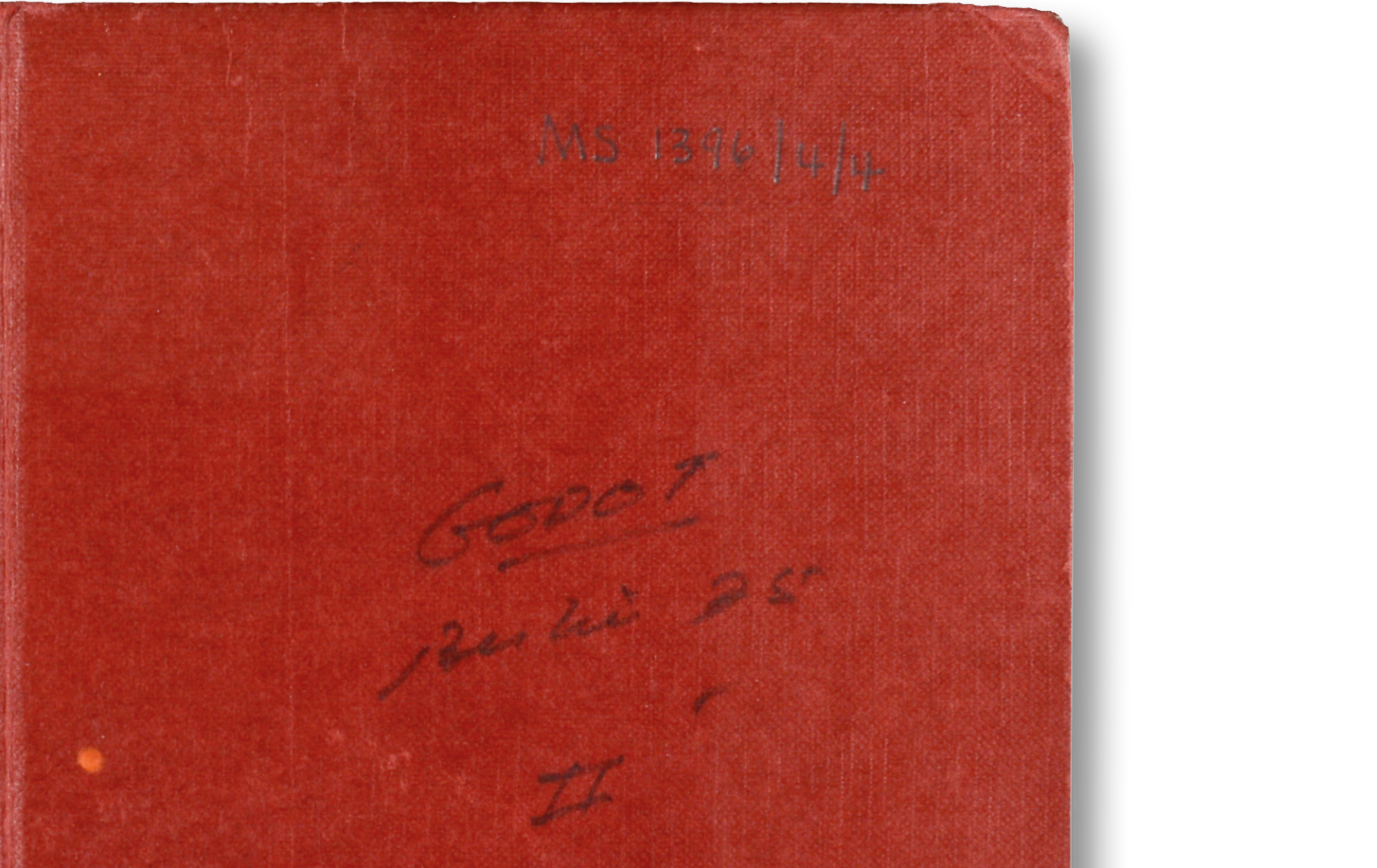

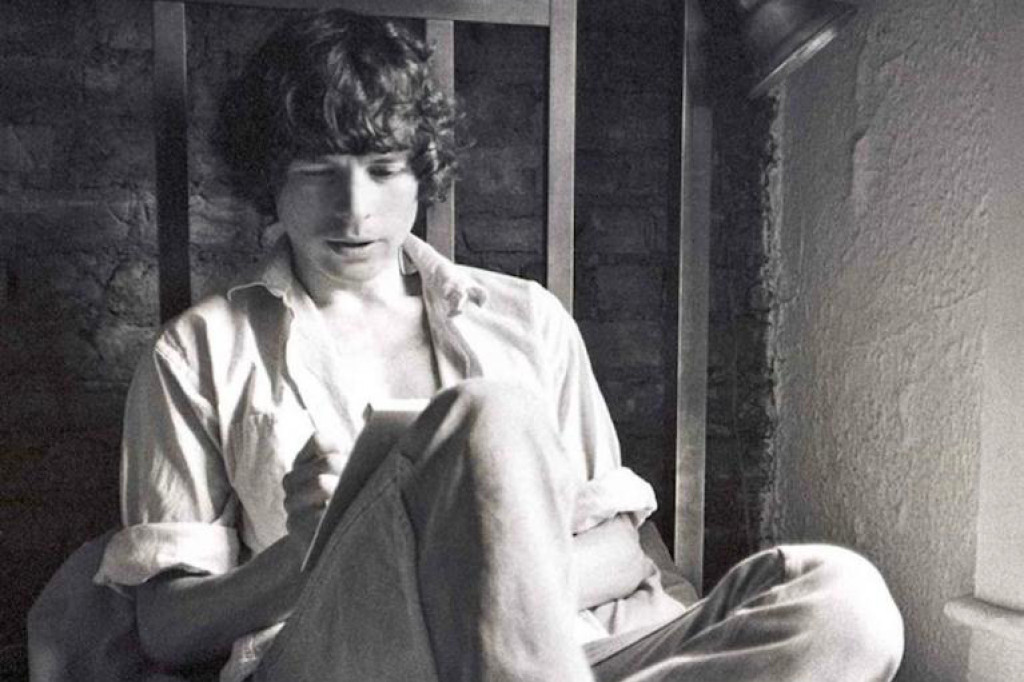

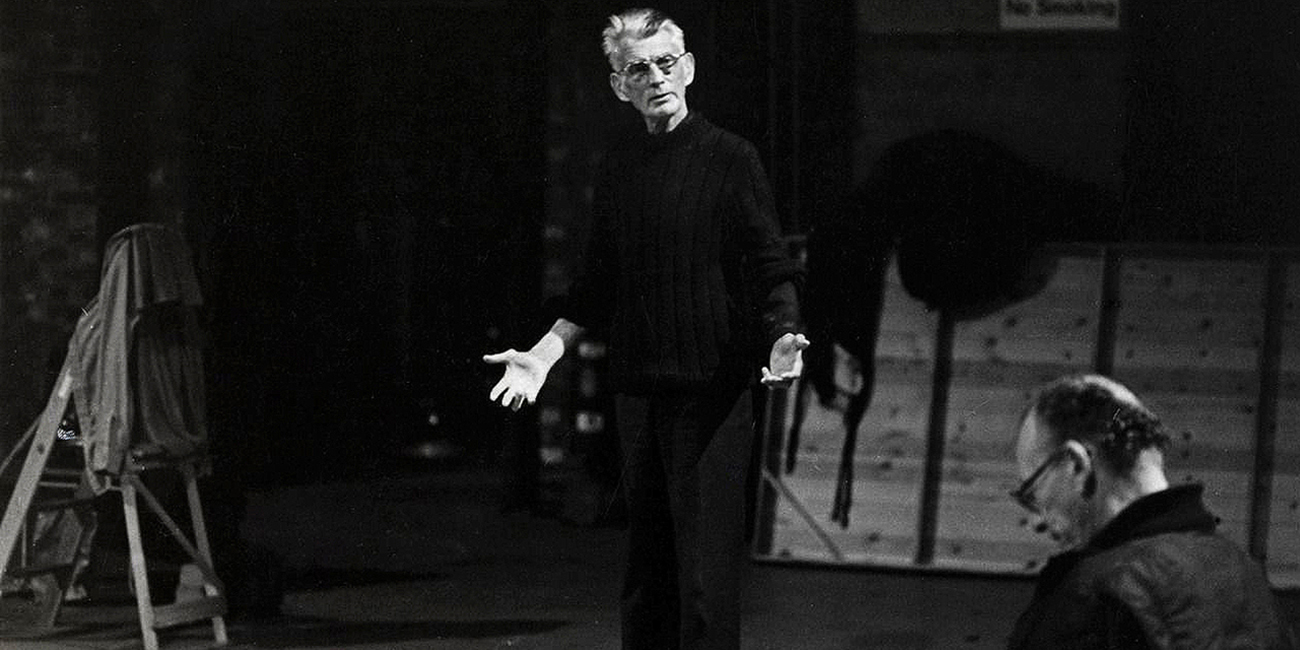

Aspettando Godot. I quaderni di regia di Samuel Be...

Angela Forti, «Teatro & Critica»

Un’operazione maestosa: una vera e propria collana di quaderni di regia, partendo da Aspettando Godot e che poi passerà per Finale di partita, L’ultimo nastro di Krapp, e gli Shorter plays. Nel 1975 Beckett ha l’occasione di curare per la prima volta la regia di Aspettando Godot per lo Schiller Theater di Berlino. Ne seguirà una ulteriore, in inglese, per il San […]

Jerry Lewis, la voglia matta

Mariuccia Ciotta, «Antinomie»

La «scrittura scenica», secondo Carmelo Bene, non si può insegnare; non ha a che fare con il testo, il plot, i dialoghi, la regia e neppure con la recitazione. È un ritmo che attraversa il corpo, si segmenta in cento scatti, fremiti di mani, mimica facciale, contorcimenti, salti logici espressivi. È la tavolozza di un […]