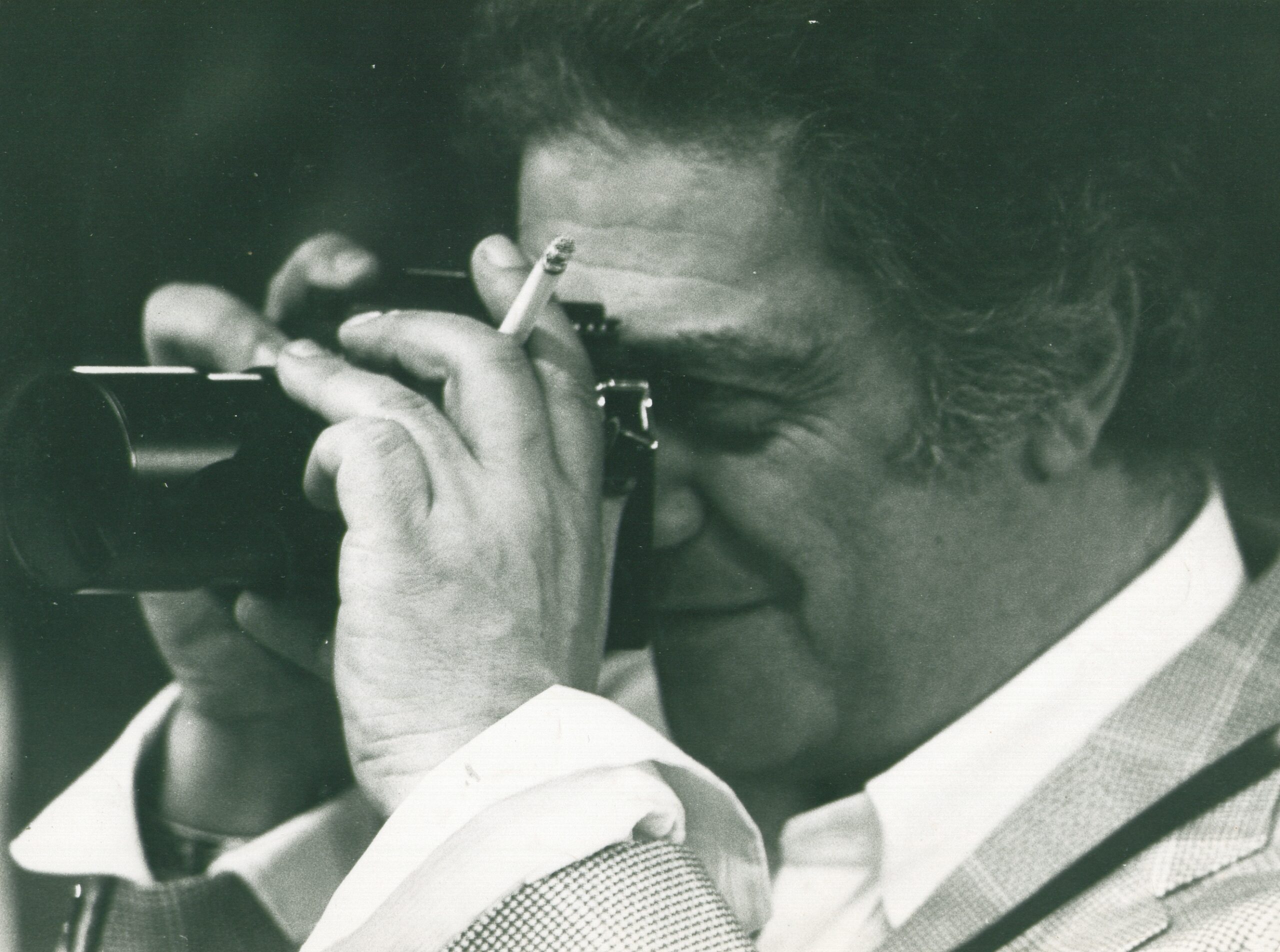

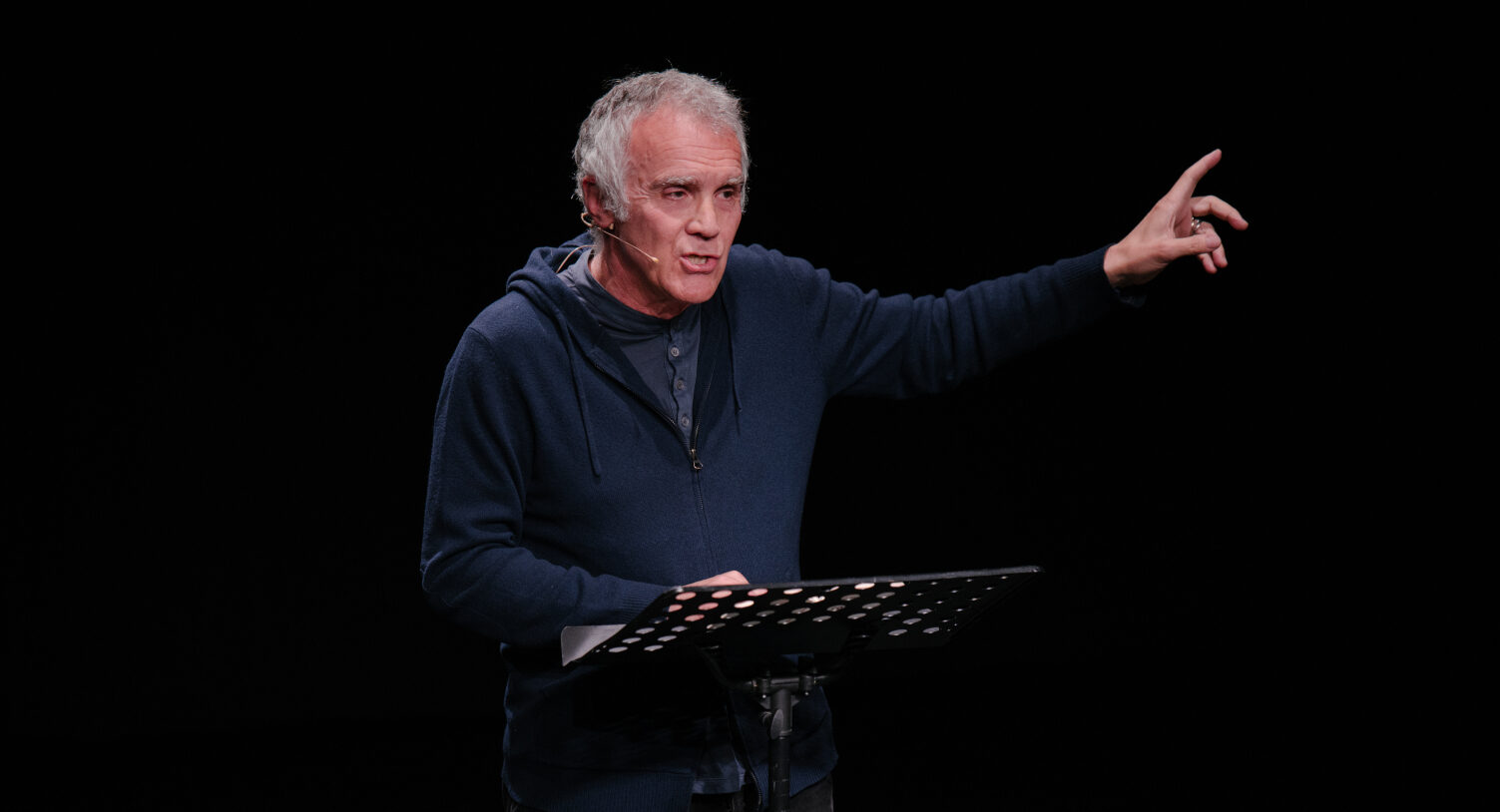

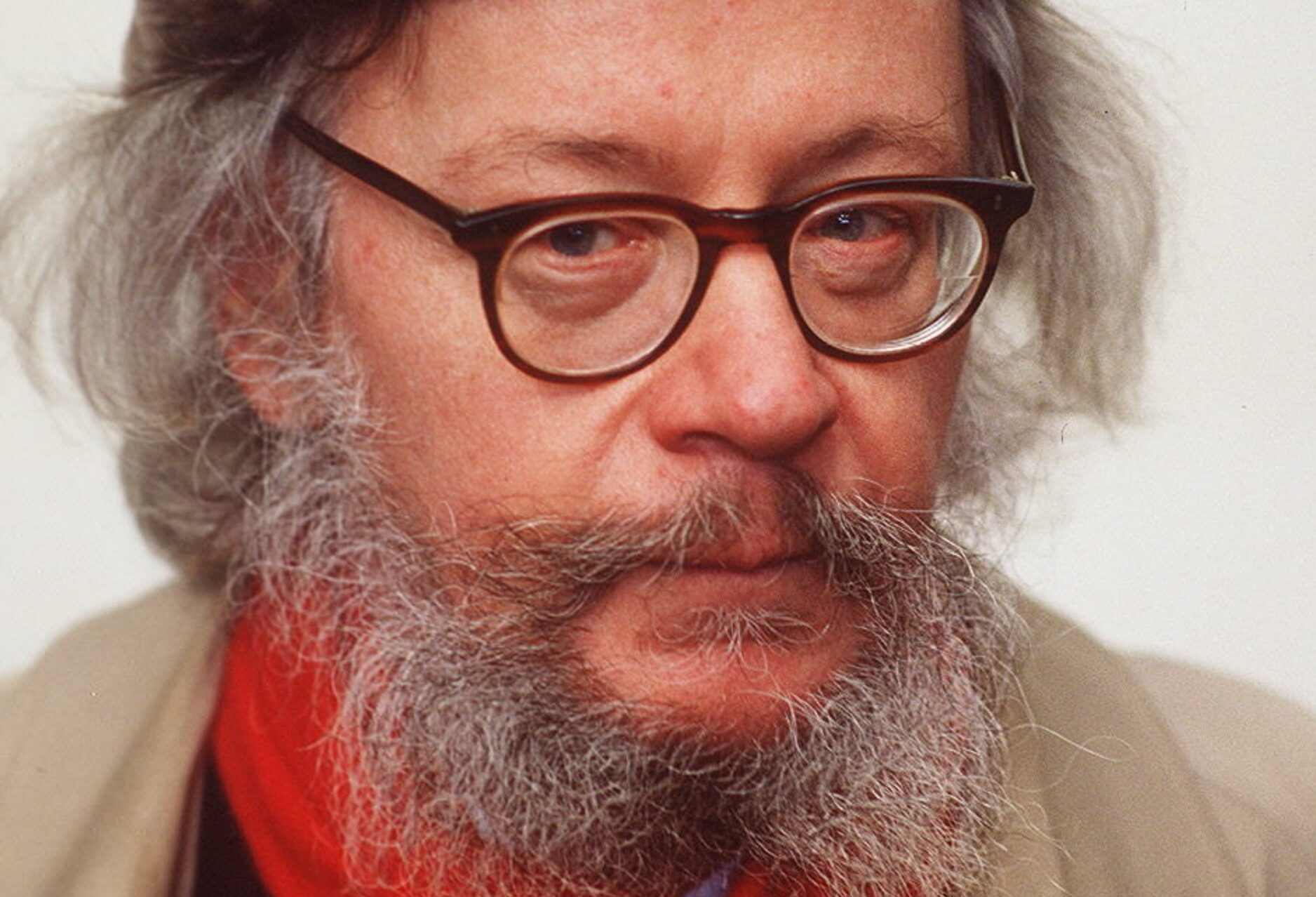

Dopo quindici anni torno a intervistare Gabriele Frasca – scrittore, traduttore e docente di letteratura, ma soprattutto infaticabile promotore beckettiano.

Il Meridiano dedicato a Beckett, da lui tradotto e curato, rappresenta se non il punto d’arrivo quanto meno una pietra miliare sulla strada – sulla quale Frasca sta procedendo da anni – del rilancio di questo autore.

Samuel Beckett. Uno dei classici del Novecento con il quale, però, gli editori italiani – almeno da un certo momento in poi – sembravano quasi non saper cosa fare. E adesso, invece, la «consacrazione» in un Meridiano di cui firmi integralmente cura e traduzioni. Le prime domande che mi vengono in mente sono: come ti sei sentito ad affrontare una simile impresa? E soprattutto: come sei riuscito a convincere Mondadori?

Non credo di aver durato particolare fatica a convincere Mondadori.

Anzi, penso persino che accarezzassero l’idea prima che entrassero in contatto con me, più o meno verso la primavera del ’17. In realtà Elisabetta Risari mi telefonò un giorno per organizzare un incontro, con lei e Luigi Belmonte. Chiacchierammo di diverse cose per l’occasione, e soprattutto della straordinaria impresa di Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni che stavano portando a compimento la traduzione del Finnegans Wake. Fu un modo per conoscersi e capire cosa avremmo potuto fare insieme, suppongo. Io ero fresco di un corso di Media Comparati – disciplina che ho fatto nascere da un bel po’ di anni dalla costola delle ben più riconosciute Letterature Comparate – che avevo dedicato al primo quindicennio di cinematografia sovietica. Era del resto il centenario della Rivoluzione Bolscevica.

Ne approfittai così per lamentarmi del fatto che mentre la Penguin aveva per la ricorrenza pubblicato una bellissima nuova edizione della Storia della rivoluzione russa di Lev Trockij, qui da noi nessuno aveva avuto l’idea di tornare a fare circolare questo capolavoro della storiografia. Perché lo è. E quando mi risposero che lo avrebbero fatto senz’altro loro, a patto che io firmassi l’introduzione – consegna che ho poi rispettato con grande entusiasmo –, capii che mi avevano contattato per un progetto di più ampio respiro. Non si accetta una proposta quasi estemporanea se non si ha in mente qualcos’altro.

Così di tanto in tanto cominciai ad andare a Segrate, soprattutto per incontrare Elisabetta e Luigi, ma poi anche Renata Colorni, quando fra le tante ipotesi di lavoro emerse per l’appunto il Meridiano Beckett.

Che non fu nemmeno l’unico Meridiano possibile su cui discutemmo, ma di sicuro quello che pareva a tutti il più impellente da realizzare. Probabilmente sarò stato io a introdurre la questione, ma ho l’impressione che non aspettassero altro.

Quanto a me, naturalmente puntavo sui due volumi delle opere complete, e la prima scheda che inviai loro andava in quella direzione. Ma mi spiegarono che non erano nelle condizioni di poter intraprendere lo sforzo economico per un doppio volume, perché Beckett in Italia assicura vendite modeste. Temo che sia vero. O quanto meno che lo sia stato negli ultimi decenni. Quando mi chiesero di fare dunque una scelta, in un primo momento rifiutai. L’idea stessa di mettere arbitrariamente mano a un’opera così straordinariamente coesa, mi faceva rabbrividire. Ma l’argomento che mi convinse l’usò per l’occasione Luigi Belmonte. Mi disse semplicemente che dovevo «autorizzarmi» a scegliere le opere necessarie a rilanciare Beckett in Italia. Gli devo questa assunzione di coraggio. Quanto all’impresa in sé, cioè circa cinque anni di lavoro, per me era un debito da pagare. E spero di averlo saldato.

Come hai proceduto per la selezione delle opere? Se da un lato non mi sembra una grande perdita rinunciare ai vari rough for theatre mi sembra invece un peccato che la categoria dei radiodrammi sia rappresentata dal solo Parole e Musica e che non vi siano Ceneri e Tutti quelli che cadono.

Per non parlare dell’altro radiomelodramma, Cascando… e dell’esilarante camera della tortura di Pochade radiophonique! Proverò allora a rendere ragione dei criteri che ho adottato per le mie scelte, che ho cercato di rendere quanto meno arbitrarie possibili. Da questo punto di vista ho proceduto secondo due direzioni che ho cercato poi di far convergere. Come prima cosa, difatti, mi sono affidato alle volontà stesse dell’autore, escludendo a priori le opere alla cui pubblicazione Beckett si era sempre opposto, e che sono apparse difatti solo postume: mi riferisco ovviamente al romanzo giovanile Dream of Fair to Middling Women e alla prima opera teatrale in francese, Eleutheria. Forte poi di quante volte l’autore nel suo epistolario avesse nel corso del tempo assegnato al romanzo Murphy il ruolo d’inizio della sua intera produzione, ho rinunciato – a malincuore – anche alle novelle di More Pricks than Kicks, lasciando che si delineasse così una delle due colonne portanti su cui si regge questa scelta, quella per l’appunto romanzesca, che da quella prima prova edita in inglese giunge – con la sola espunzione di Mercier et Camier, testo a sua volta in un primo momento rifiutato, e recuperato da Beckett solo dopo il Nobel per compiacere i suoi editori – alle strutture narrative condensate e compresse di Compagnia, Mal visto mal detto e Peggio tutta.

Una volta delineato il privilegio accordato alla forma romanzo, è stato dunque inevitabile escludere dal volume quella serie di testi, per quanto formidabili, che vanno dalle prime novelle in francese dell’immediato dopoguerra ai Testi per nulla, per proseguire poi coi frammenti in inglese di From an Abandoned Work e All Strange Away, e con le fulminanti strutture narrative in francese che Minuit raccolse nel volumetto Têtes-mortes, e non solo. Di tutte queste opere apparentemente residuali, ma che costituiscono il semenzaio dell’intera produzione beckettiana dai primi anni Cinquanta ai Settanta del secolo scorso, ho accolto, a rappresentarle tutte, quello che sembrerebbe essere un vero e proprio aborto di romanzo, Lo spopolatore. «Una volta delineato il privilegio accordato alla forma romanzo, è stato dunque inevitabile escludere dal volume quella serie di testi, per quanto formidabili […] che costituiscono il semenzaio dell’intera produzione beckettiana dai primi anni Cinquanta ai Settanta del secolo scorso».

Dal momento che la seconda direzione che avevo deciso di perseguire era la stessa ipotesi critica che ho posto alla base della scelta, vale a dire l’emersione della televisione come mezzo specifico dell’estetica beckettiana, è risultato relativamente più semplice sacrificare la certo non continua, ma comunque fondamentale produzione poetica dell’autore irlandese. Avendo nel 1999 provveduto a curare per Einaudi un’edizione delle poesie – che andrebbe magari aggiornata coi pochi ritrovamenti degli ultimi anni, e ovviamente ripubblicata –, è stato per me meno doloroso ridurre la presenza delle strutture versali al solo testo conclusivo, con tutta l’ambiguità formale che lo circonda.

La produzione teatrale è stata al contrario riportata quasi nella sua interezza, escludendo solo pochi testi brevi – i due mimi intitolati entrambi Acte sans paroles, e poi Va e vieni, Respiro, Un pezzo di monologo e Ohio Impromptu – e i rari frammenti di pièce abbandonate e recuperate in un secondo momento.

Estremamente sofferta è stata l’esclusione proprio dei radiodrammi, con la sola eccezione che ricordavi, dal momento che li ho sempre ritenuti fra i testi più significativi dell’opera beckettiana.

Perché è quasi una regola: quando si è costretti a effettuare una scelta fra le opere di un autore, e lo si fa affidandosi non al gusto ma a una tesi critica, si finisce prima o poi con l’escludere lavori che in un primo momento sarebbero apparsi intoccabili. Ma a lenire il senso di amarezza che si è rinnovato a ogni dolorosa rinuncia, c’è stata se non altro la certezza di fornire per le opere prescelte un apparato di note abbastanza cospicuo, in grado di tenere conto delle questioni di traduzione, di esplicitare alcuni rimandi forse per il lettore italiano opachi, e al contempo di chiarire alcuni snodi critici e tracciare una sia pur rapida storia genetica dei singoli testi.

Fortunatamente a gennaio l’ottima Cue Press di Mattia Visani, che sta pubblicando i quaderni di regia beckettiani curati da Luca Scarlini, e che editerà a giorni due testi fondamentali di critica, come quelli di Ruby Cohn e Alan Astro affidati alle cure rispettivamente di Enzo Mansueto e Tommaso Gennaro – oltre a ripubblicare la biografia di James Knowlson –, darà alle stampe il mio libro d’accompagnamento (o «compagnonevole», per dirla con Company) di tutta l’opera di Beckett, non solo dei testi apparsi in Romanzi, teatro e televisione. S’intitolerà Il dolce stil no, e almeno per quello che mi riguarda sarà la quadratura del cerchio.

Fa una certa impressione rileggere Com’è, la cui ultima edizione italiana risaliva a quasi sessanta anni fa. Immagino che in questo caso il lavoro di traduzione sia stato particolarmente impegnativo. O forse per un traduttore è più difficile accostarsi a testi più semplici dal punto di vista linguistico, ma considerati «mostri sacri» (come può essere ad esempio Aspettando Godot)?

Com’è, romanzo scritto in prima battuta in francese, è stato un vero tour de force. Tradurre quel testo significa prima di tutto identificare, nell’andamento orale di ogni singola lassa, dove far cadere le pause di respiro. Già, proprio quel respiro che la voce del testo, la «voce quaqua», dice di sentire costantemente. Un libro che «ascolta» i suoi lettori non si è mai dato. Com’è lo fa. E come se non bastasse in lingue diverse. Ogni lingua ha il suo sistema di pause, per nulla sovrapponibile a quello di un’altra… come mostra la traduzione in inglese dello stesso Beckett, disposta a tradire la lettera del testo pur di preservare il suo chicco di senape di reale, la presa di respiro. Il che vuol dire una cosa sola: che in quel testo non si può eludere la questione del ritmo. Forse nella fattispecie mi ha aiutato la frequentazione della poesia, e l’abitudine consolidata nel corso del tempo a «respirare» Dante.

Anche Beckett lo faceva, lo ha sempre fatto: per lui la metrica della Commedia dantesca non era un «gargarismo estetico», ma l’indicazione precisa su come impostare la propria voce per slatentizzare il testo. È lì che un traduttore italiano può incontrare Beckett, per sua fortuna. Ma hai ragione tu: è più difficile tradurre i presunti testi «semplici», perché risultano pieni d’insidie. Luoghi comuni della traduzione che vanno evitati come la peste. Con uno scrittore equilingue, poi, c’è poco da scherzare, bisogna imparare a procedere strabici, o stereofonici. Ma innanzitutto bisogna decidere quale siano le ultime volontà dell’autore rispetto al testo in questione. Quale sia l’edizione rivista fino alla fine, quale sia la lingua che conserva l’ultima mano di vernice. Soprattutto per i testi teatrali – che Beckett non solo ha scritto e tradotto ma ha anche diretto – di vere e proprie varianti adiafore, come direbbe un bravo filologo, ce ne sono a chili. Aspettando Godot da questo punto di vista è un bel nodo di questioni.

A partire persino da dove mettere a sedere Estragone in prima scena… Fortunatamente ho avuto la possibilità nelle schede dei singoli testi di render conto di tutte le mie scelte.

Quali sono i testi che ti rendono più orgoglioso di questo Meridiano, sia dal punto di vista della riuscita del tuo lavoro di curatore e traduttore sia per la consapevolezza di proporre qualcosa di importante al lettore?

Dovrò essere banale: tutti. E per il metodo dichiaratamente filologico che ho adottato. La filologia significa mettersi al servizio dei testi, soprattutto quando a tramandarceli sono, diciamo così, due o più rami diversi della tradizione. Con uno scrittore equilingue si può essere solo filologi, o rinunciare. E non c’è testo beckettiano che non faccia da questo punto di vista storia a sé; per due motivi, che nel corso del tempo hanno finito persino con l’intrecciarsi. Innanzitutto Beckett si accorse assai per tempo di quanto il testo teatrale fosse per l’appunto per sua natura decisamente meno tetragono di quello narrativo, che diviene sostanzialmente immutabile, fatte salve eventuali successive edizioni, una volta licenziata l’ultima bozza. E in tutte le occasioni in cui gli capitò, come per Aspettando Godot, di dare alle stampe una pièce prim’ancora del suo allestimento, non poté che pentirsene. La prova della scena finì rapidamente con l’imporsi alle ragioni in sé concluse del testo, non solo convalidando o meno l’efficacia stessa delle battute, ma anche e soprattutto saggiando l’adeguatezza delle indicazioni contenute nelle didascalie, il cui statuto autoriale, trattandosi in realtà di istruzioni per la messa in scena, si sa bene quanto sia di suo attenuato. Una didascalia, nell’economia autoriale di un testo, ha meno peso di una battuta; ma in quella dell’eventuale regista acquista tutto il suo senso.

La questione in sé non desterebbe scalpore, se ci dovessimo limitare a seguire le peripezie di un autore di teatro nel continuo gioco dialettico fra i vari allestimenti e le successive edizioni di una stessa opera. Ma dal momento che la seconda apparizione tipografica dello stesso testo per Beckett ha sempre significato la pubblicazione dell’opera da lui stessa tradotta nell’altra lingua, quale che fosse quella d’origine, ci troviamo il più delle volte nelle condizioni di ritrovare il testo della pièce da ritenere fededegno ovviamente nella lingua d’origine, e reperire invece quello più attendibile, per quanto riguarda le indicazioni di regia contenute nelle didascalie, senza alcun dubbio nella lingua di traduzione. Insomma: le didascalie delle sue pièce tradotte derivano direttamente dalla prova della scena, e a non tenerne conto si falsa il destino teatrale del testo.

Del suo continuo tradursi, Beckett ha fatto una sorta d’insegna di bottega. Per quanto sia ovvio partire dalla lingua di prima stesura, appare altrettanto evidente che il testo nell’altra lingua prosegue la storia genetica del testo. È come se avessimo a che fare con due testimoni di un originale che non c’è.

Per non parlare di quanto l’intera questione divenne più complessa quando la pratica equilingue s’instaurò in Beckett persino nel processo di composizione. Perché il vero problema resta ineludibile. Come tenere difatti conto del paradossale sistema a doppio originale messo in campo da un autore che del suo continuo tradursi – e persino mettersi in scena, che nel caso di Beckett ha sempre significato piegare il testo alle esigenze di regia, e dunque senz’altro modificarlo – ha nel corso del tempo fatto una sorta d’insegna di bottega? Perché per quanto sia ovvio che occorra partire dalla lingua di prima stesura, appare altrettanto evidente che il testo nell’altra lingua – sempre innovativo, perché Beckett limava, modificava, aggiungeva – non può essere utilizzato solo come mera riprova, dal momento che a suo modo prosegue la storia genetica del testo. È come se, in qualche modo, avessimo a che fare con due testimoni di un originale che non c’è, con tanto di varianti per l’appunto adiafore; situazione che i filologi conoscono bene, e che non si augurano mai, perché senza il terzo, testimone o ramo della tradizione, occorre operare una scelta, motivarla con iudicium, avrebbe detto un filologo come Giorgio Pasquali, aprendo così la strada a quella nebulosa delle scelte opinabili nella quale – attenzione! – solo un critico si può addentrare. Ovvio che ogni testo abbia dunque avuto una storia a sé, e abbia posto ciascuno i suoi specifici problemi di traduzione. Ed è per questo che non riesco a scegliere fra loro.

Nella prefazione al volume sollevi la questione della controversa notorietà di Beckett, di un autore che tutti «conoscono» (le virgolette sono d’obbligo) ma le cui opere non sono mai state dei best-seller, né in libreria né al botteghino. Dici, giustamente, che spiegare la peculiare natura di questa notorietà al lettore del nuovo millennio è il compito più difficile. A me sembra intanto una buona notizia che ci siano ancora lettori di Beckett nel nuovo millennio. Ma poi, pensavo, forse Beckett è riuscito a diventare un’icona pop (la definizione è tua) proprio perché ha creato opere al tempo stesso attraenti e respingenti, difficili ma irresistibili…

Beckett, sulla scorta di Joyce, si è sempre definito «artista», non «scrittore». Il discrimine se vuoi è questo. Le sue opere sono irresistibili perché hanno la forza dell’arte, e l’arte fortunatamente non dà scampo. Sono fresco della visione della mostra di Rothko a Parigi, e posso dichiararlo con certezza: sfido chiunque a passeggiare per quelle sale, anche a digiuno dei più elementari rudimenti di storia dell’arte contemporanea, e non sentire la potenza assoluta che sprigiona dalle tele. Ho cercato lo sguardo dei tanti visitatori, e ne sono certo. Brillava qualcosa in ciascuno di loro, per quanto distratti potessero apparire. Per questo l’arte deve sempre essere messa a disposizione di tutti, perché non ha bisogno di tante chiacchiere: ti viene a cercare, e se è il caso ti modifica una volta per tutte. Beckett questo effetto lo sappiamo che lo suscita, come l’hanno sempre suscitato tutti quegli autori che un tempo si chiamavano «classici». E sarà questo il motivo per cui in tante altre nazioni, se entri in libreria, le opere di Beckett le trovi a banco. È così in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, nelle grandi città americane. Ciò non vuol dire che in questi Paesi le opere di Beckett si vendano come il pane, anzi. In Francia, in Gran Bretagna, in Germania, in America, in ogni angolo del mondo se vuoi, a furoreggiare è soltanto la letteratura d’intrattenimento, com’è sempre avvenuto del resto. Era così anche ai tempi di Flaubert. È sempre stato così, e per il semplice fatto che la letteratura nasce proprio per questo, per intrattenere.

La letteratura è intrattenimento. L’arte invece è un solvente, qualcosa che vuole slegare. Insomma: in tutto il mondo ancora alfabetizzato, si legge per passare il tempo, e si cercano quei libri che sono nati proprio con l’intento di occupare – talvolta militarmente, come nel caso dei bestseller – quel po’ di ozio concesso a un’umanità condannata a produrre a ritmi sempre più vertiginosi, per il breve tratto di esistenza a ciascuno concesso. Ora, l’unica differenza con l’Italia è questa: nelle altre nazioni, anche dopo la nascita delle grandi concentrazioni editoriali avvenuta negli anni Ottanta del secolo scorso, se è vero che si legge in maniera intensiva solo letteratura d’intrattenimento, lo è altrettanto che si riserva sempre un posto nelle librerie per le opere dei grandi artefici – o artificieri, per dirla con Joyce – del discorso. Si lascia insomma la possibilità a chi vuole d’incontrare l’arte, e il suo costante invito a vivere oltre i propri mezzi. In Italia, non so perché – o forse lo so, ma non è il caso di parlarne qui –, questo non avviene più da tempo. Non trovi più Beckett in libreria? Ma se persino di Pirandello non riesci a intercettare che una manciata di titoli multicolori, e manca persino un’edizione curata come si deve e facilmente accessibile di un monumento come Maschere nude… E parliamo di un autore altrettanto pop, e che dovrebbe far parte del nostro patrimonio letterario.

In passato mi è capitato di paragonare Beckett a una di quelle sonde Voyager che continuano a inviarci segnali dai punti più remoti della galassia. Al pari di quelle sonde anche Beckett a un certo punto smetterà di “funzionare”. La domanda allora è: cosa ci racconta, ancora oggi, nel 2023, Samuel Beckett? Come dobbiamo accostarci alla sua opera? Come a un monumento da guardare con soggezione o come a un manuale di istruzioni per la vita?

Direi senz’altro la seconda. Anche quando il Voyager Beckett sarà ancora più lontano nel tempo, continuerà a funzionare sempre e solo nella direzione di farci vivere oltre noi stessi. Perché se l’arte sopravvive, è per il fatto che ci fa sopravvivere. La letteratura (d’intrattenimento) ha un solo senso, e va a senso unico. L’arte invece si fonda su un’implicazione reciproca. E quanto a ciò che racconta oggi Beckett: beh, pensa soltanto che ho trascorso il lockdown della primavera del 2020 traducendo… Finale di partita. Tanto di ciò che si replica nell’opera di Beckett, è ancora sul punto di compiersi.

Collegamenti