Logbook

26 Aprile 2025

«Il palco è magia, rito e catastrofe»

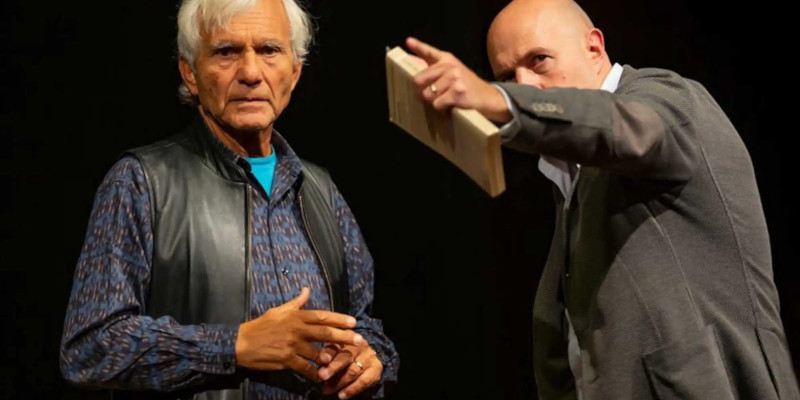

Rafael Spregelburd, «il Fatto Quotidiano»

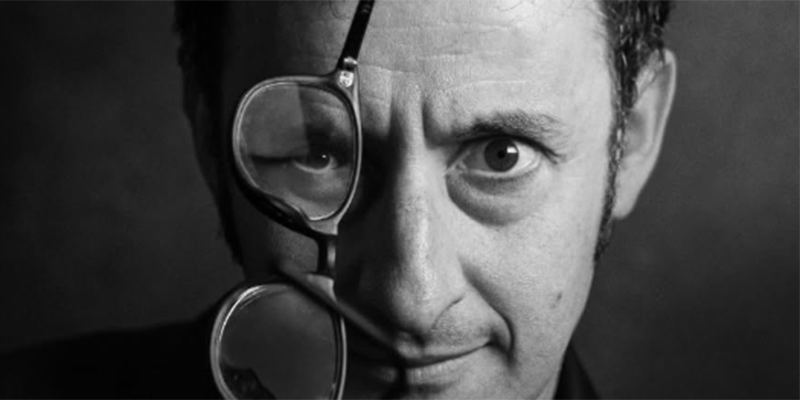

Pubblichiamo uno stralcio di Sul mio teatro (Cue Press), raccolta di scritti di uno dei più influenti drammaturghi viventi: Rafael Spregelburd. Delle diverse materie di cui è fatto il teatro, il tempo è senza dubbio una delle più ostinatamente misteriose. Addirittura mi piacerebbe azzardare che il teatro sia un esperimento pseudoscientifico sulla natura del tempo. […]

22 Aprile 2025

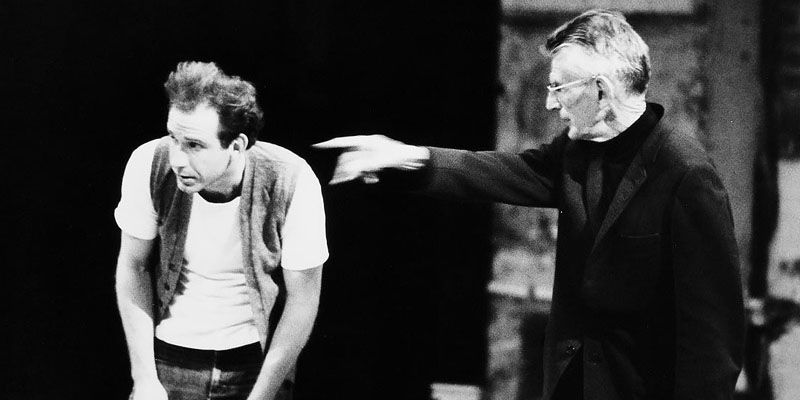

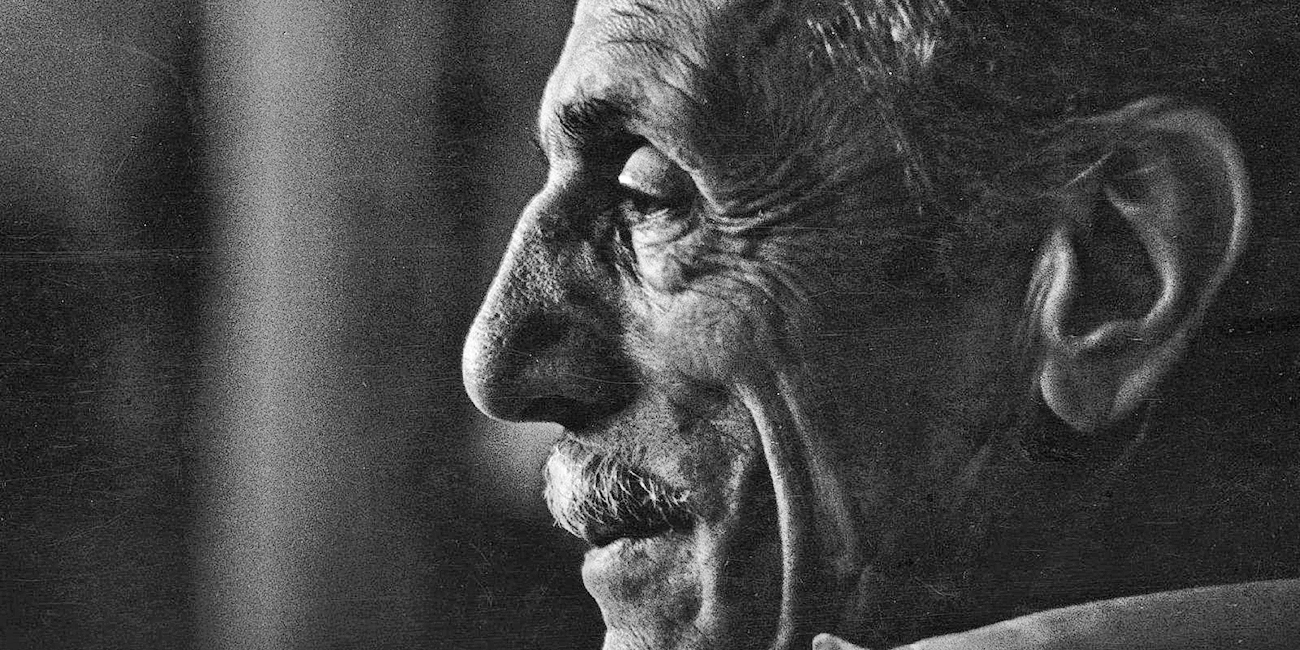

Condannato alla fama: la vita di Samuel Beckett, s...

Adele Porzia, «ClussiCult.it»

Qualche giorno fa, ho terminato di leggere un libro denso come quello di James Knowlson, edito da CuePress, col titolo Condannato alla fama: una vita di Samuel Beckett. Un saggio lungo seicento pagine e di una certa complessità, in grado di far entrare il lettore nella vita di questo geniale drammaturgo, traduttore, poeta, romanziere e finanche cineasta, […]

27 Marzo 2025

I primi dieci anni del Teatro la Ribalta in un lib...

Floriana Gavazzi, «RaiNews»

Un libro fresco di stampa raccoglie i primi dieci anni di storia del Teatro la Ribalta – Arte della diversità, che ha fatto di Bolzano un centro di eccellenza per la ricerca teatrale con persone in situazione di disagio psichico. Ne abbiamo parlato con il fondatore e regista Antonio Viganò. Il primo spettacolo manifesto è […]

25 Marzo 2025

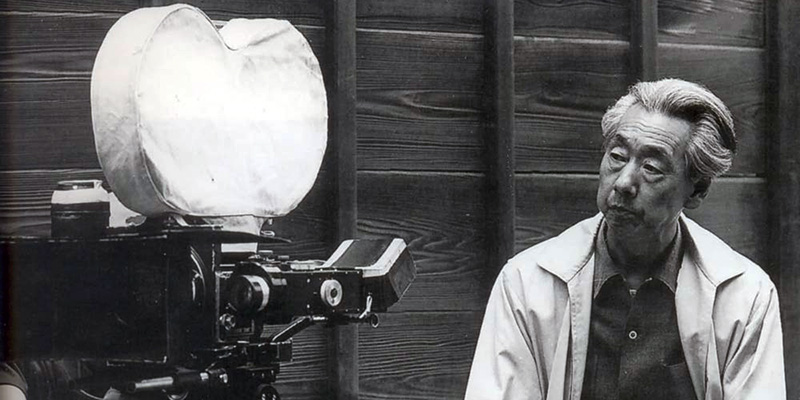

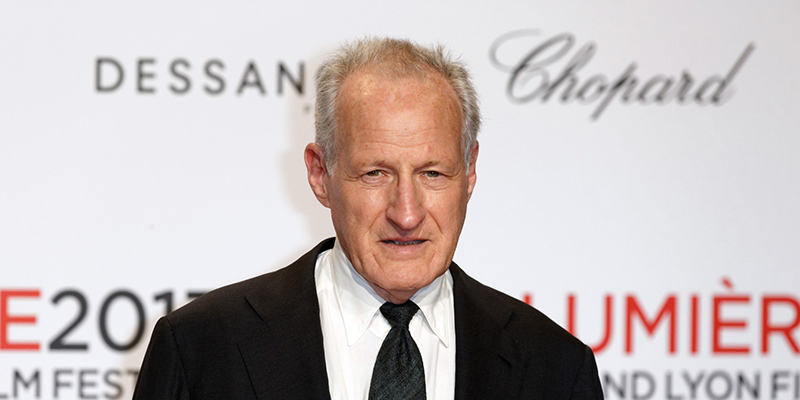

Cacciatori di Mann

Andrea Pirruccio, «FilmTv»

Il libro MannHunters curato da Alessandro Borri — esaustiva bibbia dedicata a scandagliare l’opera e la personalità di Michael Mann e preziosa fonte di informazioni per questo articolo — riporta una citazione del critico John Wrathall secondo cui «Mann è il miglior regista d’architettura dai tempi di Antonioni». Proviamo a dare credito a questa affermazione […]

MannHunters: Michael Mann a 360 voci

«Salotto Monogatari»

In una puntata di Special Monogatari Marco Grifò e Simone Malaspina dialogano con Alessandro Borri curatore di MannHunters: Michael Mann a 360 voci, un volume che racchiude un lavoro pluridecennale di riflessione sul cinema e sulla figura del regista di Chicago. Collegamenti

19 Febbraio 2025

Disperati e falliti alla ricerca di un nuovo mondo...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Carrozzeria Orfeo insieme a Teatro Sotterraneo e Kepler 452 sono ormai dei collettivi che si sono imposti all’attenzione della critica e del pubblico per un loro modo di concepire i testi e il linguaggio scenico. Il mondo a cui attingono è rigorosamente contemporaneo che cercano di rappresentare con un linguaggio brillante, dinamico, come del resto […]

6 Febbraio 2025

Sul mio teatro: disagio e DISintegrazione, Diciass...

Valeria Ottolenghi, «Sipario»

Tre volumi Cue che dialogano tra loro, non semplicemente perché sono dello stesso autore, Rafael Spregelburd, ma per l’intima energia che intreccia molteplici fili interni, tra teoria e pratica, riflessioni filosofiche e quotidianità, accogliendo esperienze e aneddoti, in una dialettica che sempre –;anche per il teatro, a cui sempre l’artista argentino ritorna – preferisce la […]

2 Febbraio 2025

Teatro in un volume le storie teatrali di Matteo C...

«La Piazza Avvenimenti»

I testi della produzione teatrale di Matteo Cavezzali, dal 2009 ad oggi, sono raccolti in un volume appena uscito dal titolo Teatro (Cue Press). Dalla quarta di copertina «Matteo Cavezzali, uno dei più interessanti autori contemporanei italiani. Tra intensi monologhi, grottesche parodie e audaci riscritture di classici da Shakespeare a Beckett, i personaggi di Cavezzali, […]

16 Gennaio 2025

Sesso, Sordi e ortaggi. Fellini

Federico Pontiggia, «il Fatto Quotidiano»

Dalla fellatio d’infanzia alla melanzana erotica (e indigesta), dalle catacombe di Romaall’Oscar cimiteriale, dai seni della Loren alla Masina «poverina»: tutte le prime volte di Fellini. Vengono da Raccontando di me, ovvero Federico Fellini conversa con CostanzoCostantini, che pubblicato in Francia nel 1996 torna in libreria per i tipi di Cue Press. Tra il maestro […]

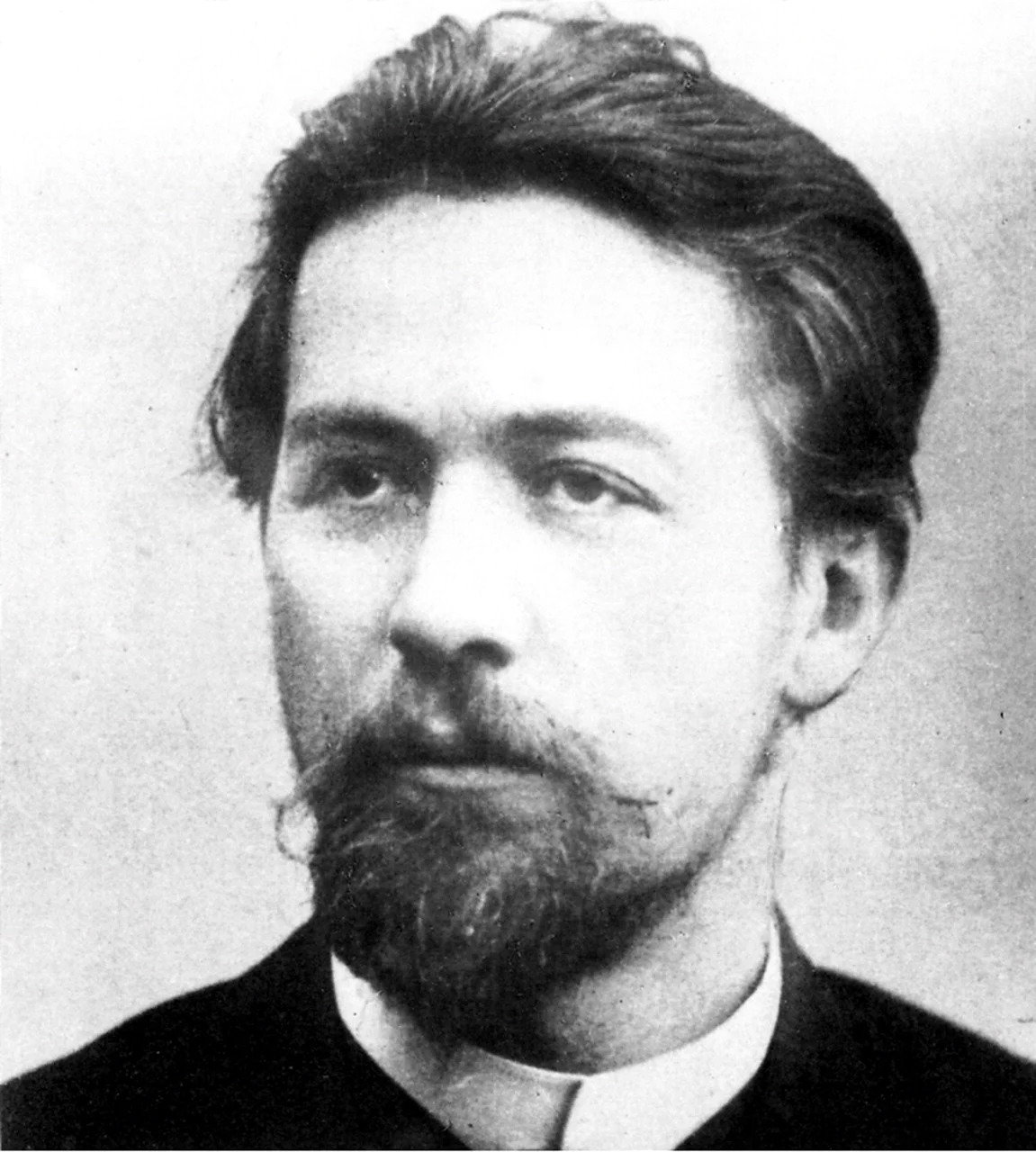

Pubblicato da Cue Press Tutto il teatro di Anton P...

Valeria Ottolenghi, «Sipario»

Intanto grazie! Grazie per questo bel volumone con tutto il teatro di Čechov: il ringraziamento innanzi tutto a Mattia Visani, direttore della casa editrice Cue Press, e a Fausto Malcovati e Roberta Arcelloni che l’hanno curato con tanta competenza. Quante volte capita di andare a cercare questo o quel titolo di Čechov tra i nostri libri? Passando subito lo sguardo […]

12 Dicembre 2024

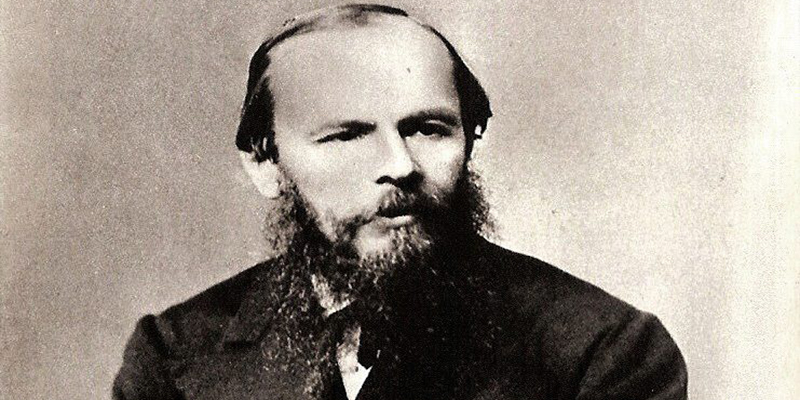

La vita di Dostoevskij

Giuseppe Costigliola, «Eurocomunicazione»

«L’incontro con uno scrittore è sempre una verifica del proprio sistema di vita»: apre così Fausto Malcovati la premessa al suo Un’idea di Dostoevskij (Cue Press, pp. 128), spigliata e conchiusa guida introduttiva alla biografia e alle opere del grande romanziere russo. Concetto fondamentale, valido non soltanto per chi, come lui, è apprezzato docente di lingua e letteratura russa, […]

5 Dicembre 2024

Cosa vuol dire fare il regista? Ce lo dice Fellini...

Davide Dal Sasso, «Artribune»

Di tutta quella meravigliosa impresa che solitamente chiamiamo ‘fare arte’, ne sappiamo davvero poco. Va così perché dalle opere difficilmente possiamo risalire con agilità a quello che hanno fatto le artiste e gli artisti per crearle. Avere una idea dei processi e delle attività che determinano la realizzazione di dipinti o sculture, di pièce di teatro […]

1 Dicembre 2024

Combattè ogni forma di naturalismo, battendosi pe...

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

Ci siamo più volte occupati, sulle pagine di questo giornale, di Gordon Craig, oggi aggiungiamo un nuovo tassello, in occasione della pubblicazione di: L’arte del teatro. Il mio teatro, a cura di Ferruccio Marotti, autore anche di una Premessa e di un Itinerario che ne ricostruisce la vita professionale, essendo stato egli, il primo a […]

25 Novembre 2024

Gordon Craig, e la sua Supermarionetta. La formula...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Ci siamo più volte occupati, sulle pagine di questo giornale, di Gordon Craig, oggi aggiungiamo un nuovo tassello, in occasione della pubblicazione di L’arte del teatro. Il mio teatro, a cura di Ferruccio Marotti, autore anche di una Premessa e di un Itinerario che ne ricostruisce la vita professionale, essendo stato egli il primo a […]

Molto più che Un’idea di Dostoevskij, un saggio...

Adele Porzia, «ClassiCult.it»

Ricordo il mio primissimo libro di letteratura russa. Ero al liceo e, in un negozio dell’usato, avevo trovato un’edizione sfatta, senza copertina, con le pagine macchiate di caffè. Era un libro talmente malmesso che il proprietario me lo regalò. E, così, con Il maestro e Margheritadi Michail Afanas’evič Bulgakov me ne tornai a casa. Lo lessi […]