L’intera produzione beckettiana è colma di un immenso fascino drammaturgico, di una bellezza della parola che anticipa un orizzonte di profonda suggestione scenica: tutto è incredibilmente consueto… «Non succede niente, nessuno viene, nessuno va, è terribile».

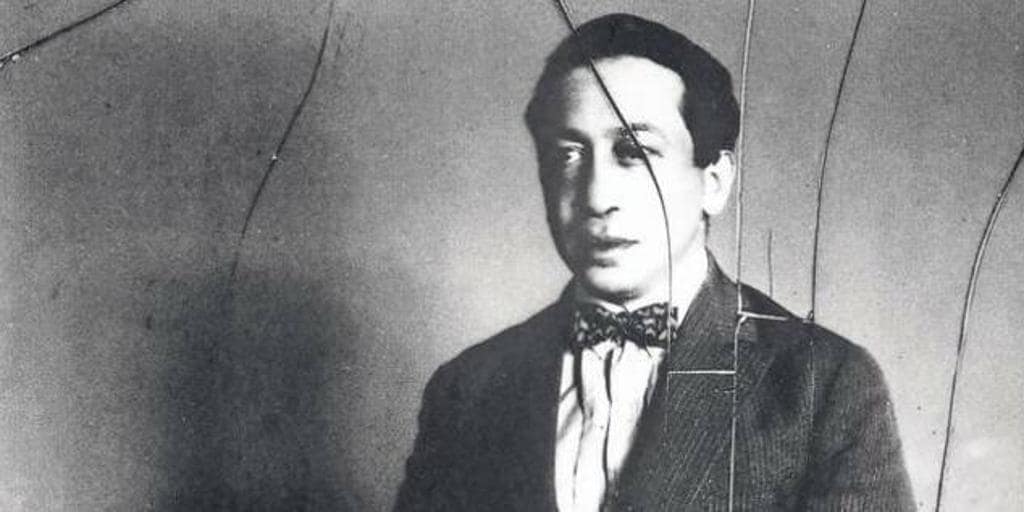

Samuel Beckett, raffinato architetto della parola, lavora su una sola nota, immaginifica ed inesauribile, proiettandola in riverberi di pensieri che racchiudono miriadi di emozioni, di quelle più recondite. La sacralità della parola nelle sue opere è sovrana, sicché assume contestualmente significato e suono: melodiosa fonetica e meravigliosa valenza concettuale.

Per l’ortodosso quacchero Beckett, la parola, ossigeno puro per continuare ad essere, nei suoi drammi è intoccabile. Sarò esagerato, di sicuro lo sono, nel rimandare quei testi al Libro della Sapienza: «Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti». Per me, fedele interprete di Beckett, è così.

L’opera del dubliner di Parigi, Maestro riconosciuto dell’Assurdo, è pervasa da una incommensurabile suggestività che salta magistralmente dai romanzi alla poesia, dalle novelle alla drammaturgia, ai saggi.

In Beckett non ci sono confini tra testo drammaturgico e scenico, tra testo narrativo e poetico, tra la sceneggiatura e la saggistica, tra la danza, la radio e il cinema: il suo lavoro è da considerarsi un unicum. Beckett è un autore totale. Ogni suo scritto è possente, di una forza evocativa senza pari. Oggi ancora di più, tanto che di recente sono stati realizzati ben tre film e un romanzo su Beckett: Un Triomphe (regia Emmanuel Courcol, Francia 2020), Dance First (regia James Marsh, Regno Unito 2022), Grazie ragazzi (regia Riccardo Milani, Italia 2022) e, pubblicato da Voland 2022, L’ultimo atto del signor Beckett di Maylis Besserie, in cui la scrittrice immagina gli ultimi giorni di vita di Beckett trascorsi nella casa di riposo di Tiers-Temps a Parigi.

Tante le sue profetiche visioni che si stanno, purtroppo, avverando (solitudine urbana, feti buttati nelle discariche, smarrimento di sé, diffusa incomunicabilità, insoddisfazione e noia, aumento dei senza tetto e dei poveri, catastrofi imminenti, minaccia di un nemico invisibile, di una incombente desertificazione, di una possibile terza guerra mondiale, con attacchi nucleari). Un panorama agghiacciante, ma effettivo. Attualmente Beckett più che mai si presta ad ulteriori studi, quelli volti a raggiungere le più segrete pieghe dell’anima.

Nelle sue opere, pur dominando il bianco che evoca tele di Lucio Fontana o di Piet Mondrian, di Angelo Savelli o di Raimund Girke, come stabilito, d’incanto tutto si muove nella presenza o nell’assenza di un impercettibile gesto dei personaggi che spesso «restano rigorosamente di faccia e immobili dal principio alla fine dell’atto». Ed allora, prendono forma immagini che si sovrappongono e si dissolvono per riapparire ad ogni istante, tra una pausa breve ed una lunga. Tra il Silenzio, l’Urlo ed il Bisbiglio.

Le storie o non storie si rivelano a mano a mano intrise di serenità esistenziale che attraversa una moltitudine di allusioni. Un flusso perenne dove scorrono le nostre storie, nel bene e nel male. Dall’inizio alla fine di ogni pièce è così, ovvero uno scenario perpetuo proiettato all’infinito, in cui si ritorna sempre al punto di partenza. L’inizio è la fine: «Nascere fu la sua morte».

Lungo questo tracciato arrivano all’interprete spunti di alto rilievo su cui riflettere – nello status in cui si trova a fare i conti con sé stesso – che lo conduce a Leopardi… «La terra. Amaro e noia. La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo».

Al riguardo, mi piace riferire quanto tempo fa mi disse Dario Fo: «Beckett è un autore gotico che va avanti per follie, come follia è un arco rampante». Sicuramente in questa cornice, un’opera che offre una chiave di lettura integrale e significativa (altissima «summa» beckettiana) è L’Innominabile. Autentica epitome del suo pensiero.

Intanto, nel sepolcreto beckettiano, le disarmanti creature sostano in una perenne penitenza purgatoriale: eppure, malgrado le atroci lacerazioni, si svelano piene di spirito e avide di vivere. Quanta tenerezza in quelle preferite creature che, nonostante il loro tormento, eternamente cantano… Giorni felici. Di più. I sopravvissuti in Beckett parlano senza sosta (a volte pregano), dicono sempre di altri «giorni divini», un po’ come nelle opere di Leopardi o di Pascoli, in cui emerge lo stupore del fanciullino per le piccole cose del quotidiano. Quanta poesia ed esaltazione della Vita e dell’Intelligenza dell’uomo traboccano in quei vecchi, dignitosi e colti clochard. In quelle pagine, battuta dopo battuta, si intravede un barlume di Speranza, nonostante il diffuso senso di vuoto, nonostante la nostra fragilità e tristezza.

In Finale di partita gli anziani Nagg e Nell, dai famosi bidoni della spazzatura, benché mozziconi umani e prossimi alla fine, hanno tanta voglia di rievocare i bei ricordi andati, raccontare barzellette, litigare per un biscotto e di… «scopare»! Mai un rimpianto per la giovinezza, mai una restituzione di un frammento di Tempo. Altrettanto Krapp: «Dopo mezzanotte. Mai sentito tanto silenzio. La Terra potrebbe essere disabitata. (Pausa). Qui termino questo nastro. Scatola… (pausa)… tre, bobina… (pausa)… cinque. Forse i miei anni migliori sono finiti. Quando la felicità era forse ancora possibile. Ma non li rivorrei indietro. Non col fuoco che sento in me ora. No, non li rivorrei indietro».

Allora, anche se disperati, immersi nel «fallimento… non importa», non si può abbandonare la lotta, non si può andare via… «Aspettiamo Godot». Viepiù. Nelle condizioni di day after postatomico, come quelle patite dai protagonisti in Finale di partita, Clov al termine dello spettacolo non va via, non esce dal bunker, rimane «immobile» sulla soglia della porta creando non poche perplessità nello spettatore: abbandonerà Hamm? Al riguardo, non ho dubbi: Clov, sebbene avvolto nell’angoscia di quell’opprimente non-vita al chiuso, da buon servo di scena «resterà» per sempre nella stanza-cranio con Hamm.

Relativamente alla perentoria domanda, non solo del crudele Pozzo, «Chi è Godot?», mi piace citare Antonio Ricci, il povero attacchino comunale di Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, per il quale Godot è nientemeno la sua bicicletta, che «rappresenta per lui un provvidenziale strumento di lavoro» (Cesare Zavattini). Dunque, a ciascuno il suo Godot.

La mia passione per Beckett ha origini lontane, sin dai tempi dei miei studi all’Accademia di Belle Arti di Napoli con Franco Mancini e Antonio Capodanno, poi proseguiti con Achille Mango all’Università di Salerno. Un interesse che mi ha spinto ad ampliare le mie ricerche a New York, Los Angeles, Dublino, Berlino. Studi che mi hanno permesso di pubblicare diversi saggi. Ed ancora, incontrare amici e interpreti di Beckett: John Calder, James Knowlson, Jean Martin, Pierre Chabert, Peter Brook, Rick Cluchey, Dario Fo, Alessandro Fersen, Stanley E. Gontarski, Leo De Berardinis, Fiorenzo Fiorentini, Giulia Lazzarini, Shimon Levy, Glauco Mauri, David Kelly, Carlo Quartucci, Marie Rooney, Mario Scaccia. Anno dopo anno aspettavo con gioia l’ultima sua pubblicazione, che diventava di volta in volta più minimale, più asciutta, più ridotta, da paragonarla ad una filiforme e scheletrica scultura, come quella dell’emblematico albero in En attendant Godot del 1961 di Alberto Giacometti, caro amico di Beckett.

Sin dalle prime conoscenze delle coppie Krapp-Magnetofono, Wladimiro-Estragone, Pozzo-Luky, Hamm-Clov, Nagg-Nell e Winnie-Willie, dalle letture di Mercier e Camier, Murphy, Molloy, Malone, Watt e L’Innominabile, sono stato attratto da questi personaggi poiché in loro vedevo me stesso. Quei libri li volevo con me. E, infatti, credo di avere la più copiosa raccolta dei libri di e su Beckett in Italia. Un fondo di notevole valore, con volumi in inglese, francese, italiano, giapponese, ebraico, russo, ungherese, tedesco, dal 1939 a oggi; alcuni autografati dall’autore. A cui si aggiungono interventi introvabili pubblicati su: «La Fiera Letteraria», «Corriere della sera», «La Repubblica», «L’Espresso», sia di grandi della Letteratura, come Salvatore Quasimodo, Ennio Flaiano, Carlo Bo, Giuliano Gramigna, Alberto Arbasino, Edoardo Sanguineti, Giovanni Raboni, Dario Fo, Luciano Codignola, Andrea Camilleri sia di eccezionali attori e registi, come Walter Chiari, Vittorio Gassman, Renato Rascel, Giorgio Strehler.

Ho amato ed amo tanto Beckett come intellettuale e come uomo. Un umile grande genio del Novecento, che poteva essere miliardario: nel 1969 gli venne assegnato il Nobel per la Letteratura (che ammontava a circa un miliardo e seicento milioni di vecchie lire), ma Beckett non si presentò alla premiazione e offrì l’importo in donazione, ai poveri. Tale circostanza si è verificata soltanto altre due volte: nel 1947 con i Quaccheri, nel 1979 con Madre Teresa di Calcutta.

Non mancano altri nobili gesti dell’impegno umano e civile dell’autore di Aspettando Godot: dalla convinta collaborazione con la Croce Rossa in Francia, durante la Seconda guerra mondiale, all’aperta opposizione nel 1967 ai tribunali di Franco che avevano accusato Fernand Arrabal di «insulto alla patria» e di «blasfemia». In quella circostanza, Beckett si schierò energicamente a favore del visionario giovane intellettuale-artista, tra i fondatori del «Mouvement Panique» insieme a Roland Topor e Alejandro Jodorowsky. Nella medesima misura, manifestò nel 1982 la sua solidarietà allo scrittore cecoslovacco Václav Havel perseguitato politico, poi divenuto il primo Presidente della Repubblica Ceca, a cui Beckett dedicò Catastrophe quando era in prigione.

A riprova del suo essere un drammaturgo insensibile al successo e alla notorietà, un altro evento da menzionare è quello relativo alla sua dipartita: il 22 dicembre 1989 si spense, ma il mondo seppe della sua morte dopo tre giorni, a sepoltura avvenuta.

È noto che Beckett era una persona felicemente pigra, di un’inerzia accostabile a quell’otium letterario più che a quell’indolenza ancestrale del suo benamato Belacqua dantesco. Tuttavia, va sottolineato come abbia tradotto, diretto e tutelato le sue opere con irreprensibile rigore euclideo. Seguì con attenzione le riprese di Film, con un impeccabile ed ossequente Buster Keaton, recandosi a New York suo malgrado; temeva che le riprese sarebbero state eccessivamente chiassose, con inutili cocktail party, a cui partecipare con troppe (e indesiderate) interviste da rilasciare. A questo sceglieva la quiete dell’appagante rifugio di campagna a Ussy-sur-Marne.

Nel 1959, a seguito dell’insistenza della moglie Suzanne, si recò a Sorrento: in occasione del Prix Italia, quando lo invitarono a ritirare il Premio per la migliore opera radiofonica Embers (Ceneri, trad. it., nella preziosa pubblicazione: Samuel Beckett, Teatro completo. Drammi, Sceneggiature, Radiodrammi, Pièces televisive, Torino-Parigi, Einaudi-Gallimard, 1994, pp. 219-234). Beckett in quell’occasione visitò fugacemente Capri ed altri luoghi della costiera amalfitana per ritornare subito a Ussy.

Ho sempre difeso quell’indiscussa intransigenza voluta dall’autore e assegnata specificamente al regista, all’attore, allo scenografo, al tecnico delle luci, addirittura al trovarobe. Sono convinto che la fedeltà a quanto «sta scritto nel copione» di eduardiana memoria, incessantemente invocata da Beckett, vada ad ogni costo rispettata, quindi adempiere la scrittura drammaturgica è fondamentale. Pertanto, non ho esitato a contestare gli arbitrari allestimenti di registi e attori del calibro di Peter Brook e Robert Wilson, due giganti dello Spazio e del Tempo scenico.

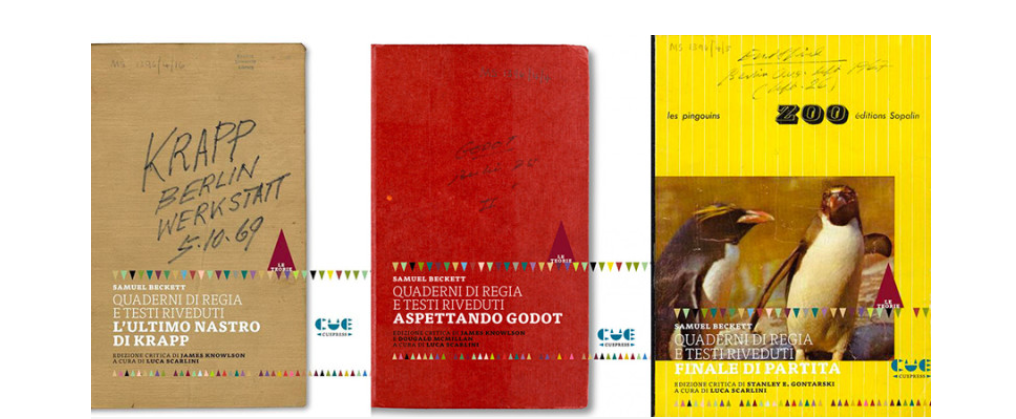

Ho conosciuto personalmente Brook e conservo ammirazione per le sue regie; cionondimeno desidero ribadire quanto già espresso in altre occasioni in ordine alle messinscene beckettiane concepite in gratuiti adattamenti. Ad esempio, le tre figurine della favolosa pièce Va e vieni sono una sorta di Moire o Parche misteriose e intimamente poetiche; deboli soffi colorati: «viola smorto (Ru), rosso smorto (Vi), giallo smorto (Flo)». Sbuffi leggiadri, che fluttuano, vanno e vengono dalla e nella oscurità più assoluta; presenze femminili alate, silenziose. Femminili e non di natura diversa, come nella messinscena Come and Go di Brook. È vero che i volti di Ru, Vi e Flo sono coperti da cappelli con ampie tese che lasciano intravedere solo la bocca e il mento occultati dalla penombra, un quadro che potrebbe giustificare l’interpretazione di un attore maschio. Ma lo spirito attoriale, la gestualità, la timbrica vocale e soprattutto il rigido testo di Beckett impongono quanto pensato dall’Autore. Sul peso del testo, va aggiunto che nel tempo Beckett ha avuto dei «ripensamenti» su alcune opere. In merito, si vedano le pregevoli pubblicazioni: Samuel Beckett, Quaderni di regia e testi riveduti. Aspettando Godot, edizione critica di James Knowlson e Douglas McMillan, a cura di Luca Scarlini, Cue Press, Imola, 2021; Samuel Beckett, Quaderni di regia e testi riveduti. Finale di Partita, edizione critica di Stanley E. Gontarski, a cura di Luca Scarlini, Cue Press, Imola, 2022; e inoltre Samuel Beckett, Quaderni di regia e testi riveduti. L’ultimo nastro di Krapp, edizione critica di James Knowlson, a cura di Luca Scarlini, Cue Press, Imola, 2022.

E, perciò, ritornando alla peculiare fedeltà del testo, ho valutato negativamente anche la messinscena di Krapp’s Last Tape di Robert Wilson. Una rappresentazione che non ci azzecca nulla con l’opera di Beckett, un testo integralmente stravolto che disattende i contenuti di una delle più coinvolgenti pièces di Beckett. Lo spettacolo, già prima dell’apertura del sipario, preannunciava delle sorprese. Sotto un fascio di luce alla ribalta c’era (non si comprende il perché) uno spropositato plico di fogli sparsi. Al levar della tela, la platea era assalita da accecanti fulmini, fragorosi tuoni e un crescente scroscio di pioggia. L’incomprensibile «aggiunta» era rimarcata da effetti illuminotecnici intermittenti che proseguivano per l’intera performance. La scenografia, priva di fughe, rinviava ad uno spazio-garage, data la sequenza di lucernari rettangolari e una grossa grata-saracinesca. La scena aveva due uscite: una dietro la grata e l’altra indicata da una folgorante luce sulla quinta di destra. Ai lati, grossi banconi coperti da scatole. Al centro vi era una scrivania con sei cassetti, tre a destra e tre a sinistra, rivolti al pubblico (in Beckett «un piccolo tavolo… due cassetti»). La lampada, che avrebbe dovuto illuminare il piano e l’attore, senza posa si accendeva e si spegneva. Il costume di Krapp-Wilson: un ampio pantalone con pieghe regolari. Camicia e giubbotto ordinati, sgargianti calzini rossi vermiglio e pantofole. Il perfetto contrario in Krapp’s Last Tape. Il trucco di Wilson ricordava un giovane Harry Langdon: faccia e mani bianche, capelli lucidi ben pettinati con piega a lato. La postura era attiva ed energica. Altro che «un vecchio sfatto… capelli grigi in disordine», espressamente voluto da Beckett. Le gag di Wilson, a tratti robotizzate, accennavano inaccettabili passi di danza, con sculettamenti in faccia al pubblico. La recitazione, mescolata a miagolii amplificati da potenti esplosioni sonore, si confondevano con il registrato delle bobine. Tantissimi i rumori fuori scena, da un frequente scampanio a pesanti tonfi e sparate di decibel, in particolare quando Krapp-Wilson estraeva e sbucciava la banana, impugnandola a mo’ di pistola verso il pubblico. In quel momento, lo scroscio della pioggia faceva rimpiangere i più duri concerti heavy metal. Una rimbombante mitragliata. La traduzione in italiano, che scorreva sull’arlecchino in alto, era priva delle dettagliate didascalie, nonché delle pause e dei silenzi imposti categoricamente da Beckett. In Wilson risultavano molteplici imperfezioni per quanto concerne i segni di interpunzione. Gravi omissioni. Sull’importanza e rispetto della punteggiatura, dei «sospensivi», del ritmo, dei tempi scenici, delle didascalie e l’amore per la parola, si veda Uomo e galantuomo di Eduardo. Una divertente opera, sorta di vademecum sulla teoria e la pratica teatrale, con evidenti inflessibilità tecnico strumentali, identiche a quelle pretese da Beckett.

Quanto descritto è in contraddizione con il «poema lirico della solitudine», così ritenuto dal noto critico belga Robert Kanters. Con Krapp, Beckett scrive (e mette in scena) un testo di incommensurabile poesia e amore, di sfrenata voglia di vivere, anche se… «la Terra potrebbe essere disabitata». Un monologo straordinario, denso di richiami alla Bibbia, alla Cabala, al Manicheismo, al mistero dei Numeri, composto di pochissime pagine, in cui primeggiano ferree consegne per il regista, l’interprete, lo scenografo, i tecnici delle luci e del suono e il costumista, al quale si raccomanda che Krapp calzi «un paio di stupefacenti stivaletti bianchi, molto sporchi, strettissimi e appuntiti, d’una misura spropositata, almeno 48». Beckett non si tradisce, a lui si ubbidisce.

È vero che sul palcoscenico ci sarà l’attore con il suo corpo e la sua voce, «medium del dramma» forte del suo background esperienziale e quant’altro, ma le parole devono restare quelle dell’autore, del suo testo, preciso come uno spartito musicale, a cui si impone un’incondizionata fedeltà, e va eseguito nella sua interezza.

Sull’argomento, mi sovviene quanto scritto da Deirdre Bair in Samuel Beckett. Una biografia (Garzanti). La studiosa, vicinissima a Beckett, nel suo poderoso saggio afferma che «secondo Beckett, il miglior spettacolo teatrale è quello in cui non vi sono attori o registi, ma soltanto l’opera. Interrogato sul modo di rendere possibile un simile teatro, Beckett ha risposto che l’autore ha il dovere di cercare l’attore migliore, cioè quello che esegue alla perfezione le sue istruzioni e che ha la capacità di annullarsi completamente nell’opera».

Sulla messinscena, Bair ci comunica un’ulteriore e più estrema ricerca voluta da Beckett: «La miglior opera teatrale possibile è quella in cui non ci sono attori, ma soltanto il testo. Sto cercando il modo di scriverne una». Lo farà con Non io, sorta di epistassi della parola, uno dei monologhi più intensi della storia del teatro, in cui il corpo dell’attore sarà ridotto ad una Bocca nel buio. Ebbene, tutto questo non è apparso in Wilson. Un performer prodigioso, artista-sperimentatore tra i più importanti al mondo – ricordo ancora il suo memorabile Einstein on the beach al Gran Teatro La Fenice di Venezia, orchestrata da Philip Glass del 1976 – ma con Beckett, con Krapp’s Last Tape, non ho visto alcuna affinità. Inoltre, nella «fotocopia», distribuita in guisa di programma di sala, l’americano riportava eclatanti inesattezze, ovvero che per Krapp «è il settantesimo compleanno»: errore gravissimo. È il sessantanovesimo. Un numero preciso, specialmente in questa pièce, carica di significati e riferimenti numerici, in cui il settanta non appare, né si ricava da nessuna parte. In proposito, mi permetto di citare un mio studio: Numerical references in «Krapp’s Last Tape», in Samuel Beckett: Endlessnes in the Year 2000. Samuel Beckett: Fin sans fin en l’an 2000, eds. Angela Moorjani and Carola Veit, Amsterdam – New York, Rodopi, 2001.

In generale una riscrittura soggettiva di un testo che dia conto della traduzione, del suono, della cultura e dei gusti dell’interprete può andare bene; penso alla rivisitazione della drammaturgia classica greco-romana, di Shakespeare, Molière e Brecht, ma per le opere beckettiane (come per quelle di Eduardo) il discorso muta. La fedeltà al copione deve concludersi in una sincera consustanziazione scenica. Rammento che Beckett, in alcuni casi, ha chiesto la sospensione di messinscene estranee alla sua originaria stesura. Non a caso Beckett passa alla realizzazione delle sue opere, proprio come i grandi Euripide e Shakespeare, Eduardo e Pinter. Le lunghe didascalie beckettiane, o meglio «le indicazioni di regia, così puntigliosamente descritte», come opportunamente evidenzia Gabriele Frasca in un suo studio Catastrofe: l’albero, la luna e i pantaloni, rientrano nell’impalcatura testuale, sono necessarie nell’insieme del testo drammaturgico e scenico. Vedi quelle maniacali del prediletto Krapp da me interpretato, con l’affettuoso imprimatur dello stesso Beckett. Una messinscena vissuta con immedesimazione alla Konstantin Sergeevič Stanislavskij: io dovevo essere Krapp. I suoi pensieri, gesti, memorie e azioni, divenire i miei. Insomma, vivere una forte empatia con il personaggio, come sosteneva Antonin Artaud: «Sentire, vivere, pensare realmente, questo dev’essere lo scopo del vero attore».

Così è stato per le mie altre messinscene di: Aspettando Godot, Cosa dove, Non io, Dondolo, Giorni felici, Commedia, Testi per nulla, Improvviso dell’Ohio, Passi, Assunzione e Respiro.

Una volta il sublime Carmelo Bene ha detto: «Per interpretare Shakespeare, bisogna essere Shakespeare: io sono Shakespeare».

In tal senso, ogni attore-regista dovrebbe dimostrare affinità con l’autore, per approvare obiettivi e valori, segnatamente nell’amore, nell’amicizia, nell’attesa di un mondo migliore e, perché no? nella politica. In questa ottica, attraverso un attento approccio filologico drammaturgico, ho inteso L’ultimo nastro di Krapp, vivendolo in simbiosi, per poi trasferirlo in scena, col trasportare le analisi in termini speculari nel segno di un confronto tout court con il corpo, il gesto e la parola, lo spazio scenico e gli oggetti. Nel tempo, in Beckett ho privilegiato la parola, il testo drammaturgico e il suo concepimento, per poi accedere e superare il Silenzio ed immettermi in quella collocazione ipnotica esteriore, di Moving-Static, con un’esaltante agitazione dei sentimenti.

Per la traduzione delle opere di Beckett in Italia, grazie a scrupolosi studiosi, tra cui Gabriele Frasca, Giancarlo Alfano, Franca Cavagnoli, Andrea Cortellessa, Massimo Bocchiola, Leonardo Marcello Pignataro, Luca Scarlini, Rosanna Sebellin e Laura Santini, emergono novità relative ad alcune storiche traduzioni. Secondo Rosanna Sebellin: «L’ipotesi di ricerca è se sia necessario o meno procedere a una ritraduzione dei drammi beckettiani in Italia, considerato che di per sé le traduzioni attualmente in commercio, per lo meno quelle ad opera di Carlo Fruttero, non sono né obsolete da un punto di vista linguistico né superate da un punto di vista pragmatico o lessicale. Le considerazioni che spingono a considerare legittima la necessità di ritradurre vanno ricercate in altri ambiti, soprattutto di carattere filologico, di ricostruzione testuale ed editoriale».

Tanto è stato scritto su Beckett. Nessuno dei più grandi pensatori si è sottratto. Impossibile elencarli tutti, pertanto, anche se risale al 1992, si veda il mio: Samuel Beckett, L’ultimo nastro di Krapp: dalla pagina alla messinscena, Edizioni Scientifiche Italiane, in cui vi è un copioso e ragionato apparato bibliografico di oltre duemila voci di prima mano.

Pur consapevole che sovente operatori dello spettacolo ritengono Beckett un autore difficile da interpretare, per quanto mi riguarda, in particolare sotto il profilo scenico-recitativo, posso dire che Beckett non si interpreta, si gusta per quello che è, curando con diligenza le tassative disposizioni presenti nel testo. Peraltro, in tutte le sue opere, le geometriche ed inviolabili didascalie abbondano di puntualizzazioni afferenti allo spazio-tempo, alla durata delle pause, alla scena e alle sue dimensioni, all’impianto luci e alla densità da impegnare, nonché di dati analitici riferiti al costume, al trucco, agli oggetti, alla postura, alle entrate e alle uscite di scena, agli innumerevoli e rilevanti gesti, seppur infinitesimali da osservare, come ad esempio il battito o meno di ciglia di Winnie, Krapp o di Og/Oc ed altri. Solo con questi imprescindibili presupposti nasce e vive una messinscena del mio amatissimo Samuel Beckett.