Logbook

10 Ottobre 2023

La danza e l’agit-prop. I teatri non-teatrali ne...

Barbara Berardi, «Theatron 2.0»

I primi decenni del Novecento hanno visto nascere il desiderio, da parte dei cosiddetti padri fondatori del teatro e della danza, di attuare una vera e propria «ri-teatralizzazione» attraverso rivoluzioni stilistiche e sperimentazioni nel campo dell’arte scenica. Nel libro intitolato La danza e l’agitprop: I teatri non-teatrali nella cultura tedesca del primo Novecento, pubblicato da […]

8 Ottobre 2023

Post Teatro

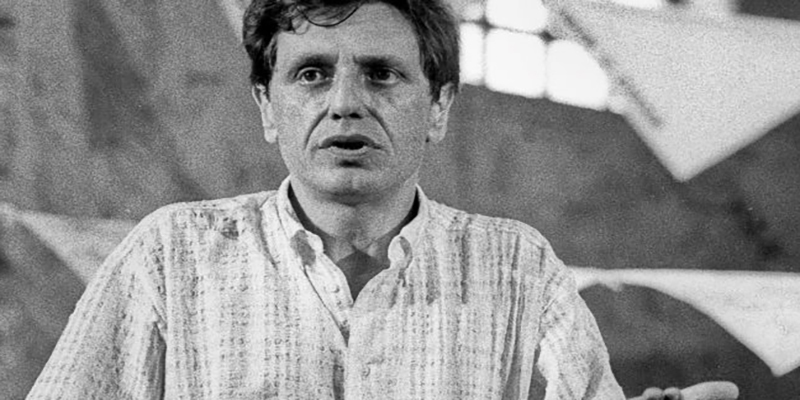

Anna Bandettini, «la Repubblica»

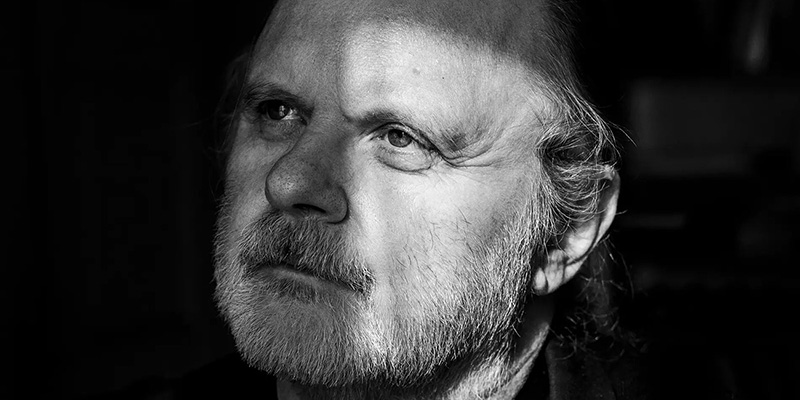

Letture di resistenza «Non ricordo quasi niente della mia infanzia. La mia memoria comincia con la morte di mio padre. Prima di quell’agonia che ho vissuto come un rito di passaggio e una nuova consapevolezza della condizione umana, ho rari ricordi, tutti di guerra». Sono parole del regista Eugenio Barba, grande «maestro» e rivoluzionario del […]

7 Ottobre 2023

Jon Fosse, il Nobel alla Letteratura e la piccola...

Simona Cantelmi, «Corriere di Bologna»

La notizia del Nobel per la Letteratura allo scrittore norvegese Jon Fosse ha sconvolto la routine di una piccola ma prestigiosa casa editrice di Imola. La Cue Press, che pubblica testi di teatro e cinema, è la casa editrice italiana che ha pubblicato alcuni testi teatrali di Fosse e in queste ultime ore è stata […]

6 Ottobre 2023

Fosse, il Nobel venuto dai fiordi

Stefano Gallerani, «Il Mattino»

Come spesso accade, anche stavolta i telefoni delle librerie impazziranno e le rotatorie delle case editrici faranno gli straordinari per rimpinguare la non straordinaria presenza editoriale nel nostro paese di Jon Fosse (classe 1959), fresco vincitore del centosedicesimo premio Nobel per la letteratura. Fortuna che – dimostrando buon fiuto – da qualche anno a questa […]

Jon Fosse, il Nobel che racconta l’indicibile

Carmelo Claudio Pistillo, «Libero»

Dopo Bjørnstjerne Bjørnson 1903, che insieme a Henrik Ibsen ha contribuito alla nascita della drammaturgia norvegese, Knut Hamsun, premiato nel 1920 e Sigrid Undset, nel 1928, la Norvegia si porta a casa il quarto premio Nobel della Letteratura. A godere di questo privilegio è Jon Fosse, scrittore, poeta e drammaturgo nato nel 1959, amante di […]

6 Ottobre 2023

Jon Fosse, la voce dell’indicibile

Alessia Rastelli, «Corriere della Sera»

«Quando scrivo, ascolto. Ascolto il silenzio e cerco di farlo parlare». Così il 17 gennaio 2021, su «La Lettura», Jon Fosse apriva le porte del suo universo letterario. E ieri la sua tenace ricerca di un senso, da raggiungere sottraendo, nella narrativa come nella drammaturgia, ha ottenuto il riconoscimento più importante. L’autore norvegese, 64 anni, […]

6 Ottobre 2023

Il Premio Nobel per la Letteratura Jon Fosse e que...

Luca Balduzzi, «il Nuovo Diario Messaggero»

È un po’ imolese il Premio Nobel per la letteratura che l’Accademia svedese di Stoccolma ha assegnato allo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse, «per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all’indicibile». A pubblicare le sue opere nel nostro Paese, infatti, ha contribuito anche la casa editrice Cue Press di […]

6 Ottobre 2023

Nobel a Jon Fosse. Custodire il mistero

Oliviero Ponte Di Pino, «Doppiozero»

Come spesso accade quando viene annunciato il Nobel per la Letteratura, molti intellettuali italiani, prima di buttarsi su Google, si chiedono: «Fosse chi? Ma come lo danno questo premio?». Chi frequenta i teatri dell’esistenza dello scrittore norvegese era informato almeno da una ventina d’anni, da quando cioè i suoi testi vengono rappresentati e pubblicati in […]

6 Ottobre 2023

A Imola l’editore del Nobel: «Ordinati duemila...

Patrick Colgan, «il Resto del Carlino»

«Si è risvegliata un’attenzione incredibile, ci hanno ordinato duemila copie in un’ora». Pioggia di telefonate ieri alla Cue Press di Imola, piccola e apprezzata casa editrice specializzata in cinema e teatro. Ieri è stata una giornata speciale perché è una delle poche case editrici che hanno tradotto e pubblicato Jon Fosse, l’eclettico autore norvegese vincitore […]

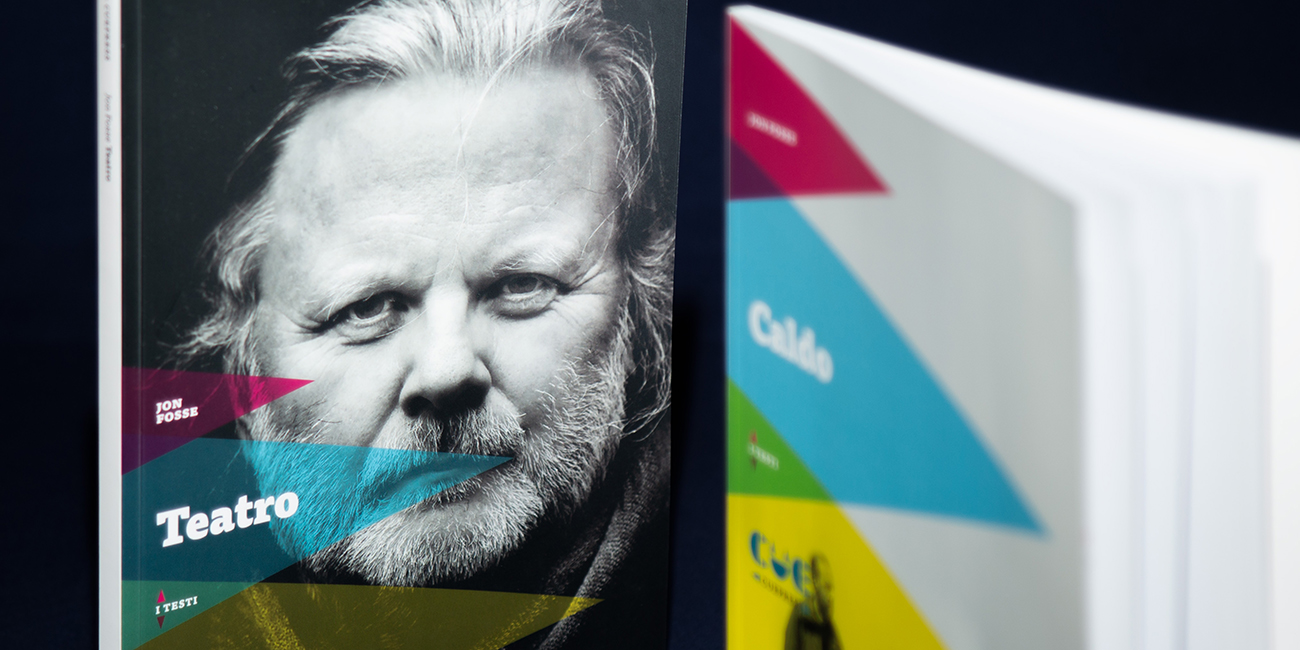

Jon Fosse è il Premio Nobel per la Letteratura

Cue Press è la sua casa editrice italiana

Jon Fosse è Premio Nobel per la Letteratura 2023: Per le sue opere teatrali e di prosa innovative che danno voce all’indicibile. La motivazione del premio richiama inequivocabilmente i testi scritti per il teatro, che ne rappresentano il fulcro. All’epoca dell’assegnazione, Cue è l’unica casa editrice italiana a detenere i diritti di pubblicazione delle opere […]

5 Ottobre 2023

Jon Fosse. Quattro libri per conoscere il Premio N...

Federico Vergari, «Wired»

Il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2023 è il norvegese Jon Fosse (il centoventesimo della storia, il quarto norvegese). Scrittore a tutto tondo, principalmente di romanzi e drammi teatrali, ma anche di saggi, libri per ragazzi e poesie. Fosse si è aggiudicato il premio dell’Accademia reale svedese «per le sue opere teatrali e […]

5 Ottobre 2023

Chi è Jon Fosse, il vincitore del Premio Nobel pe...

Redazione Web, «L’Unità»

Il Premio Nobel per la Letteratura 2023 è stato assegnato dall’Accademia di Svezia all’autore norvegese Jon Fosse «per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all’indicibile». Lo scrittore e poeta è nato il 29 settembre 1959 a Haugesund, un piccolo villaggio sulla costa occidentale norvegese, crescendo a Strandebarm, sullo spettacolare fiordo […]

1 Ottobre 2023

Saggi gnostici di Jon Fosse, Cue Press 2018

Angela Forti, «Prospero, Teatro e Critica»

Nei Saggi gnostici Jon Fosse si muove sui temi della poesia, della letteratura, dell’arte quasi senza rispetto, con una prosa informale e schietta, brutale. Nella raccolta di scritti redatti tra il 1990 e il 2000 e curata da Franco Perrelli per Cue Press, la parola teatro compare pochissimo. Circa ottanta volte, togliendo titoli e note, […]

1 Ottobre 2023

Caldo di Jon Fosse, Cue Press 2019

Simone Nebbia, «Prospero, Teatro e Critica»

È una calda giornata d’estate, c’è un pontile, una casa, ovunque è il mare; ci sono due uomini, forse, poi c’è una donna che appare e scompare. Sarebbe tutto qui Caldo di Jon Fosse (Cue Press, 2019), ma l’autore norvegese, proprio in questa immagine scarna, apparentemente debole, essenzialmente onirica, raccoglie e disvela la ricorrenza delle […]

Ontologia del cinema, critica dei film

Roberto De Gaetano, «Fata Morgana Web»

Iniziamo col dire che la traduzione in italiano del libro di Stanley Cavell Il mondo visto è un piccolo evento editoriale. L’edizione originale del libro (The World Viewed) data 1971, quella aggiornata 1979. Si aspettava da tempo un’edizione italiana. Merito dell’editore Cue Press, di chi ha curato e introdotto il libro secondo una prospettiva filosofica, […]