Logbook

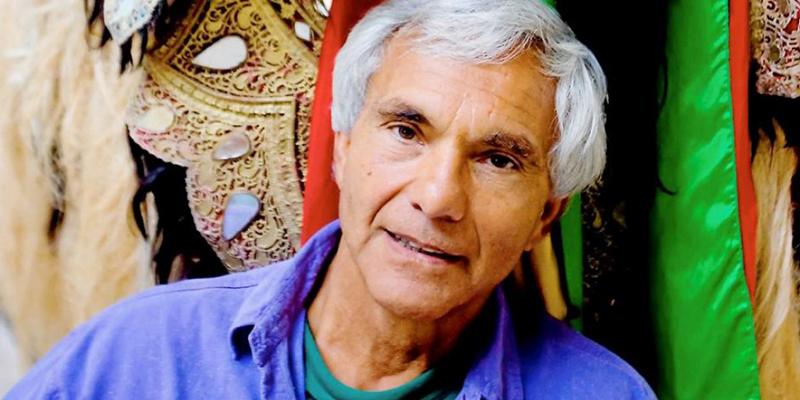

Il cinema contemporaneo interpreta le tensioni del presente. Intervista a Roy Menarini

Il suo volume parla di ‘cinema contemporaneo’: come lo si può definire? Un cinema molto difficile da identificare, che affronta inconsciamente le tensioni del presente

21 Settembre 2025

Il teatro come cura e inclusione: il percorso di N...

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

Maurizio Lupinelli, direttore di Nerval Teatro, sostiene che Il teatro è di tutti, essendo uno strumento che può dare delle risposte per potersi confrontare con i propri limiti e donarsi alla comunità. Da parecchi anni, Nerval Teatro porta avanti dei laboratori permanenti, quello di Rosignano Marittimo e quello di Ravenna, dal titolo Il teatro è […]

17 Settembre 2025

Poemi Focomelici

Alessandra Calanchi, «Girodivite»

Queste poesie qui raccolte, datate 1980-2024, ripercorrono la vita di un poeta anomalo, anticonvenzionale, autocanzonatorio, che infatti poeta non è, bensì autore, attore e regista teatrale. Molti spettacoli, molti premi, un documentario, e infine lo straordinario progetto Aldo Morto 54, di cui è stato ideatore, autore e interprete, restando in live-streaming per 54 giorni, autorecludendosi […]

15 Settembre 2025

Disabilità fisica o psichica in palcoscenico. Per...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Maurizio Lupinelli, direttore di Nerval Teatro, sostiene che «Il teatro è di tutti, essendo uno strumento che può dare delle risposte per potersi confrontare con i propri limiti e donarsi alla comunità». Da parecchi anni, Nerval Teatro porta avanti dei laboratori permanenti, quello di Rosignano Marittimo e quello di Ravenna, dal titolo Il teatro è […]

12 Settembre 2025

Víctor Català signorina scandalosa

Angelo Molica Franco, «Il Venerdì di Repubblica»

Nutrita è la legione delle scrittrici che, in passato, hanno scelto di assumere uno pseudonimo maschile al fine di pubblicare le proprie opere. Come per le altre, a convincere Caterina Albert i Paradìs – nata sulle coste della Catalogna nel 1869 – a trasformarsi in Víctor Català fu lo scandalo destato dalla sua penna. Successe […]

Arte della diversità (2013-2023). Omaggio a Massi...

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

Massimo Bertoldi, ideatore e curatore del volume pubblicato da Cue Press: Teatro La Ribalta. Kunst der Vielfalt (arte della diversità) 2013-2023, ci ha lasciati prima di vedere stampato il suo lavoro. È stato per anni collaboratore di Alto Adige, sulle orme di Umberto Gandini, ed ha collaborato col Teatro Stabile di Bolzano, in particolare per […]

8 Agosto 2025

Poemi Focomelici: il verbo si è fatto carne, poi...

Roberto Stagliano, «Theatron 2.0»

Natale 1980 non è un’origine, ma una frattura. Non un parto, ma un inciampo genetico. Così si apre Poemi Focomelici. Selezione ragionata 1980–2024, l’ultimo lavoro di Daniele Timpano, attore e autore tra i più radicali e disturbanti della scena teatrale contemporanea. Pubblicato nel 2025 da Cue Press e curato da Dario Tomasello, il volume raccoglie […]

7 Agosto 2025

Esposito: teatro per voci assolute

Marco Ciriello, «Il Mattino»

Avere una voce è difficilissimo, essere memorabile e non scadere nei memorabilia è ancora più complicato soprattutto scrivendo, per questo Igor Esposito, drammaturgo e poeta, può sentirsi affrancato dalla massa. La prova è la lateralità del suo teatro che discende dal classico per farsi postmoderno, che approfitta della Storia per diventare ri-Storia per voci assolute […]

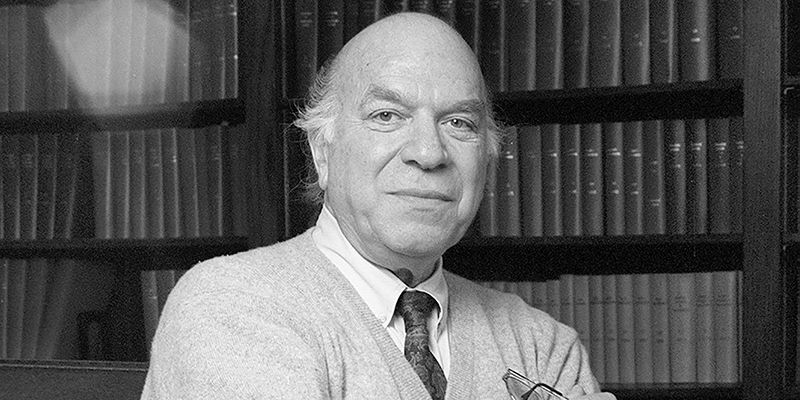

L’arte di leggere il presente: Goffredo Fofi, la...

Negli ultimi anni della sua vita Goffredo Fofi aveva scelto Cue Press come uno dei suoi editori di riferimento. Lo dimostrano le numerose opere pubblicate e i contributi che ci ha lasciato. Fofi è stato la figura che, forse più di altre, ha incarnato un possibile modello della professione del critico. Impegnato in prima persona […]

15 Luglio 2025

La politique des cinéphiles

Roy Menarini, «Fata Morgana Web»

La prima affermazione implicita del volume La cinefilia. Invenzione di uno sguardo, storia di una cultura 1944-68 (finalmente tradotto in Italia da CuePress, dopo l’uscita originaria del 2004, con la consulenza e la prefazione di Emiliano Morreale) è che la cinefilia è un fatto francese. Questa affermazione, intorno alla quale per tanti anni ci si […]

L’umanità, il testo, il processo. Il Mulino di...

Carlo Lei, «Krapp's Last Post»

Partiamo dalla fine, o quasi: risaliamo la corrente di Raccontare il Mulino di Amleto edito da Cue Press a fine 2024. Oltre alle autrici Ilena Ambrosio e Laura Novelli, è numeroso e qualificato il gruppo di specialisti riuniti attorno al lavoro della compagnia fondata da Barbara Mazzi e Marco Lorenzi. C’è l’intervento del ‘nostro’ Mario […]

24 Giugno 2025

Raccontare Il Mulino di Amleto: dalla scena al lib...

Letizia Bernazza, «LiminaTeatri»

Pubblicato a dicembre 2024 dalla casa editrice Cue Press, il volume Raccontare Il Mulino di Amleto. Per un teatro in ascolto scritto da Ilena Ambrosio e Laura Novelli è un’opera complessa e rigorosa.Complessa perché le autrici riescono a tracciare l’intero percorso artistico della compagnia, fondata ufficialmente nel 2009 da Marco Lorenzi, Barbara Mazzi e Maddalena Monti nel […]

20 Giugno 2025

Un’isola fra mito e futuro. Il testo di Lina Pro...

Marta Occhipinti, «la Repubblica»

Tempo e silenzio sono trascorsi in quattordici anni. E in mezzo un testo teatrale rimasto nel cassetto, che fermò il suo orologio nell’estate del 2011. «Gentile e preziosa, amica, è mio desiderio riaffermare la peculiare identità siciliana, la sua molteplicità di spirito e di cultura, la stratificazione storica e poetica delle civiltà universali, la memoria […]

22 Maggio 2025

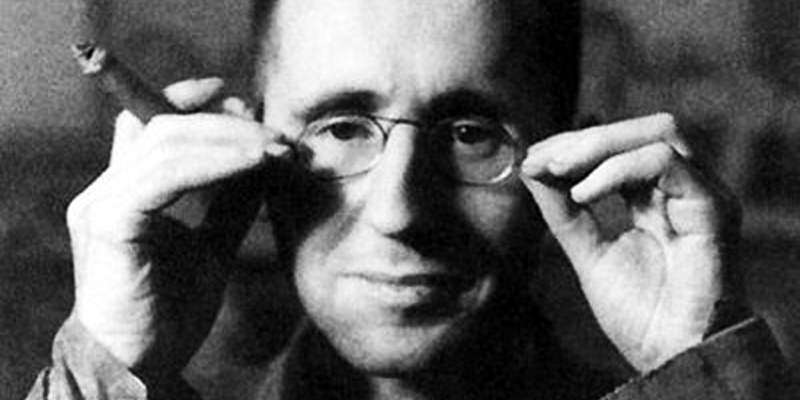

Aspettando Godot, dai Quaderni di regia e testi ri...

Adele Porzia, «ClussiCult.it»

Nel 1953 venne per la prima volta portato in scena Aspettando Godot, un’opera cui Samuel Beckett si era dedicato tra il 1948 e il 1949 e che avrebbe garantito la fama del suo ideatore e sancito la sua appartenenza al Teatro dell’assurdo. Inizialmente, non è stato lo stesso scrittore ad occuparsi della messa in scena […]

13 Maggio 2025

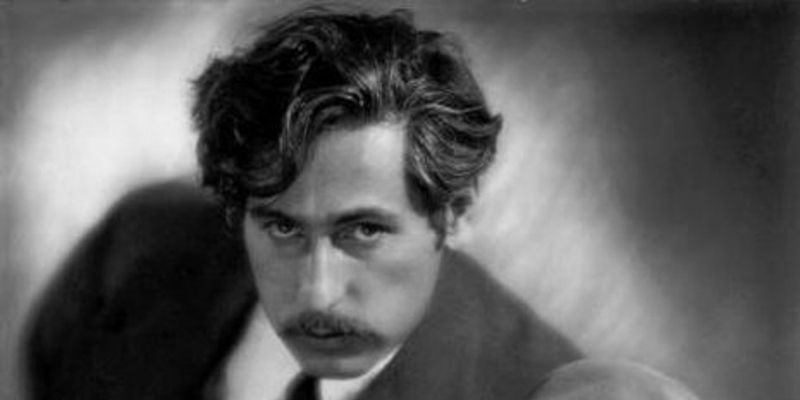

L’ombra del ciliegio. Il cinema di Mizoguchi Ken...

Lorenzo Peroni, «ArtsLife»

Con Ozu Yasujiro, Naruse Mikio e Kurosawa Akira, Mizoguchi Kenji è considerato uno dei più importanti autori del cinema giapponese classico, un regista che, con la sua filmografia, ha accompagnato – dagli anni Venti agli anni Cinquanta, passando dal muto al sonoro, dal bianco e nero al colore – il Paese verso la modernità. Sono i giovani […]

«Il palco è magia, rito e catastrofe»

Rafael Spregelburd, «il Fatto Quotidiano»

Pubblichiamo uno stralcio di Sul mio teatro (Cue Press), raccolta di scritti di uno dei più influenti drammaturghi viventi: Rafael Spregelburd. Delle diverse materie di cui è fatto il teatro, il tempo è senza dubbio una delle più ostinatamente misteriose. Addirittura mi piacerebbe azzardare che il teatro sia un esperimento pseudoscientifico sulla natura del tempo. […]