Logbook

3 Marzo 2023

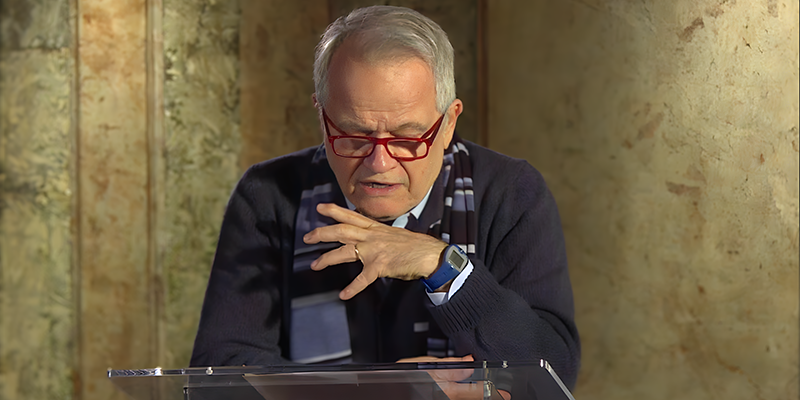

Guillem Clua, Teatro

«Queerographies»

Uno Stato immaginario scomparso a causa dei cambiamenti climatici, una misteriosa epidemia globale, un giudice che nasconde la propria omosessualità: pur trattando gli argomenti più disparati, il lavoro di Clua riesce ad affrontare in maniera originale ed eclettica il tema della diversità e della complessità del mondo contemporaneo. Il volume raccoglie il meglio della produzione […]

1 Marzo 2023

Bob Wilson e l’Italia: l’omaggio di Giacobbe

Sergio Di Giacomo, «Moleskine Rotocalco»

Durante la presentazione del libro del critico e storico del teatro Gigi Giacobbe Bob Wilson in Italia abbiamo percepito una grande passione, quella passione per il grande teatro che anima il nostro critico teatrale, tra le firme di «Moleskine» e per decenni collaboratore delle pagine culturali del «Giornale di Sicilia». Attualmente collabora anche a «Sipario» […]

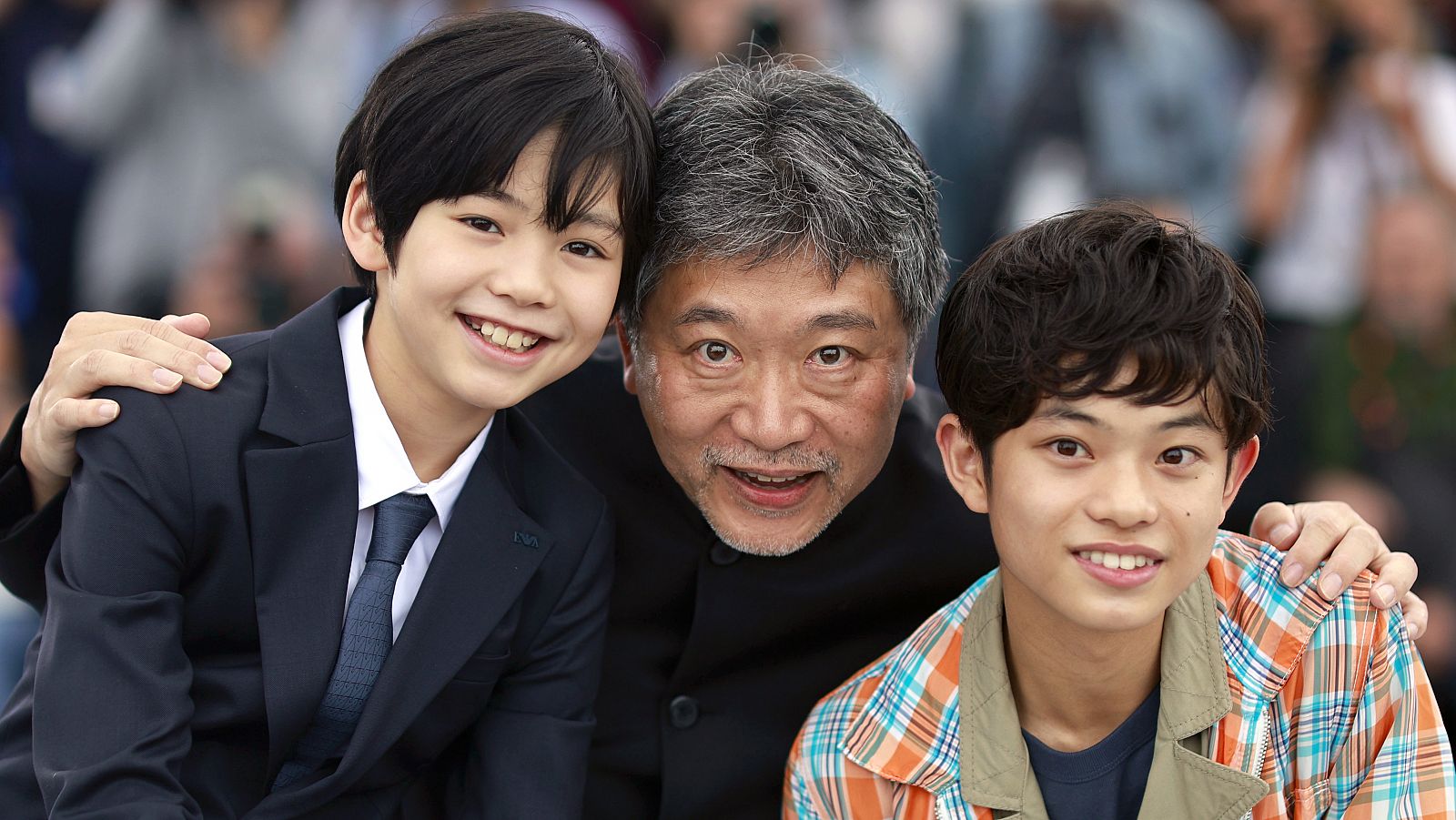

1 Marzo 2023

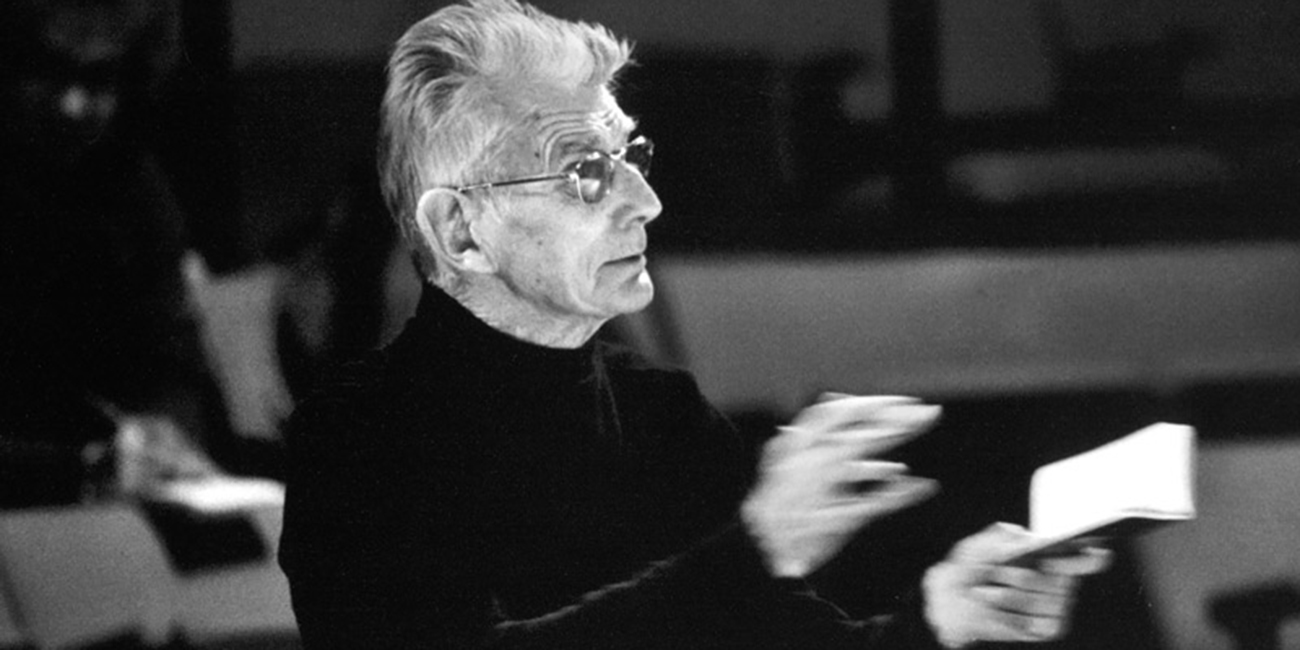

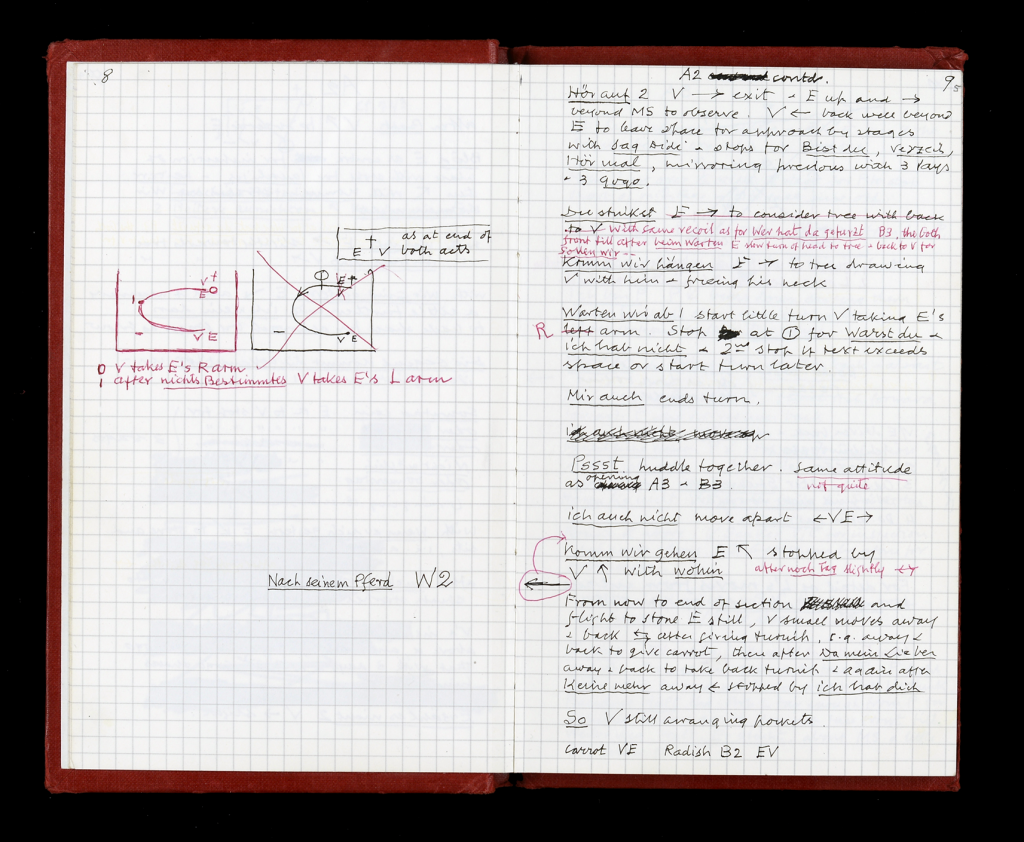

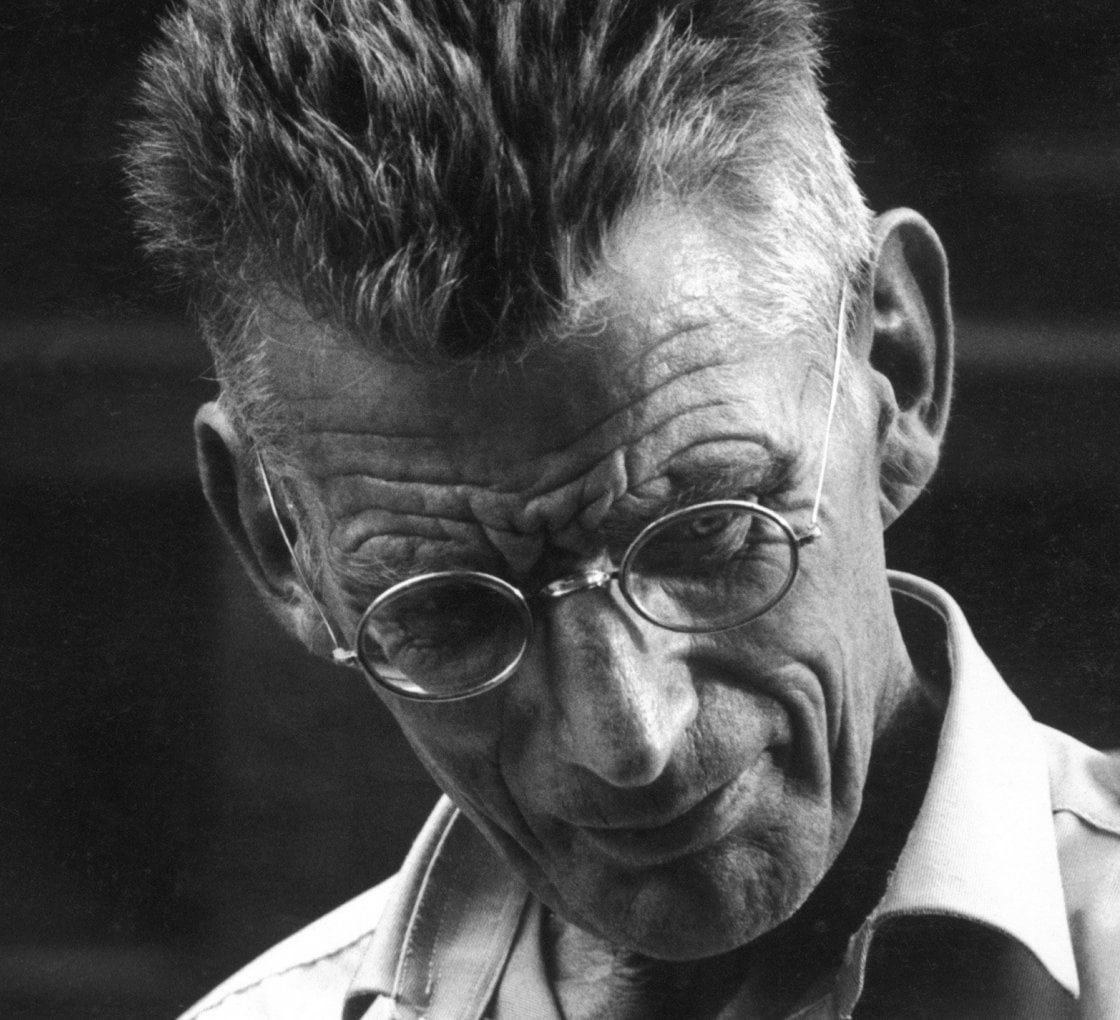

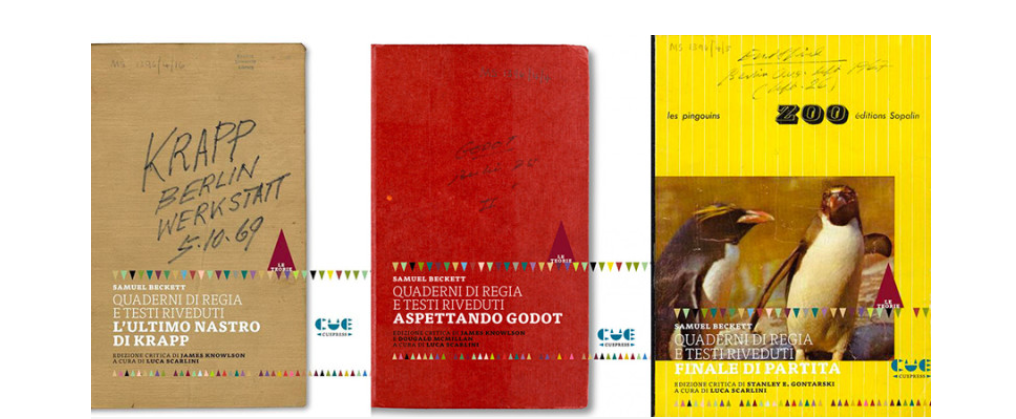

Quaderni scritti a penna di un futuro Premio Nobel...

Andrea Porcheddu, «Gli Stati Generali»

Ma insomma Samuel Beckett si può toccare o no? Si sa: il burbero premio Nobel scriveva testi teatrali che erano delle partiture, misurate al secondo. Tra didascalie, parole e pause vi è una tensione continua e il dettato beckettiano è stato a lungo ritenuto – e ancora lo è – per l’appunto, intoccabile. Complice anche […]

28 Febbraio 2023

Pino Tierno. Il teatro nell’esistenza umana

Giancarlo Mancini, «Pulp Libri»

Molti hanno riflettuto sulla natura effimera dell’evento teatrale, il suo accadere qui e ora, cosa che rende difficile, se non impossibile, la sua trasmissione al di là del ricordo soggettivo. Spesso sono state proprio quelle che vengono chiamate le «prime», ovvero le occasioni nelle quali un testo ha debuttato sulla scena, ad offrire un concentrato […]

Nel 1960, L’«Orestiade», tradotta da Pasolini...

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

Cercare una catalogazione nella quale includere il libro di Pino Tierno pubblicato da Cue Press potrebbe sembrare difficile, non potendolo inserire in un «genere», poiché non appartiene né alla saggistica né alla storiografia teatrale da intendere in senso tradizionale. Anche se, al suo interno, si può trovare l’una e l’altra, lo si potrebbe inserire in […]

11 Febbraio 2023

Kracauer, teoria del film

Rolando Vitali, «Alias — Il Manifesto»

Allo spettatore smaliziato, avvezzo all’odierno paesaggio multimediale, la tesi secondo cui al medium cinematografico apparterrebbe costitutivamente un rapporto privilegiato con la realtà materiale apparirà, se non ingenua – o tout court scorretta – quanto meno invecchiata. Sono lontani i dibattiti sul realismo e ben poca parte della produzione audiovisiva contemporanea pare rispondere a tale «principio […]

6 Febbraio 2023

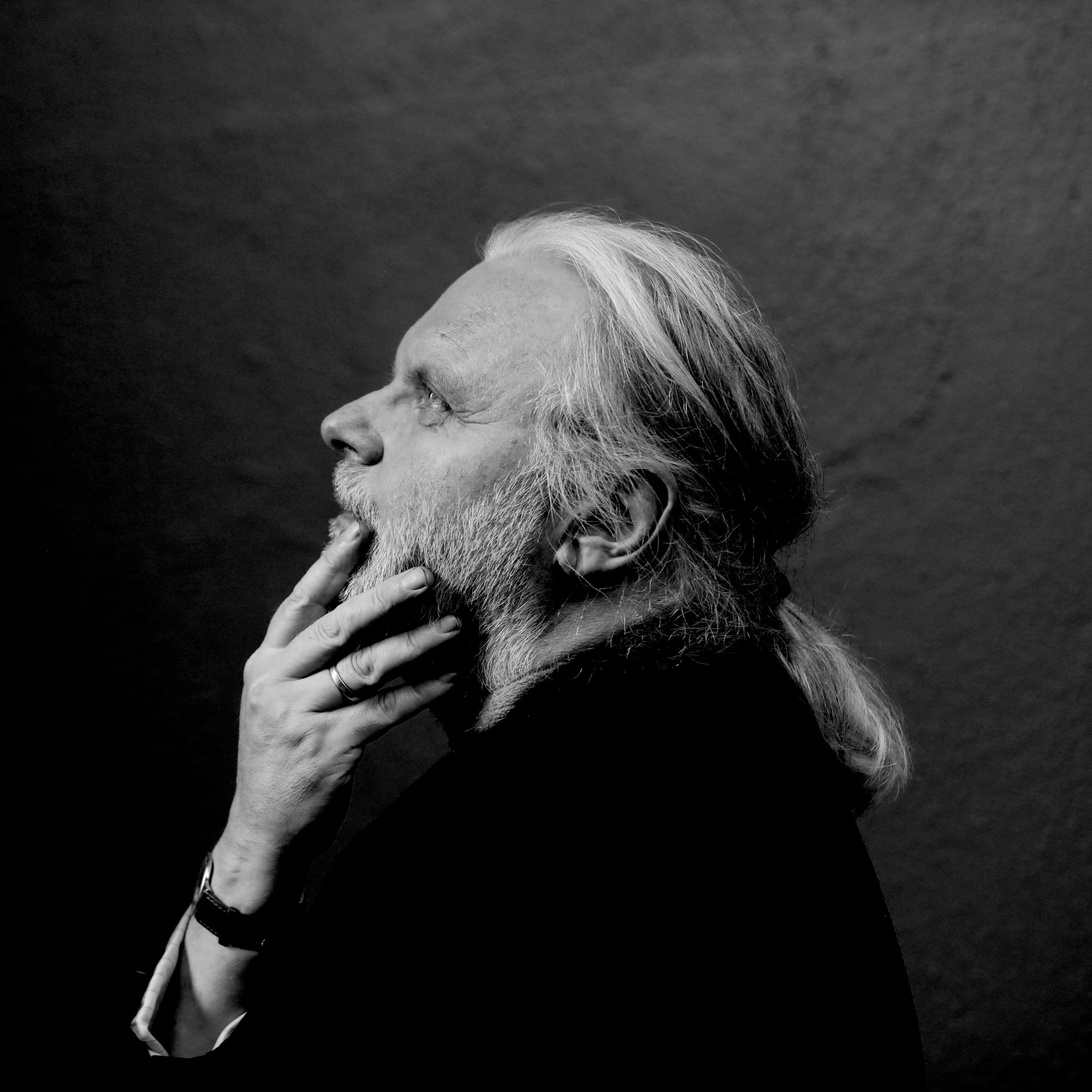

Le visioni spietate. Il Premio Nobel della Lettera...

Luca Scarlini, «La Falena», VI-2

Gli onori non sono mancati a Jon Fosse, assai prima del Premio Nobel gli è stato concesso l’onore di risiedere come artista nazionale nel castello di Grotten dalla corona di Norvegia e nel 2007 il governo francese gli ha assegnato il cavalierato per l’Ordre National du Mérite. Proprio Parigi è stata la città che gli […]

1 Febbraio 2023

Bernard-Marie Koltès, Lettere

Gianni Poli, «Teatro Contemporaneo e Cinema», XIV-44

Dal 1955 al 1989 Koltès ha tenuto una fitta corrispondenza con i famigliari e gli amici: mezzo di comunicazione e soprattutto d’espressione di sentimenti intimi, sinceri, a volte censurati. Inventore d’una mitologia tortuosa in uno stile classicamente sorvegliato, sui temi d’una ricerca esistenziale tormentata, ha scritto lettere (cinquecento trenta invii) di profondo significato umano e […]

30 Gennaio 2023

Sono gli allestimenti trasgressivi a tenere in vit...

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

Ci siamo occupati, sulle pagine di questo giornale, del Teatro Postdrammatico di Hans-Thies Lehmann, il volume più venduto e più adottato dalle Università italiane, edito da Cue Press, che ora ci propone Tragedia e Teatro drammatico, un saggio complementare al primo e, pertanto, necessario per meglio conoscere che cosa intendesse Lehmann per Teatro Postdrammatico, e […]

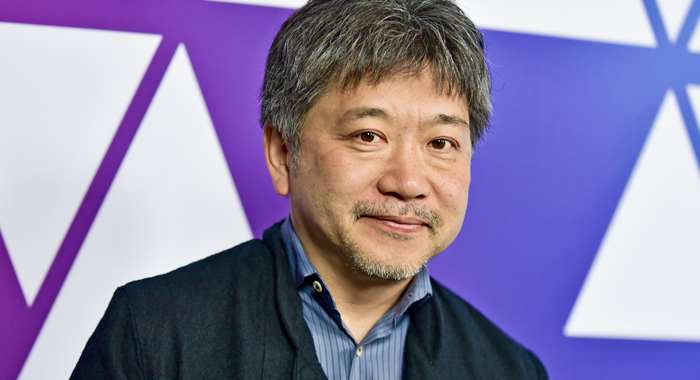

Il laboratorio creativo di Beckett nei Quaderni di...

Nicola Arrigoni, «Sipario»

È forse una delle operazioni editoriali più interessanti degli ultimi anni, senza dubbio un contributo alla conoscenza del drammaturgo novecentesco per eccellenza, Samuel Beckett; è un’occasione per rivedere e ripensare l’autore di Aspettando Godot, Finale di partita e L’ultimo nastro di Krapp, attraverso i quaderni di appunti registici, per la prima volta pubblicati in Italia. […]

6 Gennaio 2023

Il meglio e il peggio del cinema anni Settanta rac...

Giovanni Scipioni, «Il Domani»

Quando Fellini raccontava con successo la sua infanzia in Amarcord, al cinema si faceva la fila per vedere i giochi erotici di Emmanuelle. Nello stesso periodo Gian Maria Volonté svelava agli spettatori come intraprendere L’indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto mentre l’avventuriero Franco Nero, Cipolla Colt, incastrava i cattivi colpevoli senza […]

26 Dicembre 2022

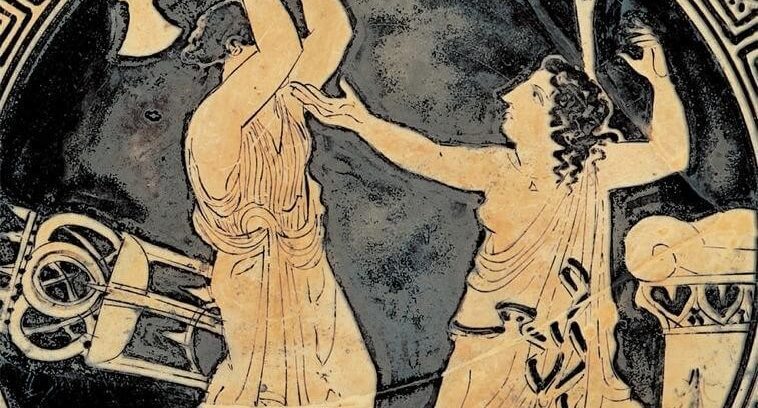

Dalle pitture vascolari alla fotografia digitale...

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

L’iconografia è stata, sempre, una fonte per riguardare le arti del passato e lo è stata, in particolare, per il teatro, dato che ad essa sono spesso ricorsi gli storici per ricostruire, insieme ai testi, le particolarità sceniche che hanno caratterizzato le messinscene del tempo. Pertanto, la documentazione figurativa, costituita da pitture vascolari, illustrazioni e […]

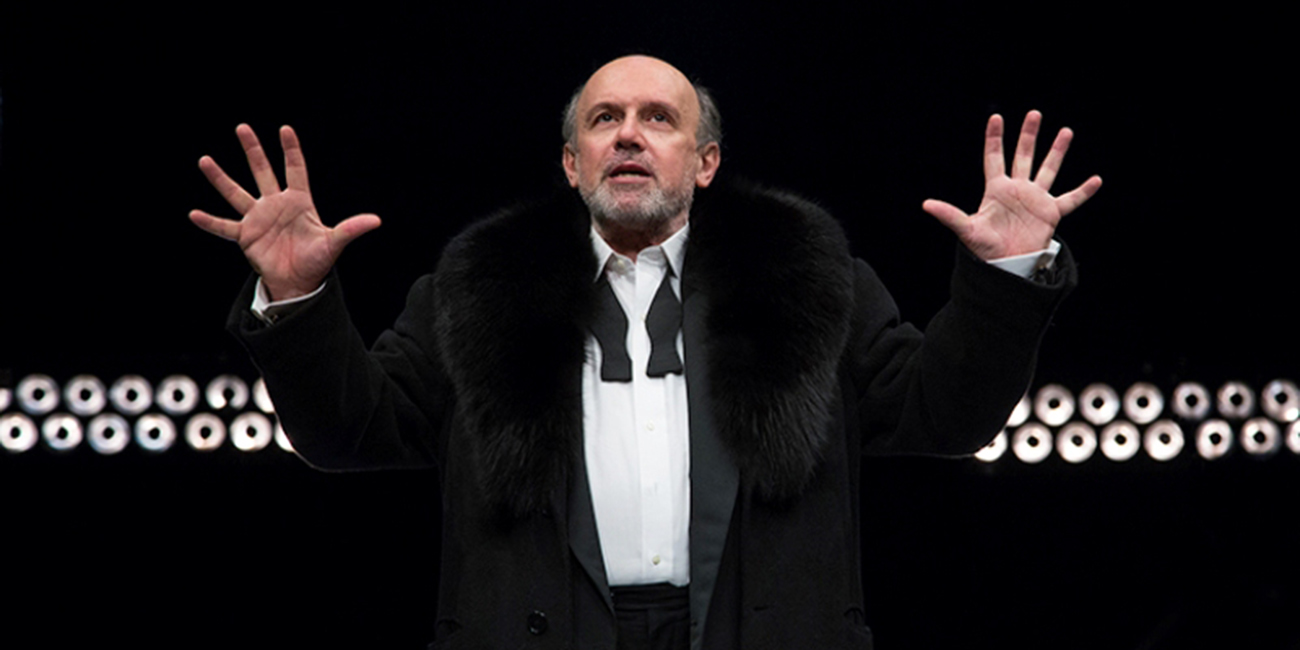

20 Dicembre 2022

Finzione & morale

Andrea Ottieri, «succedeoggi»

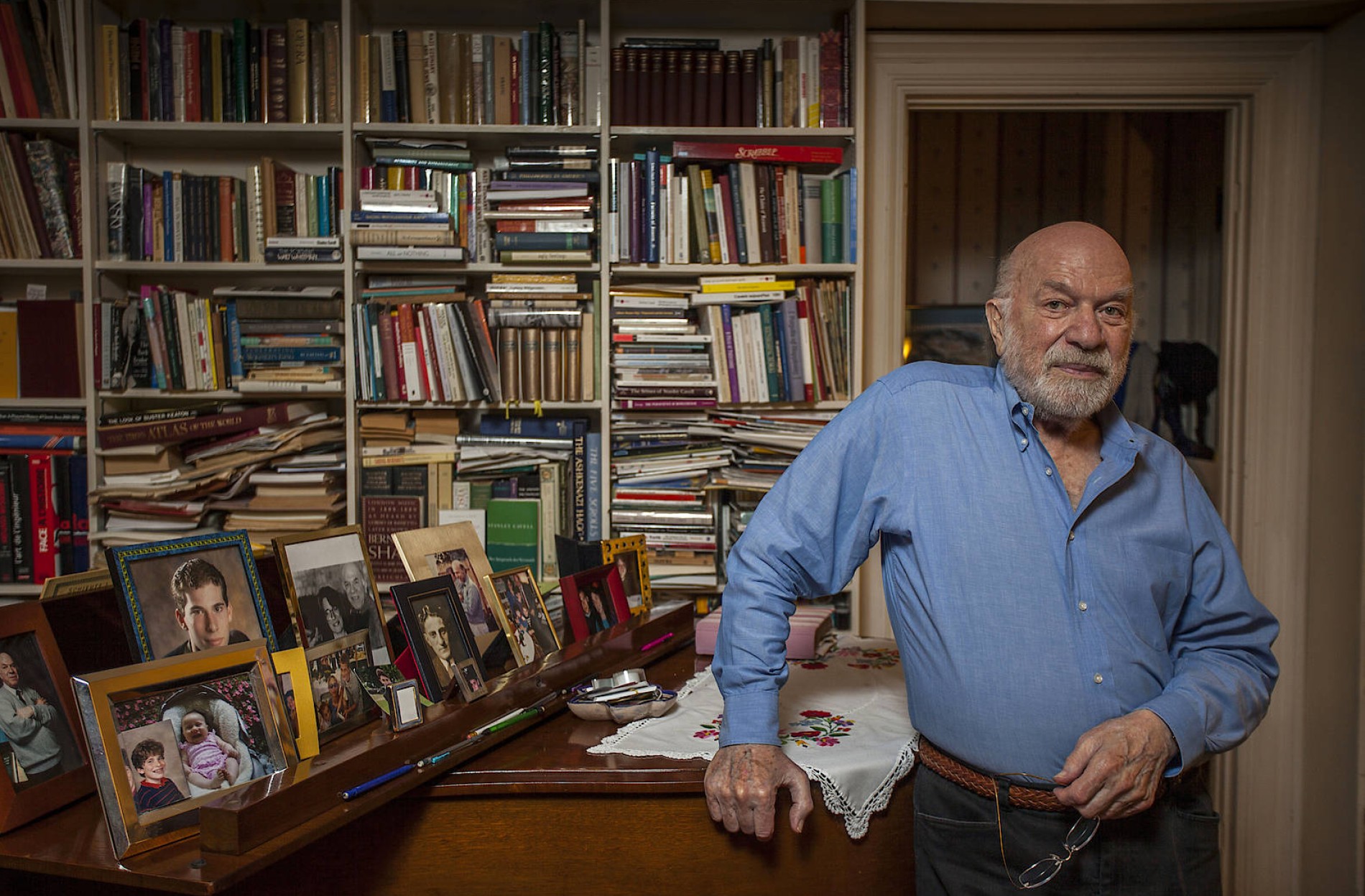

Storico del teatro tra i più prestigiosi in Italia, Paolo Puppa da tempo è anche – come dire? – un performer che mette in scena la sua perizia critica. Si può sostenere a buona ragione, anzi, che abbia inventato un nuovo genere di derivazione saggistica, ma di fatto pienamente teatrale, poiché Puppa i suoi «testi» […]

17 Dicembre 2022

Lotte H. Eisner. Un classico della saggistica cine...

Giuseppe Costigliola, «Pulp Libri»

Per gli appassionati e i cultori di cinema e di teatro, l’agguerrita casa editrice Cue Press è una manna dal cielo. Il suo catalogo, tra i più interessanti nel panorama editoriale delle arti dello spettacolo per qualità ed estensione, continua ad arricchirsi di titoli. Di recente uscita è un classico della saggistica cinematografica, fondamentale per […]

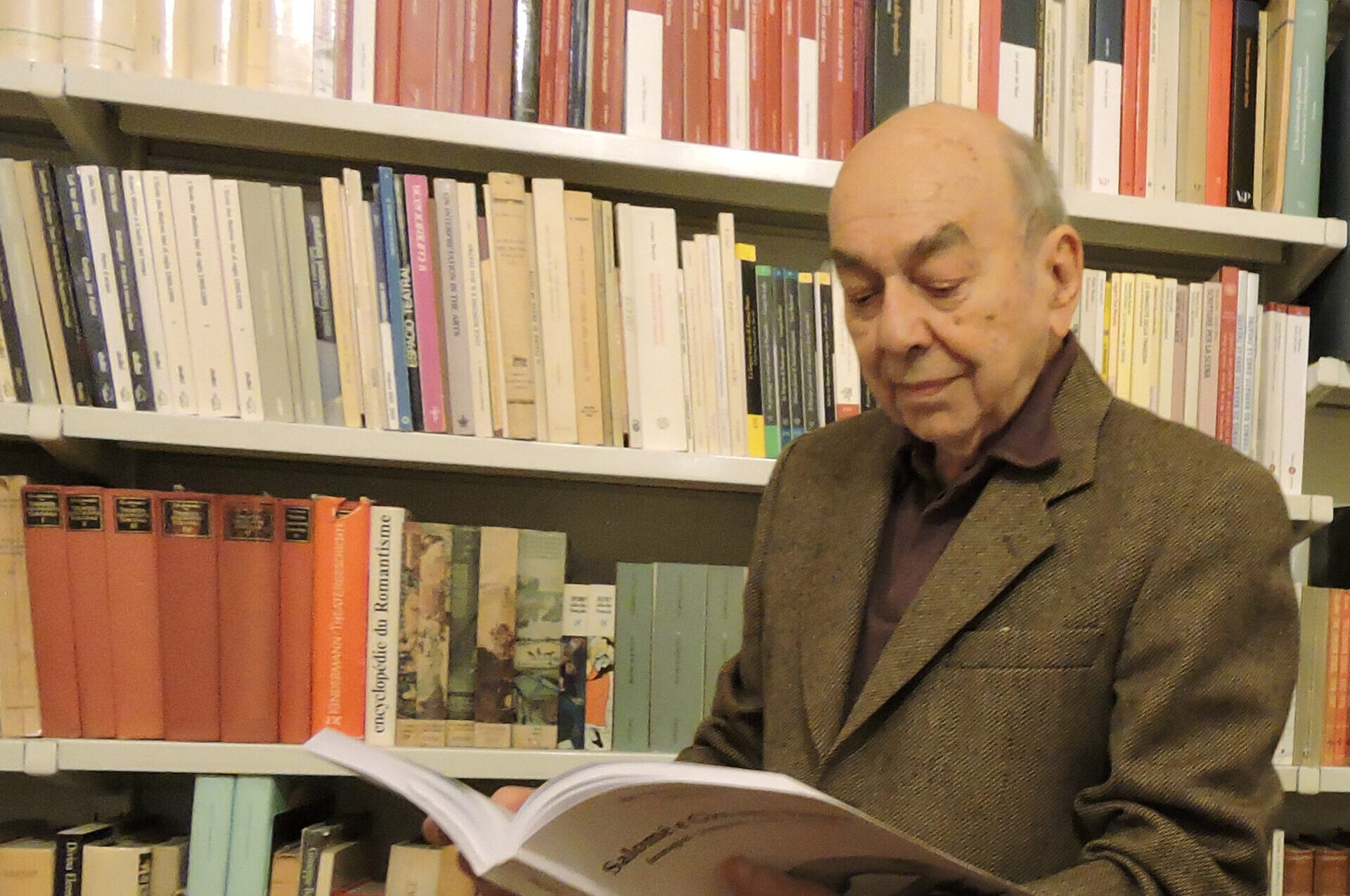

La fortuna di un gesto. I mille volti di Salomè d...

Chiara Molinari, «Theatron 2.0»

I mille volti di Salomè di Cesare Molinari – professore emerito dell’Università di Firenze, nonché tra i fondatori della disciplina di Storia del Teatro e dello Spettacolo e autore dell’ormai canonica Storia del teatro (Mondadori, 1972) – intende essere, secondo le parole introduttive dello studioso, «in primo luogo un testo di compilazione, cioè di memoria», […]