Logbook

10 Gennaio 2024

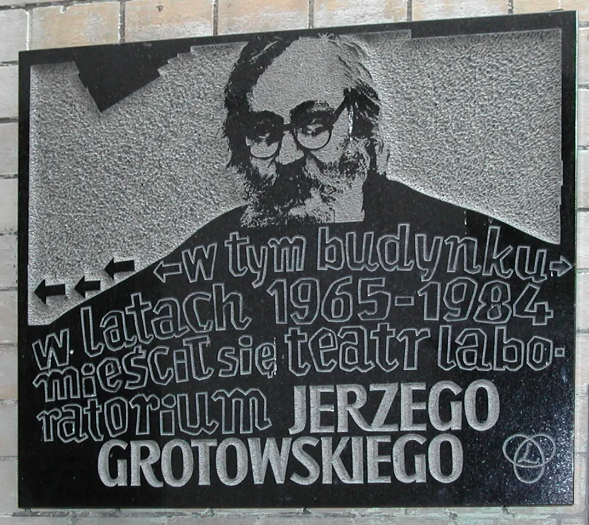

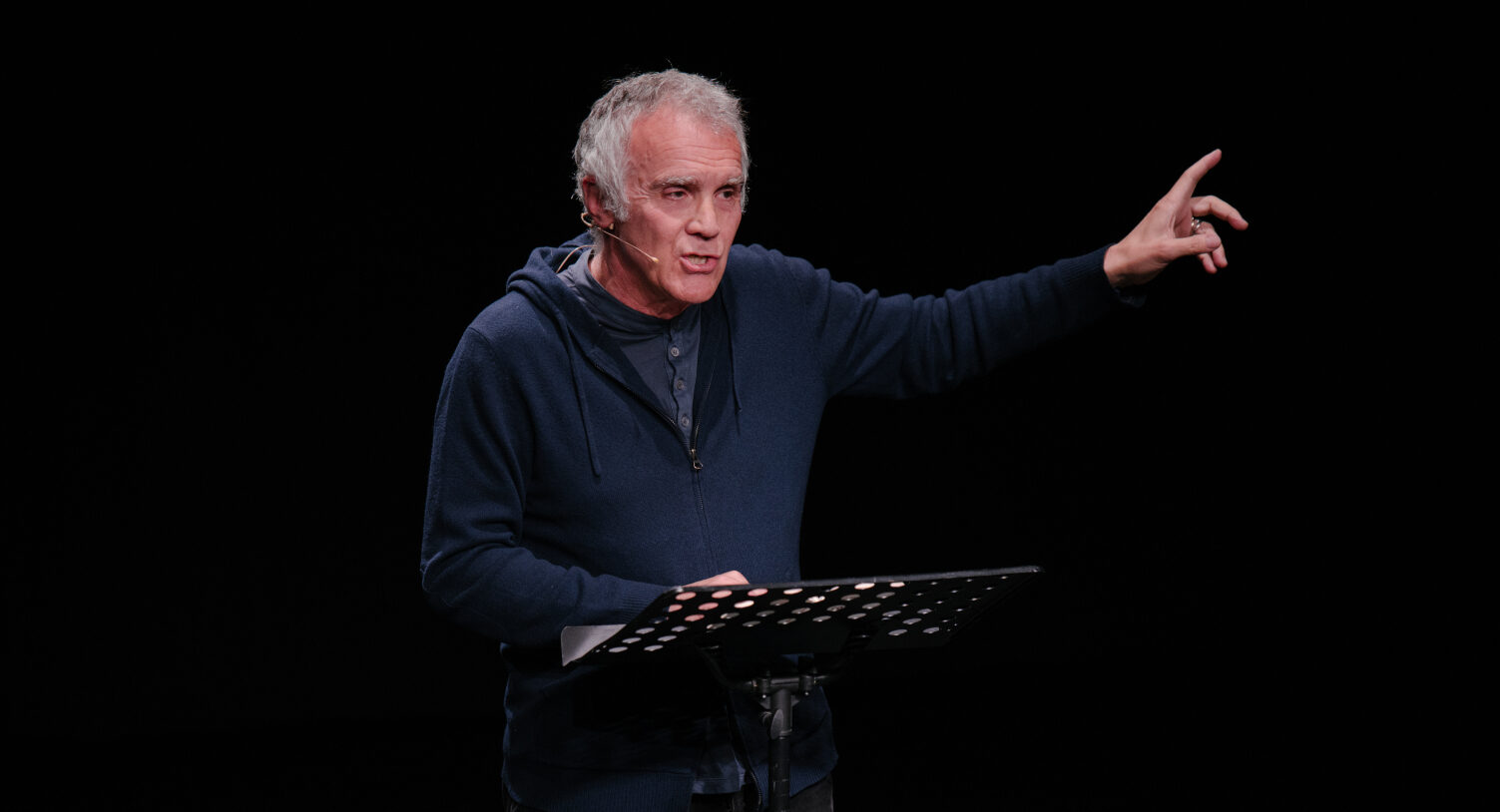

Theodoros Terzopoulos: Scena, mondo infinito

Valeria Ottolenghi, «Gazzetta di Parma»

Theodoros Terzopoulos: era stato Michalis Traitsis, regista di valore che lavora tra Venezia e Ferrara, a raccontare, durante un incontro di studiosi diversi anni fa, di questo maestro/artista greco riconosciuto tra i più grandi d’Europa. Come spesso accade in tali situazioni si avverte un senso di disagio per quelle lacune che sembrano non permettere un’adeguata […]

22 Dicembre 2023

Una rosa per Sam

Antonio Borriello, «SamuelBeckett.it»

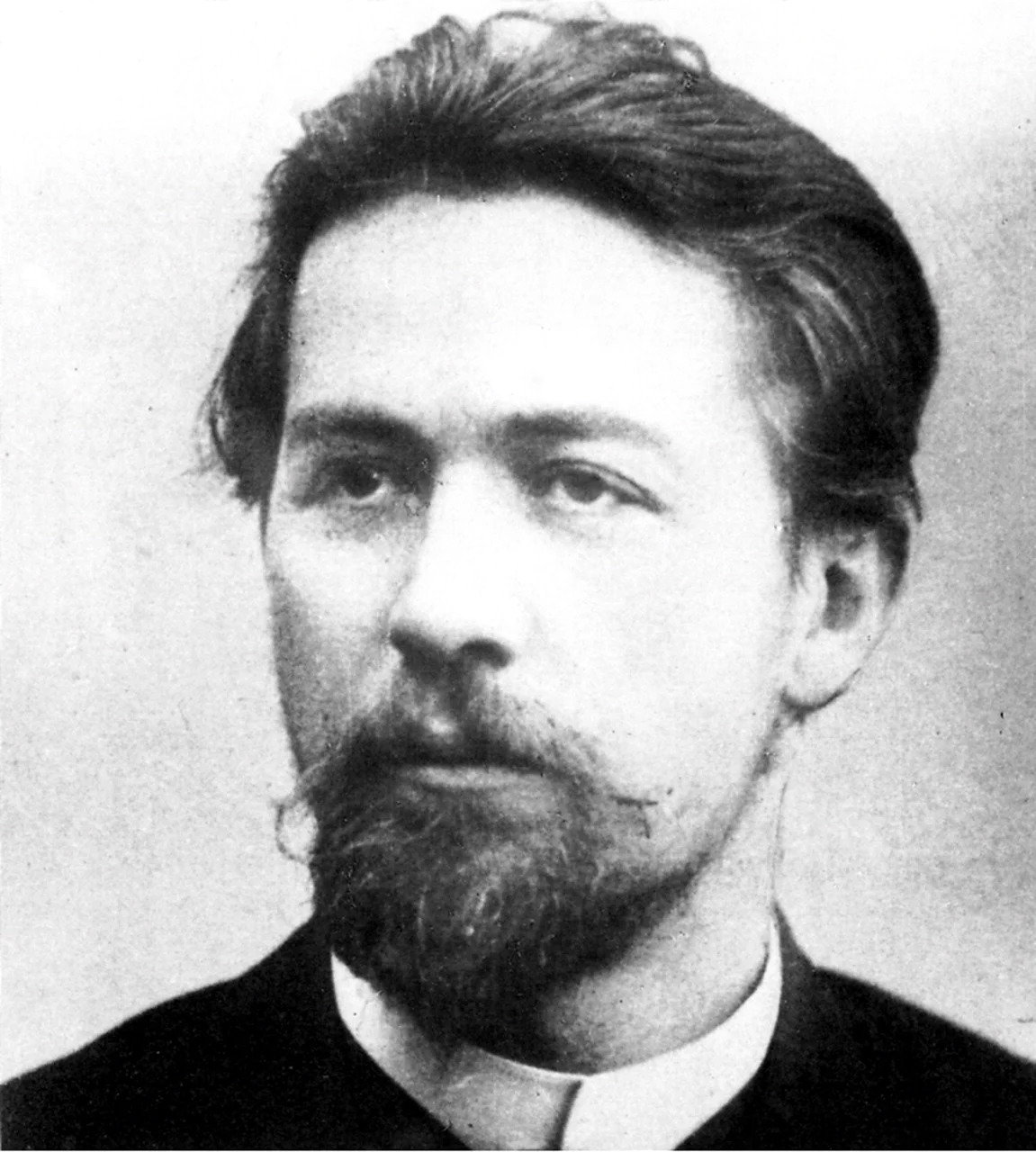

Una rosa per ricordare il mio amatissimo Samuel Beckett, morto il 22 dicembre del 1989 a Parigi, premio Nobel per la Letteratura nel 1969. Autore di opere ritenute ormai dei classici come Aspettando Godot e Finale di partita, mutò l’ordinario in straordinario, il Nulla e l’Attesa in Speranza. Oggi più che mai il grande dubliner […]

3 Dicembre 2023

Parla il silenzio – Il suo teatro delle vite...

Laura Zangarini, «Corriere della Sera»

Il Nobel, assegnato a Jon Fosse per le sue «opere teatrali innovative e per la prosa che danno voce all’indicibile», corona una carriera straordinariamente produttiva e pluripremiata: 40 opere teatrali, romanzi, racconti, libri per bambini, poesie e saggi. Lo stile minimalista di Fosse è spesso paragonato a quello di Samuel Beckett (1906-1989), verso il quale […]

3 Dicembre 2023

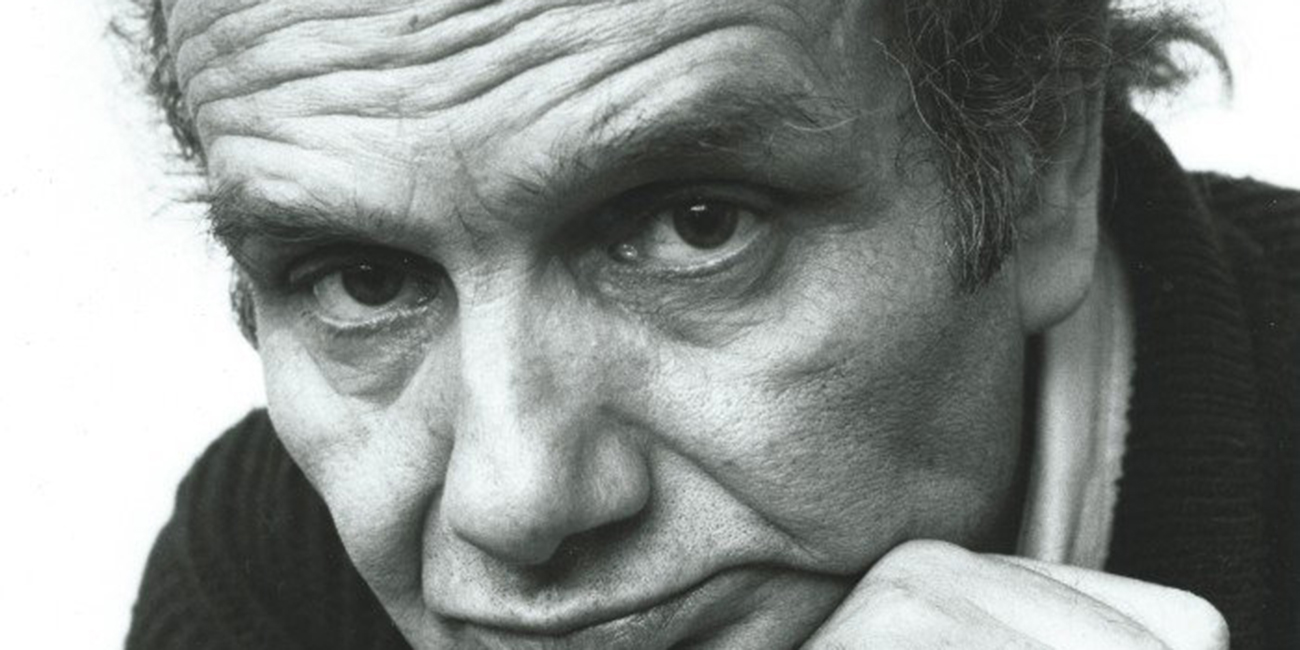

Jon Fosse: l’uomo che prega

Mauro Covacich, «Corriere della Sera»

In quasi tutti i libri di Jon Fosse c’è un uomo che prega. Quasi sempre quest’uomo fa il pittore, o meglio, è un pittore che crede in Dio, un credente la cui fede però attiene a qualcosa di più di una religione, direi piuttosto a un sentimento panico nei confronti dell’esistente. Questo artista, tutt’altro che […]

«Il coro è il segreto del teatro». Intervista a...

Matteo Brighenti, «Pane Acqua Culture»

Scena e società, adolescenti e classici, nel segno del divenire uno in molti, attraverso il coro. «Ci sta a cuore il teatro solo quando è insieme lo specchio dell’io, la psiche individuale profonda, e del noi, ovvero il mondo». Un mistero e insieme una pratica che Marco Martinelli ha racchiuso ora in un libro intitolato […]

26 Novembre 2023

E pensare che odiavo il teatro

Jon Fosse, «Robinson — la Repubblica»

Io sono un drammaturgo, ma, a dire il vero, non ho mai voluto esserlo. Anzi, non amavo il teatro e, in diverse occasioni, per esempio in interviste, affermavo di fatto di detestare il teatro, quantomeno quello norvegese. Ciò forse perché i direttori dei teatri norvegesi mi chiedevano di scrivere per la scena, cosa che per […]

25 Novembre 2023

Quando un angelo attraversa la scena

Nicola Arrigoni, «Sipario»

«Io sono un drammaturgo, ma, a dire il vero, non ho mai voluto esserlo. Anzi non amavo il teatro e, in diverse occasioni, per esempio in interviste, affermavo di fatto di detestare il teatro». Così scrive Jon Fosse nel saggio Su di me drammaturgo, raccolto in Saggi gnostici, a cura di Franco Perelli, pubblicato da […]

20 Novembre 2023

Premio Nazionale della Critica

Premio prestigioso, che arriva dopo due finali, nel 2014 e 2015

Il Premio Anct è un riconoscimento conferito dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, che ogni anno celebra personalità e realtà artistiche particolarmente rilevanti nel panorama teatrale italiano. Si tratta di un premio di grande prestigio, assegnato in virtù del contributo culturale e innovativo apportato dagli artisti o dalle istituzioni coinvolte. Nell’edizione del 20 novembre 2023, […]

19 Novembre 2023

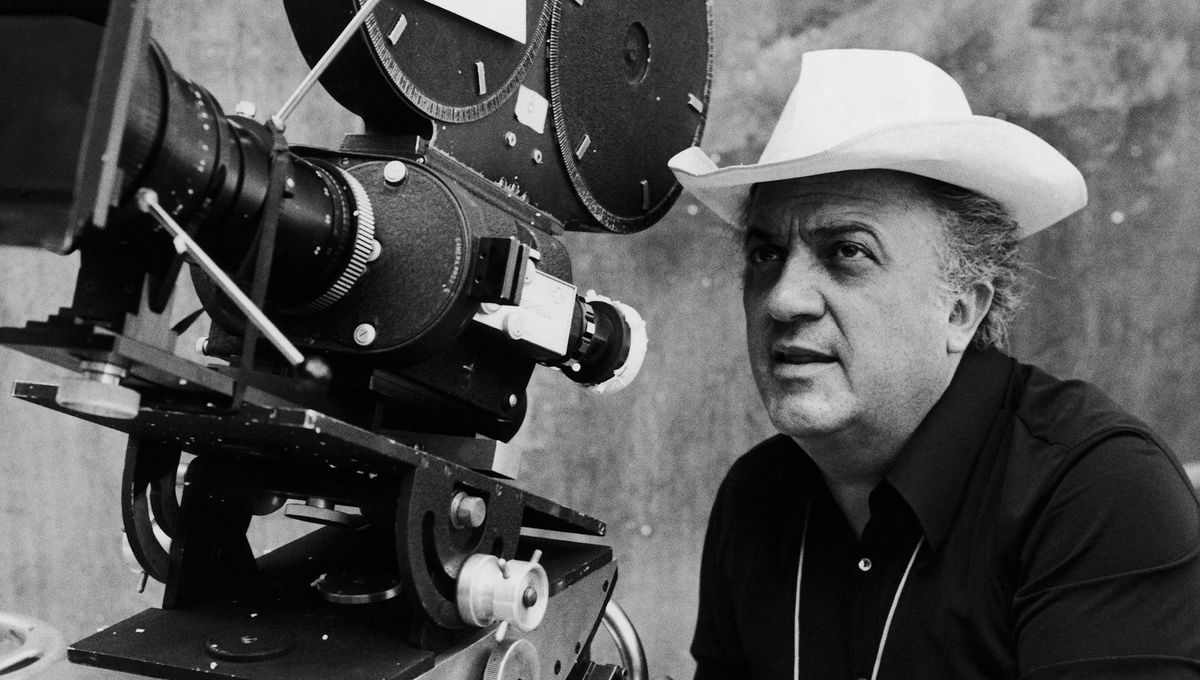

La leggenda del West. Attualità del western

Roberto De Gaetano, «Fata Morgana Web»

I generi sono quelle forme capaci di raccontare la vita activa delle persone per quanto di generale ogni singola vita contiene. E tale racconto si sviluppa in un’architettura narrativa che chiamiamo intreccio. Aristotele lo chiama mythos e ci dice che è tale solo in quanto «imitazione dell’azione». I generi sono le forme determinate attraverso le […]

Non si può mettere un punto alla scrittura del Pr...

Enrico Montanari, «Il Libraio.it»

Lo scorso 5 ottobre è stato assegnato il Premio Nobel per la Letteratura del 2023 allo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse «per le sue opere innovative e la sua prosa che danno voce all’indicibile». Un riconoscimento che ha risvegliato l’interesse per le opere di narrativa dell’autore (nato a Haugesund il 29 settembre 1959), oltre […]

30 Ottobre 2023

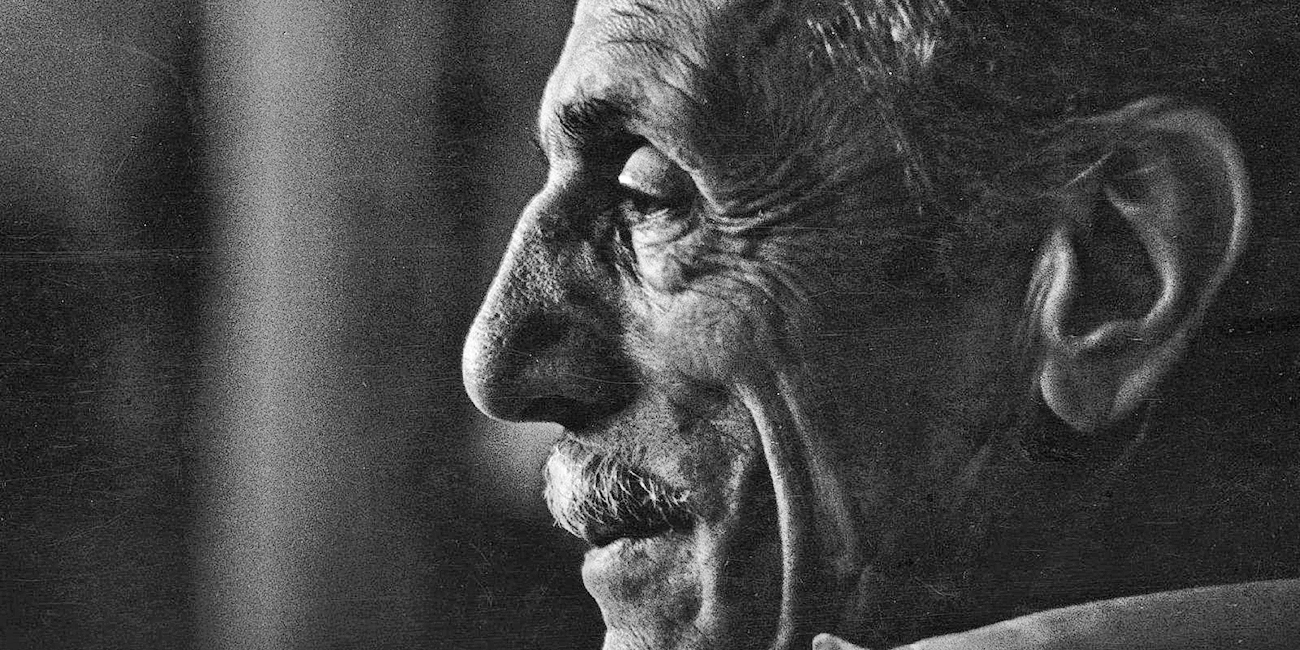

Mario Monicelli: il grande regista torna a parlare

Giuseppe Costigliola, «Globalist»

Personaggi come Mario Monicelli mancano come il pane all’Italia di oggi, alla cultura, all’arte, agli stitici rapporti umani di questi stracchi tempi. Manca il regista, la sua capacità di osservazione, la volontà di rendere la realtà senza compromessi né pregiudizi, per indurci alla riflessione sui nostri buchi neri, sociali e individuali: un’attività maieutica che ci […]

29 Ottobre 2023

Jon Fosse, un ritratto del Nobel per la Letteratur...

Anna Puricella, «Repubblica Bari»

Jon Fosse è un monumento della drammaturgia, uno dei più rappresentati in tutto il mondo, eppure in Italia è tutt’ora poco conosciuto. Lo scrittore di prosa, drammaturgo e poeta norvegese diventa così il cuore di un incontro in programma domani alle 18 alla libreria Laterza di Bari, in compagnia di Franco Perrelli, docente universitario ora […]

29 Ottobre 2023

Per capire qual è o quale sarà il teatro del ter...

Andrea Bisicchia, «Libertà Sicilia»

Mi sono, più volte, chiesto perché il teatro del Terzo Millennio non sia stato oggetto di analisi storiografica e ho anche indicato vari motivi, che vanno dalle superproduzioni al proliferare di compagnie indipendenti, magari con un solo attore che, utilizzando la formula del Teatro dell’Oralità, riesce a fare delle brevi stagioni, muovendosi ai margini del […]

23 Ottobre 2023

Un collettivo a Gent dopo Rau, per abbattere le mu...

Paolo Martini, «Dramaholic»

Ci vuole un occhio di riguardo per quel che succede nei teatri e tra le compagnie del Belgio, dove vivono molti dei protagonisti di primo piano nel mondo delle arti performative: si possono così intuire o veder nascere nuove mode o veri e propri trend, com’è stato per il cosiddetto «post-drammatico».Perciò ha fatto una certa […]

Uno studio illuminante di Lorenzo Donati: teorico...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

Mi sono più volte chiesto perché il teatro del Terzo Millennio non sia stato oggetto di analisi storiografica ed ho anche indicato vari motivi, che vanno dalle super-produzioni al proliferare di compagnie indipendenti, magari con un solo attore che, utilizzando la formula del Teatro dell’Oralità, riesce a fare delle brevi stagioni, muovendosi ai margini del […]