Logbook

22 Marzo 2024

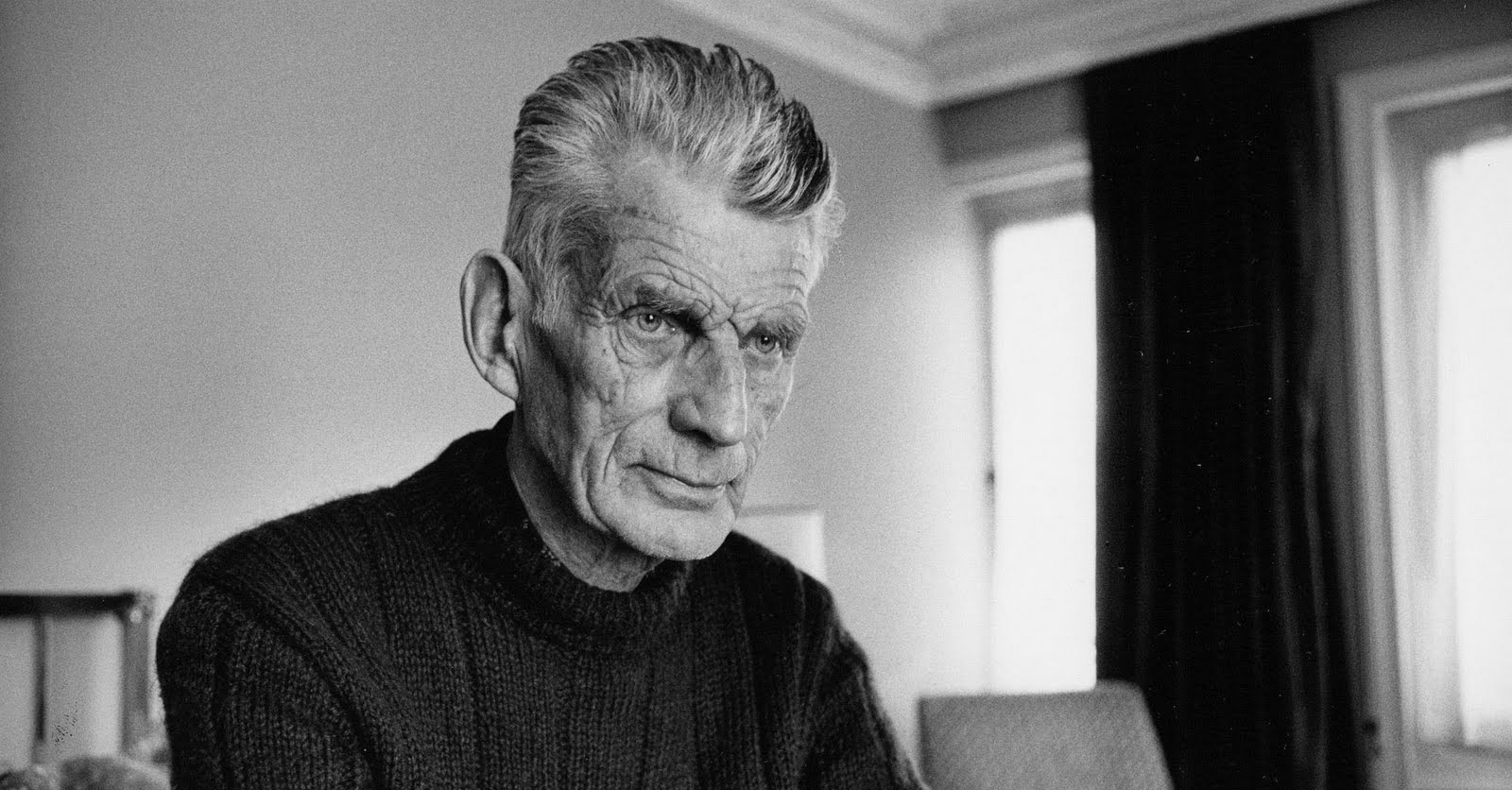

Condannato alla fama: chi se non Beckett?

Anna Maria Sorbo, «Limina Teatri»

Grazie alla Cue Press, casa editrice specializzata in teatro, cinema e arti, di stanza a Imola e di larghe vedute riguadagniamo una delle più appassionanti biografie letterarie dei nostri tempi, incredibilmente da noi fuori catalogo da anni: Condannato alla fama: la vita di Samuel Beckett di James Knowlson, riproposta con la cura di Gabriele Frasca e la […]

18 Marzo 2024

Per il Nobel Jon Fosse è difficile riconciliarsi...

Andrea Bisicchia, «lo Spettacoliere»

L’investitura del Nobel è molto simile all’investitura di un Papa, nel senso che, grazie alla popolarità raggiunta, anche gli scritti, che si tenevano nel cassetto, trovano immediata pubblicazione. In Italia, Jon Fosse non vantava certo una grande popolarità, si deve a case editrici che hanno scelto di pubblicare solo teatro, sia per quanto riguarda i […]

11 Marzo 2024

I supereroi al cinema

Alessandro Mastandrea, «fantascienza.com»

Dopo decenni in cui erano poco più che macchiette, dalla fine degli anni Settanta, lentamente ma costantemente, i supereroi si sono ricavati spazi e attenzione sempre maggiori nel mondo del cinema. Prima il Superman di Donner, poi il Batman di Burton, poi via via Iron Man, 300 e Watchmen di Zack Snyder, il Batman di […]

11 Marzo 2024

Bando Industrie Culturali e Creative

Promosso da Fondo Europeo di Sviluppo e dalla regione Emilia Romagna

Il Bando Icc – Industrie Culturali e Creative della Regione Emilia Romagna, sostenuto in larga misura dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e integrato da risorse regionali (Por Fesr 2021-27), promuove la crescita e l’innovazione nel settore culturale e creativo favorendo l’adozione di nuove tecnologie e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico. Attraverso contributi […]

Ecco i primi titoli della Cue Press

Federico Platania, «SamuelBeckett.it»

Dopo essere stati annunciati, ecco i nuovi titoli pubblicati dalla casa editrice Cue Press che porta per la prima volta in Italia alcuni importanti saggi critici dedicati a Samuel Beckett, insieme alla ri-edizione dell’unica biografia autorizzata dello scrittore, Condannato alla fama di James Knowlson, pubblicata per la prima volta nel nostro paese da Einaudi, ma […]

10 Febbraio 2024

Samuel Beckett, un vademecum per affrontarlo

Michele Casella, «la Repubblica»

Entrare nelle opere di Samuel Beckett, autore ‘assurdo’ per antonomasia, precursore di una visione artistica omnicomprensiva, deve essere stato facile per Enzo Mansueto. Perché il lavoro di sottrazione continua che caratterizza il ‘non’ stile dell’autore irlandese si sovrappone al calibratissimo senso ritmico nell’uso della parola. Questa familiarità col ritmo Enzo Mansueto di sicuro la possiede, […]

6 Febbraio 2024

Ruby Cohn — Beckett: un canone. Intervista a Enz...

Sergio Rotino, «Satisfiction»

Erano decenni che in Italia non si vedeva una simile attenzione verso l’opera di uno dei più grandi geni letterari che abbia prodotto il Novecento. Si vede che finalmente era tempo di dare a Cesare quanto gli spettava, quindi a Samuel Beckett quel che è di Samuel Beckett. E se il Meridiano mondadoriano, Romanzi, teatro […]

3 Febbraio 2024

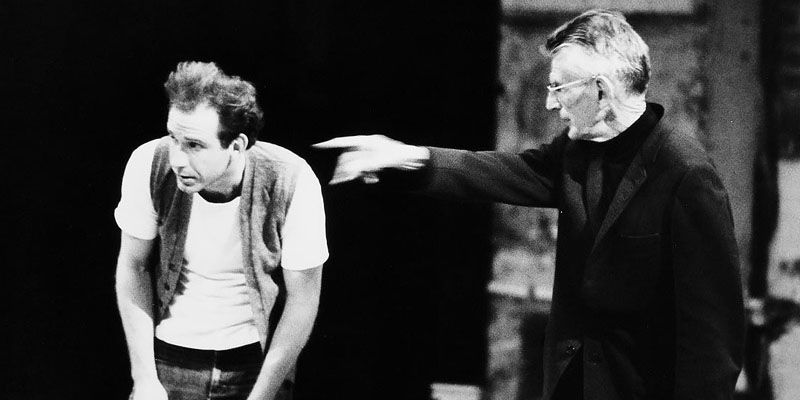

Intervista di Mario Mattia Giorgetti a Gigi Giacob...

Mario Mattia Giorgetti, «Sipario»

Gigi Giacobbe da oltre undici anni collabora alla rivista «Sipario», e puntualmente ad ogni stagione segue spettacoli in Sicilia e in varie città d’Italia compresi i Festival che vengono proposti. Quando scopri il regista Bob Wilson e quale è stato il primo spettacolo che hai visto? Bob Wilson non è solo un regista ma un […]

31 Gennaio 2024

Beckett e l’arte seria dell’ironia

Giancarlo Visitilli, «Corriere del Mezzogiorno»

Com’è difficile parlare di uno dei più grandi drammaturghi, scrittori, poeti, traduttori e sceneggiatori del secolo scorso, Samuel Beckett. Difficile come parlare della luna, sosteneva lo stesso: «È così scema la luna. Dev’essere proprio il culo quello che ci fa sempre vedere». E sembra che Enzo Mansueto abbia fatto sue le parole e tutto il […]

Un estratto dalla prefazione «Faceva freddo a Par...

Enzo Mansueto, «Corriere del Mezzogiorno»

Quella del 5 gennaio 1953 fu una serata fredda, a Parigi. Questo, almeno, è ciò che riferiscono le memorie di chi c’era, nonché qualche vecchio giornale, oltre ai registri meteorologici. La mattina del nuovo anno la città s’era risvegliata sotto un inusuale manto di neve, a seguito di una tempesta che aveva spazzato il nord-ovest […]

22 Gennaio 2024

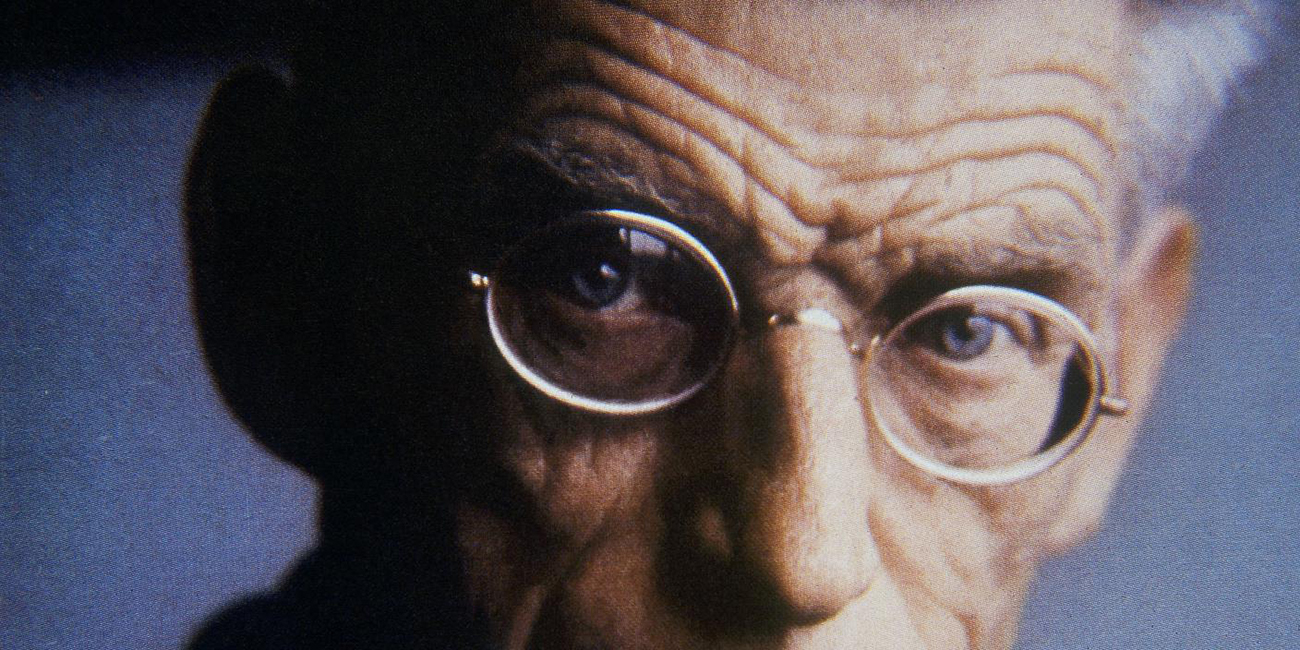

Beckett, il genio che spaventa

Sandra Petrignani, «Il Foglio»

Samuel Beckett morì il 22 dicembre 1989 a ottantaquattro anni non ancora compiuti (era nato nell’aprile del 1906) e fu sepolto al cimitero di Montparnasse, il quartiere parigino dove viveva, accanto alla moglie Suzanne Deschevaux-Dumesnil, morta cinque mesi prima. La sua tomba fu per settimane ricoperta di fiori e biglietti improvvisati in tante lingue diverse […]

19 Gennaio 2024

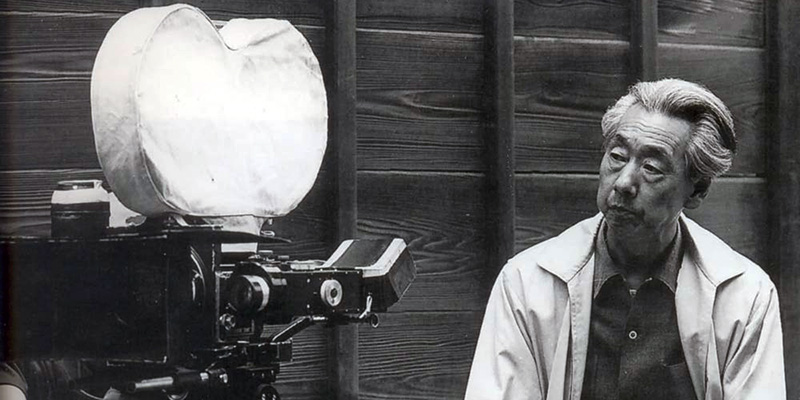

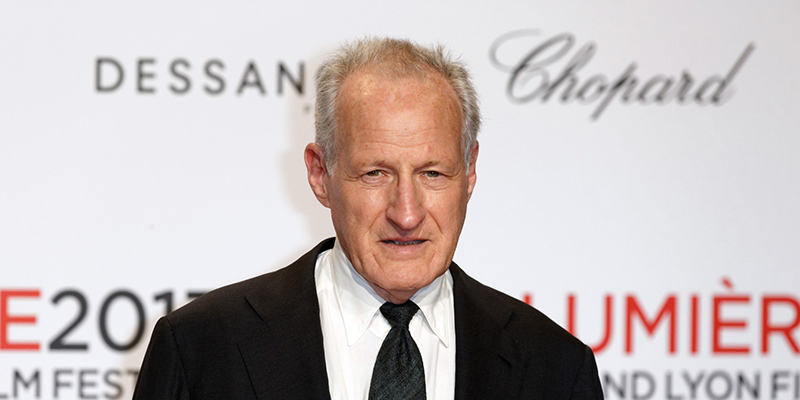

«Il cinema, questione di vita o di morte: spezzai...

Bernardo Bertolucci, «Il Fatto Quotidiano»

Anticipiamo stralci di Scene madri, il memoir di Bernardo Bertolucci con Enzo Ungari, in libreria con Cue Press. «Vorrei poter parlare di cinema senza paura di raccontare aneddoti, usando molto la prima persona, senza vergogna e con molto affetto per qualche non sense a cui sono affezionato. So che la cosa può risultare oltraggiosa, perché […]

15 Gennaio 2024

Con Jon Fosse, dentro quel buio luminoso

Roberto Canziani, «Hystrio», XXXVII-1

Ne hanno parlato così tanto i giornali, che era poi logico veder schizzare Jon Fosse, Premio Nobel 2023 per la letteratura, nei posti alti delle classifiche nelle librerie. Alti se confrontati con lo spazio residuo che il teatro occupa oggi nell’editoria italiana. Ha fatto quindi bene Cue Press a rimettere velocemente in circolazione tre lavori […]

15 Gennaio 2024

Premio della Critica 2023, un parterre d’eccelle...

Alice Strazzi, «Hystrio», XXXVII-1

Il 20 novembre il Teatro Gobetti di Torino ha accolto gli undici premiati dell’edizione 2023 dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro: Natale in casa Cupiello, spettacolo per attore cum figuris, di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, con la regia di Lello Serao; Arturo Cirillo, Laura Curino, Fabrizio Ferracane, Manuela Mandracchia, Tindaro Granata (nuovamente vincitore del […]

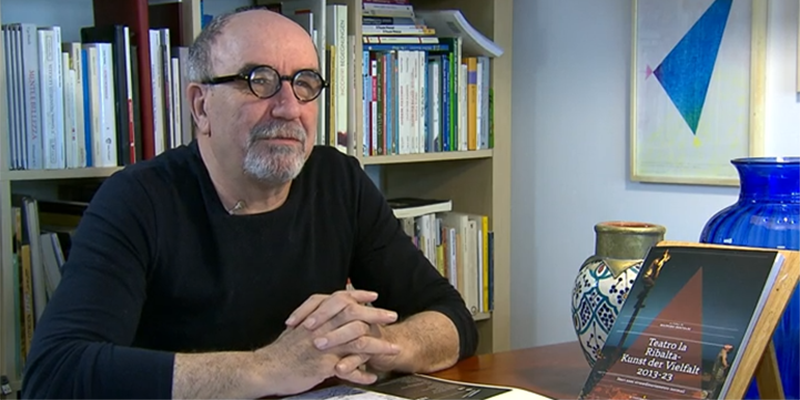

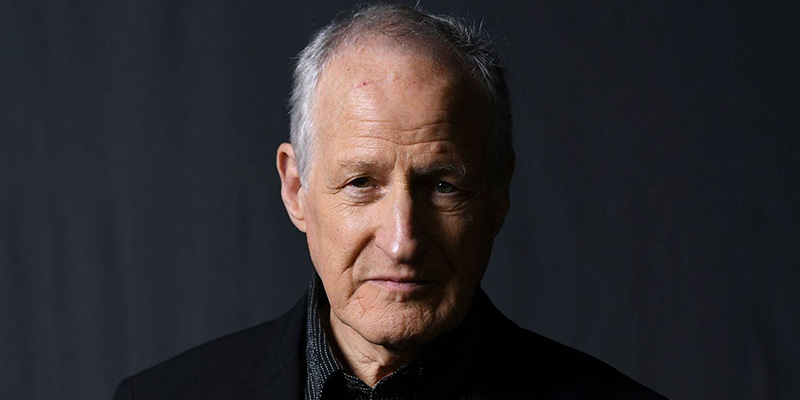

Sulle strade d’Europa in cerca dei Maestri

Ilaria Angelone, «Hystrio», XXXVII-1

Più libri convivono in Strade maestre, road book scritto in tempi di pandemia, quando la disperazione era sempre dietro l’angolo e si sentiva il bisogno di ancorarsi. Nove personalità del teatro europeo, nove ‘Maestri’ riconosciuti come tali dai due autori, sono i protagonisti di altrettanti incontri avvenuti da Berlino a Parigi, da Losanna a Palermo. […]